静岡県内の魅力的な「観光」「買い物」「グルメ」スポット150件のクーポン情報をまとめたWEBサイト「

SHIZUOKA PASSPORT(静岡パスポート)」を公開しました。コロナ禍で注目されている「マイクロツーリズム」(自宅から1〜2時間圏内の地元または近隣への日帰り観光や宿泊観光)をお得に満喫できるサイトです。ソーシャルディスタンスを確保しながら、「SHIZUOKA PASSPORT」をお供に、行楽の秋を満喫してください。

※多言語版(英語・簡体・繁体・韓国語)は10月公開予定です。

・「SHIZUOKA PASSPORT」ホームページ

https://shizuoka-passport.jp/

静岡市内を流れる興津川、安倍川、藁科川の上流に位置する山里を取材・紹介する冊子『

はじめてのオクシズ』(静岡市中山間地振興課)。五月晴れの休日の、ちょっとしたお出かけにぴったりのスポットです。

弊社スタッフは幾度となく取材している地域ですが、毎回新しい発見があるようで、『

はじめてのオクシズ』には、旬でディープなオクシズ情報が紹介されています。

鎌倉時代から続いているという奥藁科・大川地区の在来蕎麦は、一度は味わってみたいですね。

昨年3月、奈良県御所市の片上醤油さんで、土産としていただいた醤油もろみ。大豆と小麦を麹にして塩水に仕込んだもので、片上醤油さんの仕込み桶の千分の一の縮小版。小学生向けの学習雑誌『科学』の付録のようなものとお考えください。「毎日かき混ぜ続ければ、一年後には醤油になりますから」。おかみさんのその言葉を信じて、この一年間、毎朝の日課として、醤油もろみをそっとやさしく(もちろん金属製ではなく、木製のさじで)かき混ぜてきました。

「

“醤油もろみ”が育ってきました。」と書いたのは、昨年4月。その時は、たしかに青々しい醤油の香りがした気がしました。それが、いつの日には消え、一年を迎えるいまでは、当初の三分の一ほどに量は減り、粒度と液体は分離し、言葉ではたとえようのない香り(匂い)を発散するまでに育ちました。果たして、この液体は、もう一人前の醤油に育っているのか。まだまだ、かまってあげないといけないのでしょうか…。

それにしても、一年ものあいだ、醤油を育てる楽しみを提供してくれた醤油もろみのお土産。これを“体験型土産”と呼ぶとすれば、日本各地に、どんな体験型土産があるのかと興味が湧きます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

しずおかオンラインの「採用サイト」が新しくなりました!

スーパーローカルなプロ集団の一員として、一緒に、地域の魅力創造・元気創出にチャレンジしてみたい方の応募を待っています。

https://www.esz.co.jp/recruit/index.html

軽井沢星野のバス停で下車し、落葉松やモミジの木立の中を歩いていると、台湾から来たという観光客に道を尋ねられました。行き先はわたしと同じ、「石の教会」内村鑑三記念堂。その手前にあるレーモンドが設計した軽井沢高原教会で写真を撮って、一緒に「石の教会」を見学しました。

「石の教会」は、フランク・ロイド・ライトの弟子でもある米国の建築家・ケンドリック・ケロッグによるもの。常に太陽の光が堂内に入るよう形作られた石とガラスのアーチが美しく、とても静謐な空間でした。彼の建築は、オーガニック建築と呼ばれるのだそう。石と緑と光が調和した、期待以上に素晴らしいものでした。写真は堂内に向かう通路(堂内は撮影禁止でした)。石畳を歩いているときに、白井晟一設計の石水館(静岡県立芹沢銈介美術館)を思い出しました。

台湾からの観光客は50代の主婦で、日本観光は4回目。今回は、ご主人も息子さんも台湾に残して、一人旅なのだとか。「朝6時半に成田空港について、まっすぐ“石の教会”に来て、軽井沢を見学してから、今日の夜は宇都宮に泊まるんです。明日は、日光です」と、話してくれました。海外の観光客の行動半径の広さには、いつも驚かされます。自分が海外旅行でどれほど移動しているかはすっかり忘れて。

欧米を中心に定着しつつある旅のスタイル「ガストロノミー・ツーリズム」。旅先で新たな要素や体験を求める旅行者に、地域の「食」文化を切り口にして観光を楽しんでもらおうというもの。そういえば、映画「

ボンジュール・アン」や「

イタリアは呼んでいる」なども、まさにガストロノミー・ツーリズムですね。

「食」を目的とする旅行者の消費額が一般的に高いことや、地元の食文化は新たなインフラを作らなくても地域の魅力を伝えることができること。そして、多くの人は一日に3回の食事は欠かしませんから、体験の機会が多く、敷居は低い。最近人気が高まっている

ご当地クラフトビールやウィスキーなども、ガストロノミー・ツーリズムにぴったりだと思います。

先日出かけた「インバウンドジャパン2017」の会場では、ガストロノミーツーリズムに「温泉」を加えて、地域の食、景観、自然を体感する「

ONSEN・ガストロノミーツーリズム」が提唱されていました。「ONSEN・ガストロノミーツーリズム推進機構」の方にお話をお聞きしたところ、いまのところ、伊豆や箱根ではイベントなどの計画はないとのこと。梅ヶ島温泉のある静岡市(ガイアフロー静岡蒸留所の一般公開も控えています)や、寸又峡温泉のある川根本町などでも「ONSEN・ガストロノミーツーリズム」は相性がいいと思います。大きな投資は必要ありませんし、地域の関係者がまとまれば実現可能ではないでしょうか。

写真は、ちょうど10年前の夏に一週間過ごしたイタリア・トスカーナ地方の

農家民泊の宿。ブドウ畑の真ん中の1400年代に建てられた農家をリノベーションして、両親と娘さんの親子三人で経営していました。お母さんが作るトスカーナ料理とお父さんが造っている自家製ワインは、今でもしっかり記憶に残っています。食の体験は、人を惹きつける大きなパワーがありますね。

先日、静岡県立大学(小鹿キャンパス)で開催された「観光情報学会 第14回全国大会 in SHIZUOKA」(主催:観光情報学会/とうかい観光情報学研究会、共催:静岡県立大学、後援:静岡県)について

このブログに書きましたが、同学会の取り組みを学ぶ時に便利な一冊が『

観光情報学入門』(編者:観光情報学会、近代科学社)。

宿泊地、交通手段、観光地などの情報に、いまそこにいる観光客の動的情報も含めた情報と技術の切り口から、観光の楽しみ、利便性を最大化するためにできることを体系的に俯瞰できる内容です。2年前の発行ですので、本書で取り上げられている事例の中には、すでに古さを感じてしまうものもありますが、情報と技術の関係性や流れを知っておくことで、これから先の動向に敏感になれるのではないかと思います。観光誘客や観光資源の活用に取り組む方にはおすすめです。

『観光情報学入門』(編者:観光情報学会、近代科学社)目次

・位置情報サービスと観光

・拡張現実(AR)が観光にもたらすインパクト

・デジタルアーカイブと観光

・観光情報とデザイン

・ユーザ参加による情報構築と価値共創

・観光情報パーソナライゼーション

・ゲーミフィケーションと観光

・観光情報が拓く観光サービスのデザイン

・観光地イメージとサービス・マーケティング

・観光情報システムが目指す未来

・観光情報学に関するトピックス

こちらは(↓)Wi-Fi活用を基軸にしたインバウンド対応実用型サイト「Open wifi 」

こちらは(↓)Wi-Fi活用を基軸にしたインバウンド対応実用型サイト「Open wifi 」

観光論、観光研究、ツーリズム研究など、経済学、経営学、社会学、地理学視点からの観光学はこれまでもありましたが、最近の観光現場では不可欠になっている通信技術やAI、SNSなど、情報や情報技術の分野から観光を研究する観光情報学の分野は、まだ始まったばかりです。7月1日と2日の二日間、静岡県立大学(小鹿キャンパス)で「

観光情報学会 第14回全国大会 in SHIZUOKA」(主催:観光情報学会/とうかい観光情報学研究会、共催:静岡県立大学、後援:静岡県)が開催され、公開シンポジウムに参加してきました。

大きなテーマは「

ポスト・インバウンドに向けて 次世代の観光情報学を考える」。公立はこだて未来大学教授・副理事長・松原仁氏による基調講演「

人工知能と観光情報学」と、パネルディスカッションでは「

ビッグデータとAIが拓く観光情報学の未来」について議論されました。

「スマートフォン」「SNS」「VR」「PV(パブリックビューイング)、「ビッグデータ」などの登場で旅行現場がどう変わっている(今後変わる可能性がある)のか、に加えて、ナビタイムジャパンの経路検索エンジン・ナビゲーションサイトで可視化される旅行者の行動変化や、熱海活性化事業に参加しているJTB中部の取り組みなど、興味深い事例が紹介されました。

五感を操る「VR」技術が進むと、自宅にいながら海外旅行や温泉も楽しめるようになる。そうなった時の旅行の楽しみとは何か、などを考えることも楽しいものですが、いま直面しているのは「ビッグデータで集めた情報をどう使えば、人は旅行でしあわせになるのか」という問いのようでした。

「最小のリソースで、旅の楽しみ(満足度)を最大化する」ことが情報技術の役割。行き先・予算・日程・嗜好を踏まえたハズレのない情報を、旅行前、旅行中に適切なタイミングでさりげなく提供する仕組みは、私たちの想定よりも早く実現できそうです。それらが実現した時に、旅行の楽しみの一つである、旅先での思いがけない出会いや体験、楽しいハプニングを、どう組み込むのか。そんな場面でわたしたちはどんな反応を示すのか。そのあたりも観光情報学では検討されるのかもしれません。研究が始まったばかりの「観光情報学」研究の現場の熱さが伝わってくるシンポジウムでした。

基調講演で登壇した公立はこだて未来大学教授・副理事長・松原仁氏

基調講演で登壇した公立はこだて未来大学教授・副理事長・松原仁氏

4月の茶禅の会は、駿府城公園の紅葉山庭園茶室で開催。テーマは「茶室のしつらえを学ぶ」でした。数寄屋造りの茶室「雲海」は広間ですが、茶室の基本の四畳半より小さい「小間」の間取りについてM先生に教えていただきました。

小間の魅力は、草庵風のしつらえ。四畳半から一畳台目の広さの違いのほか、亭主が着座した時に床と客畳が右側に来るように配置した本勝手と、亭主の左側に客畳がくる逆勝手など、小さな空間の中に多彩なバリエーションがあります。それら一つひとつに意味があり、機能的に考えられていることを知ると、さらに興味が広がります。

M先生によれば、茶室の広さや間取りは主人(施主)の個性や嗜好、センスのあらわれなのだとか。最近は畳の部屋のない家が増えていますが、和室について知ると、わが家に小間の一つでも作ってみたくなるのでないかと思います。

下の写真は、「雲海」の広縁から眺めた新緑鮮やかな紅葉山庭園の青もみじ。

先週、桜が散った数日後、駿府城公園東御門の巽櫓で記念写真を撮っている欧米系の観光客のグループを見かけました。その日は、清水港に客船が入港する日でしたので、きっとその乗客ではないかと思います。残念ながらお花見は楽しんでいただけませんでしたが、数寄屋造りの茶室「雲海」と紅葉山庭園の青もみじを見学した人がいたならば、静岡市のことを少しは記憶に留めてくれたのではないでしょうか。

古い住居や空き家、使われていない建物などの身近に眠っている遊休資産をまちづくりに活かそう、という機運が高まっています。そのような取り組みにおいては長い歴史のある鎌倉市。

先日も、極楽寺坂切通しを抜けて長谷に向かって星の井通りを歩いていると、その途中に新しい食パン専門店「Bread Code by recette(ブレッドコード バイ ルセット)」というお店を見つけました。ここはパンの通販専門店 「recette」の実店舗で、昨年のオープン。

古い民家をリノベした店舗の外観は、モノトーンに化粧直しされ、清潔感があり、無口な職人気質が感じられる佇まい。新しいお店ですが鎌倉の街並みによくなじんでいて、うっかりすると見過ごしてしまいそうです。食べ歩き用には1/3斤くらいのサイズの「ミニ食パン」がおすすめ。

鎌倉といえば「小町通り」が人気ですが、最近、歩いていて楽しいのは由比ガ浜通り。シェアオフィスも兼ねたカフェ「ハウスユイガハマ」、絵本喫茶?「SONG BOOK Cafe」、古民家を改装したケーキ店「OKASHI0467」、そして、たい焼き「なみへい」やドイツパンとコーヒーの店「Bergfled(ベイグフェルド)長谷店」など、古くからのお店の中に新しいお店が点在し、調和と新陳代謝がとてもいいバランスだと思います。

個人的に好きなエリアは大町辺り。お店の前を通るたびに店内を覗き込んでしまう漫画(の多い)喫茶店「読ム読ム」や、最近オープンした文具と雑貨の店「コトリ」、「山と道 Factory Shop」など、どのお店も間口は狭いですが、奥は深い。鎌倉に出かけた時にいつも寄らせていただくレストランも大町にあります。いずれも古い建物をモダンに変身させて、まちに新しい風を吹かせています。

静岡県内にも散歩が楽しいエリアがあります。 「womo」2月号静岡版では静岡市葵区鷹匠を、浜松版は磐田市を紹介しています。週末に、ぜひお出かけください。

静岡市葵区鷹匠<コーヒー&チョコスイーツ編>

https://womo.jp/column/detail/22351/

【womoおさんぽ部】磐田市<スイーツ&カフェ編>

https://womo.jp/column/detail/22352/

焼津市で開催された古民家鑑定実技講習会に参加してきました。この日の鑑定の対象は、江戸時代に建てられたという築200年を超える焼津市内に残る古民家。設計士、インテリアコーディネーター、住宅会社の営業の方など、鑑定実技を学ぶ古民家鑑定士のみなさんに混じって見学させていただきました。

案内してくれたこの古民家の16代目当主によれば、梁は300年ほど前のものだとか。庄屋だった家には1590年ごろの徳川の御朱印も残っているそうで、そのコピーも見させていただきました。そのような歴史も残る家ですが、講師の方によれば、古民家は古ければ良いというものではなく、鑑定で大事なことは、後世に残せる家か、取り壊さなければならないのか、その家の状態を見極めることなのだそうです。

そして、残せると評価された家であっても、保存するためには費用がかかります。立地や建物の大きさ、形状などの特性を生かし、費用を工面するための活用方法を考えるのも古民家再生に取り組む関係者の大事な仕事。例えば、古民家レストランとか、宿泊施設とか、地域交流施設とか…でしょうか。

講習会の後半には、一般財団法人ロングステイ財団の常岡武氏の講演があり、古民家という地域資源のインバウンド活用について紹介がありました。今回見学させていただいた古民家がどのように活用されるのかわかりませんが、日本文化に関心のある外国人には喜ばれると感じました。一方で、家主は高齢であったり、そのような専門家でもありませんので、それらを具現化する主体となるのはハードルが高い。代わりとなって、熱意を持ってその役割を担う人材の必要性と、資金面、ノウハウのサポートの必要性も実感した講習会となりました。

シアトルに来て3日目です。モーテルのとなりのドーナツ店で朝食。ドーナツもコーヒーも期待以上においしい。お店に入ってから気づいたのですが、レジ奥はガラス張りになっていて、ドーナツを焼いている様子がよく見えます。そのとなりには大きな焙煎機があって、コーヒーも店内で加工しているらしい。このドーナツ店は、平日の朝からたくさんのお客で賑わっていました。

注文の列に並んでいる時に、私の後ろの地元の人らしい白人女性に「ねぇ、あなた、どのドーナツが好きなの。私、ここのお店初めてだから教えてよ」と声をかけられました。みるからに観光客のアジア系男性に、なんのためらいもなく声をかけてくるわけで。そんなささいな会話も新鮮で「ここは日本じゃない」と気づかせてくれます。

昨日から米国シアトル(5年ぶりのシアトル。その頃は

イチローもこの街にいました)に来ています。今日は二日目。今朝の気温は13度。一日のほとんどの時間を街並みを眺めながら散策して過ごす、という身にとっては、日中でも16度~20度という気温は快適です。シアトル一の観光スポットで、スタバ一号店があることでも知られるパイク・プレイス・マーケット、旧市街パイオニア・スクエア、アジア系の人が多いインターナショナル・ディストリクトを巡り、ダウンタウンに戻って19,359歩。投宿しているホテル(正確にはモーテルです)の1ブロック裏側の交差点に現れたのが、巨大なガラスのドーム。よく見ると3つのドームが繭のようにつながっています。

モーテルに帰ってネットで調べてみると、これはアマゾンの新社屋の一部でした。ガラスのドームはハイテク温室のようです。その狙いは「創造性のあるスペースが創造的な思考を促すというハイテク業界で広く支持されている考え方に従って、アマゾンの従業員たちが集まって自由に交流できる場所を提供すること」( WIRED.JP)なのだそうです。ひところ流行った遊び場的なワークスペースは、もう古いのだとか。

その考えが証明されるのは2018年以降を待つことになりますが、歴史を感じさせるビルと

モダンなデザインのビルの調和が街の魅力でもあるシアトルの、新しい観光スポットになることは今から予感させます。パリ郊外で建設中の音楽施設「シテ・ミュジカル」のコンペで坂茂氏の設計案を採用した発注者(オー=ド=セーヌ県の担当者)の言葉「

美しい建築は観光客を呼び、経済の潤滑油となる」という、先週の日経新聞の記事を思い出しました。

坂茂氏といえば、静岡県内では、富士山世界遺産センターと富士山静岡空港旅客ターミナルビル改修増築を手がけています。富士山静岡空港ターミナルビルは、提案採用時に評価された世界初の「ツイスト木造集成材アーチ」を、予算が見合わないということで取りやめにしてしまったことは残念。コストとしてだけでなく、投資という視点からの議論があってもよかったかもしれません。目玉は無くなりましたが、少しでも、外から人を呼ぶ建築になってほしいものです。

写真は、生態系(バイオスフィア)を模したアマゾンの巨大ドーム。

静岡にやってきた外国人に向けたポータルサイト「

SHIZUPASS(しずぱす)」や「

IZUPASS(いずぱす)」を運営していることもあって、外国人と話す機会があるといろいろと質問してしまいます。先週末に出かけた

静大・小二田先生のゼミ合宿に参加していた中国上海からの留学生S君には、まだ一度も静岡に来たことがないという両親を、静岡県内のどこに連れて行きたいと思っているか、など聞いてみました。

ーやっぱり富士山にはいくでしょう?

S君 いえ、僕は山登りが好きだから一度登りましたが、僕の両親は山登りには興味ありませんから。たぶん連れていかないと思います。

ーじゃあ、久能山東照宮とか浅間神社とか?

S君 う〜ん、それよりも伊豆かな。西伊豆の海。上海には海はありませんから、きれいな海は見てみたいです。この前も中国からの留学生の友人たちと西伊豆にドライブに行きました。上海にあるのは濁った運河だけ。中国の内陸の人は海を見るのは初めてという人も多いです。

ー食事なら、まずはお寿司?

S君 いえ、寿司もお刺身も連れていきません。僕の両親は、生の魚は絶対に食べませんから。僕は食いしん坊だから、なんでも食べますが。

ーラーメンや天ぷらとか?

S君 いや、それよりも「さわやか」のハンバーグ(笑)。

「寿司よりも“さわやか”のハンバーグ」という回答には、目からウロコ。

さらに「おじいちゃんは中国語の方言にあたる上海語をしゃべるけど、僕らの世代は標準語しかしゃべれない」とか、子どものころ親に内緒でニンテンドーのゲームを買ったら見つかり、父親に「ゲームなんて大きくなったらいくらでもやっていいから、今は勉強しなさいと、取り上げられた。高校卒業してゲームをしていたら、お前はその年になってゲームなんてやるのかと叱られた。もう、意味わかりません」「スマホはマスト」などなど。S君の口からは、日本の家庭内のできごと同じようなエピソードが次々と…。

これまで日本人と外国人の違いばかりに気を取られて、同じ部分を見落としていたことに、S君が気づかせてくれました。きっと、若い人たちほど、日本人と変わらない部分は多くなっていくでしょう。外国人向けの情報発信においても、違う部分だけでなく、私たちと同じように魅力を感じることも見落とさないようにしなければならないと肝に銘じました。

私が初めて上海に行ったのが25年前。「中国は、ずいぶん変わりましたね」という私の一言に「いえ、中国が変わるのはこれからだと思います。チャンスはたくさんあります」という希望にあふれたS君の表情が印象的でした。

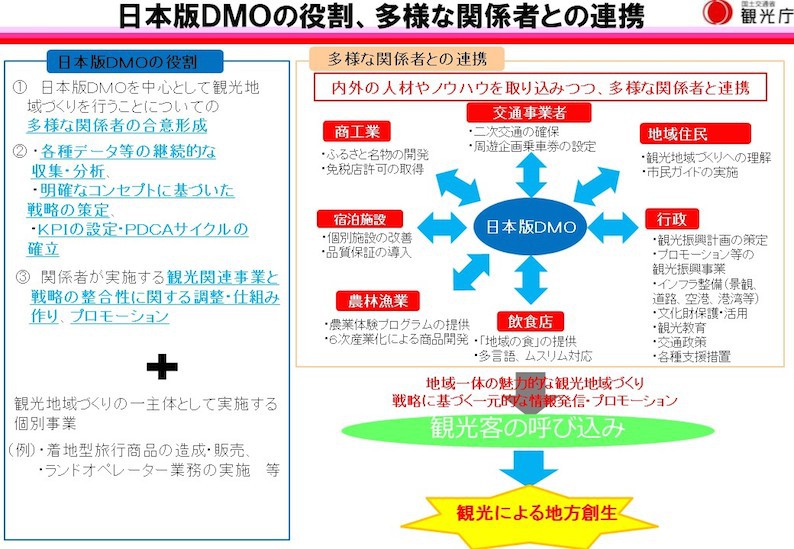

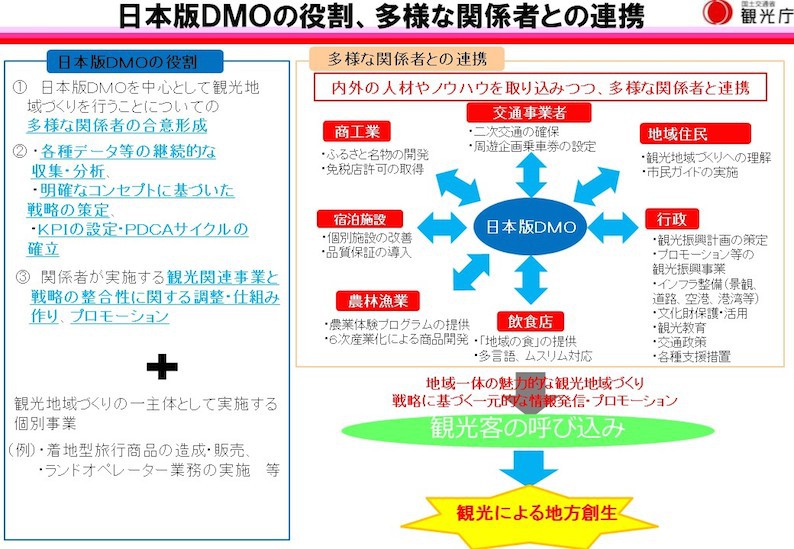

「日本版DMO」という言葉を聞く機会が増えました。先日も静岡経済研究所主催で「観光新潮流 DMOへの期待」というテーマの話がありました。「DOM」とは、「Destination Management/Marketing Organization」 の略。2015年11月に観光庁が打ち出した新しい観光地域づくり組織を指す言葉です。

官民連携の観光推進組織ですが、従来の観光協会との一番の違いは、“地域経済が広く潤うこと”をはっきりと打ち出していること。特徴としては、地域の観光マーケティング機能を義務づけていること。イメージとしては、民間発想よりの観光版農商工連携?

行政や観光協会がこれまで把握できていなかった、

「来訪者の消費額調査」「来訪者の満足度調査」「来訪者のリピーター率調査」などが必須事項。それらの調査により、地域に「どんな人が」「どんな人と」「どこから」「何回」来ているのか、「何にいくらお金を使ったか」…などがわかります。

地域の観光客の実態とニーズを計数で把握できることは、効果の期待できる地域観光振興策を実行するうえで、大きな一歩。これまでそのような観光客の基礎データがなかったことが不思議でもありますが、まずは今年度から、各DMO団体からどのような調査結果が報告されるのか…注目したいと思います。

現在、静岡県内で登録されている組織は以下の通り(2016年6月22日現在)

・静岡県中部・志太榛原地域連携DMO(県中部5市2町)

・伊豆市産業振興協議会(伊豆市)

・静岡ツーリズムビューロー(静岡県全域)

・浜松・浜名湖地域DMO(浜松市・湖西市)

・美しい伊豆創造センター(伊豆半島13市町)

下記は観光庁のHPで掲載されている日本版DMOの役割を表した図(

観光庁HP)

・

伊豆半島の観光情報「いずぱす」

先日開催された静岡県観光協会創立70周年記念式典で講演されたデービッド・アトキンソン氏の予測では、日本の観光潜在能力は5,600万人(世界第4位、政府はその7掛けの4000万人に目標設定)。英国のEU離脱による円高で、短期的には訪日観光客への影響は免れないと思いますが、中長期的にはデービッド・アトキンソン氏の予測が当たって欲しいものです。

英国人のデービッド・アトキンソン氏は、創業380年の、国宝や重要文化財などの修復事業を専門とする小西美術工藝社の代表に就任したことで話題になりましたが、今ではそれ以上に、ベストセラー「新・観光立国論」(東洋経済新報社)の著者として知られ、日本のインバウンド観光事業推進の旗ふり役として活躍中。もともとソロモンブラザーズ証券やゴールドマン.サックス証券で金融アナリストとして活躍していただけあって、先日の講演でも、数字を根拠にした日本の観光力の分析、稼ぐ観光に関する提言にはリアリティがありました。

そのデービッド・アトキンソン氏によれば、観光立国を満たす4条件は「自然」「気候」「文化」「食事」。さらに、四季や環境(雪、ビーチリゾートほか)などの多様性が加われば、一年を通じて多くの観光客を引きつける可能性が高くなる。外国人観光客数が年間3700万人の氏の母国、英国に対して、フランスが倍以上の年間8300万人もの観光客を引きつけているのも、上記4条件+四季や環境の多様性の違いだとか。そして、日本はそれらの条件を満たす潜在力を持った数少ない国の一つであると説明していました。

2014年の世界の観光客数は11億3300万人。観光産業は、世界のGDPの9%、輸出額の6%、サービス産業輸出額の30%、そして、雇用の11人に一人がなんらかのカタチで関わる大きな産業であり、成長産業でもあります。2000万人の観光客が毎年来て、日本に1週間滞在すれば、年間で40万人の人口が増えたことと同じほどの国内消費額になるという試算もあるほど。

デービッド・アトキンソン氏の話に一貫していたのは、取り組むべきは「稼ぐ観光」。地方が「観光」を産業として成長発展させるためにも、足元の観光動向を計数で把握することが最初の一歩。行政も観光協会も把握していない、地域内の観光者の動向や観光消費の実態を、できるだけ正確につかむことが、いま必要なことだと思います。

しずおかオンラインでは、地元行政と連携して運営している、静岡県中部地区(静岡市、焼津市、藤枝市、島田市)の無料Wi-Fiポータルサイト「

しずぱす」や、東部地域(伊豆・三島)の「

いずぱす」などを利用して、それらの可能性を探ってみたいと考えています。

駿府城公園の紅葉山庭園内にある茶室「雲海」で開催された茶禅の会に参加しました。「雲海」は付け書院のある数寄屋造りの茶室で、広間は8畳。木と畳の香りが漂う空間は、何度来ても清々しい気持ちになります。

広間と庭の間にある畳敷きの入側は開放感があって、大好きな場所のひとつ。ここからの眺めは季節が身近に感じられて気もちいい。「そのままここで昼寝したいなぁ」と、いつも思ってしまいます。

最近では、駿府城公園あたりでも外国人観光客を見かける機会が増えましたが、巽櫓だけでなく、紅葉山庭園の茶室も外国人観光客におススメしたいスポット。第3日曜日に開かれる「羅漢の会」の茶会は、誰でも予約なしで体験できるそうです。

今回の茶禅の会はM先生による「水無月の茶会」という趣向。お軸の文字は「源深流自遠」、鮎のおとり篭の花器に屋形船 の香合、そして菓子は「夏越の祓」にちなんで水無月をいただきました。冒頭、M先生から、水無月の「無」は神無月の「な」と同じ連体助詞の「な」で、「水の月」という意味ですよ、と念押し?のお話が。 ほかのみなさんはご存知だったようですが、わたしははじめて知り、すっきりした気持ちになりました。

・静岡市の無料Wi-Fiと観光情報を五カ国語で発信!「しずぱす」

・静岡市の無料Wi-Fiと観光情報を五カ国語で発信!「しずぱす」

静岡県観光協会の創立70周年記念式典に出席しました。写真は、「ふじのくにしずおか観光大賞」に選ばれた「

藤枝おんぱく~藤枝温故知新博覧会」、奨励賞の伊豆の国市「

ライド&ライド狩野川」(旧狩野川百キロサイクリング)、掛川市の「

ゆるゆる遠州ガイドライド」、富士市の「富士山しらす街道事業」のみなさん。

長い間、「アゴ」(飲食)、「アシ」(交通)、「マクラ」(宿泊)の三業種が、日本の観光業界の主要産業でしたが、今回受賞されたみなさんは、いずれも体験交流型観光の推進に尽力されている方々。外国人観光客に日本観光のリピーターになっていただき、京都や東京などの観光地から静岡県をふくむ地方に足を伸ばしてもらうためにも体験型観光商品の充実が求められています。

最近は、駿府城公園近くを観光しているらしき外国人の姿を見かけることも増えました。静岡市での滞在時間を増やすためにも、巽櫓と紅葉山庭園を見学した後に案内できる受け皿が増えてほしいものです。

・静岡市の無料Wi-Fiと観光情報を五カ国語で発信!「しずぱす」

・静岡市の無料Wi-Fiと観光情報を五カ国語で発信!「しずぱす」