韓国南東部の大邱(テグ)駅で今朝、ソウル行き急行列車と韓国高速鉄道(KTX)列車の追突事故があった。この夏、韓国高速鉄道(KTX)に乗って釜山から大邱駅を通過してソウルへと出かけたばかりで、自然と新聞記事に目が向いてしまう。そして、その旅行中、九州新幹線で相席となったアメリカ人のルーディー(

ルーディーのことはこちら)のひと言を思い出した。

「

新幹線って早いよな。アメリカには、こんな早い列車はないよ。

ところで、こんなに早いのに、なぜシートベルトがないんだ!?」

たしかに、新幹線にはシートベルトがない。というか、そんなこと考えたこともなかった。

「

普通は飛行機に乗っちゃうからね。安いし…」と言っていたルーディーは

きっと新幹線と飛行機を比較していたんだと思う。

「新幹線は開業以来50年間、事故がないんだ。とても安全なんだ。

だから(なくても)大丈夫さ」

(新潟県中越地震の際、上越新幹線での列車脱線事故を除けば)

などと、テキトーに答えてしまったが、

韓国高速鉄道(KTX)

(こちらにもシートベルトはなかった)の事故のニュースを読んで、

事故が起きてから安全対策しても遅いよな、あの説明は適切ではなかったなあと反省した。

朝8時前、釜山港に入港するフェリーから釜山市を眺める。

話は変わるが、釜山には下関19時発のフェリーに乗り、翌朝8時に下船した。フェリーでの

一泊は2等船室の6人部屋。二人の韓国人の若者とわたしの3人が相部屋となった。

一人は、今年4月から日本の大学に留学しているキム・テユ君、18歳。

初めての夏休み、初めての帰省で、実家のある大邱市に帰るところ。

「一人暮らしは楽しい?」と聞いてみると「

料理、掃除、洗濯…、それだけで大変です」と

一人暮らし初心者らしい正統的な返事。実家に帰るのは楽しみ?という質問には

「

母さんのキムチを、早く食べたい」と、絵に描いたように素直な言葉が…、

オムニに聞かせてあげたい。

もう一人の韓国人は、林相秀(リン・サン・スー)さん、33歳。北九州観光の帰り。

「夏休みですか」と、あたりまえのことを聞いてみる。

「

そう、夏休みです。ずっと休み、わたし年中休み…」と苦笑い。

実は失業中なのだという。よくよく聞いてみると、本人は元映画製作会社のディレクター。

現在は会社を辞め、月曜から金曜日までは映画のシナリオを執筆し、

週末はアルバイトという生活なのだそうだ。

「

自分が書いているシナリオが採用される保証はどこにもないし、

このままこんな生活していて大丈夫だろうか。

今回の旅行も、お金のないぼくをお母さんとお姉さんが連れてきてくれたんです…」

と、消え入りそうな声で話してくれた。

「韓国の映画界は、活気がありますよね。話題作も多い。チャンスも多いのでは」

とフォローにもならない言葉が口からでる。

「

ぼくは日本の映画が好きなんです。書きたいのは“Nobody Knows”みたいな作品」

“Nobody Knows”って日本題は何だったかと、ぼくとキム君とで顔を見合わせ、

是枝裕和監督の『誰も知らない』だったと思い出す。

林さんが手にしていた本は、お姉さんから借りてきたという韓国で翻訳されたばかりの村上春樹の新作『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』。林さんに、村上春樹と村上龍のどちらが好きかと聞かれ「若い頃は龍だったけど、いまは春樹かな」と応えると、「ぼくも同じ」と林さん。理由までは聞かなかった。

一方のキム君が読んでいたのは、漫画『金田一少年の事件簿』。

日本びいきの二人のおかげで、退屈することなくフェリーで一泊過ごすことができた。

22日の朝日新聞によると、7月に観光や仕事などで日本を訪れた外国人は100万人を突破、過去最多だったそうです。8月ではあるが、今回ソウルに向かう道中、新大阪駅から乗った九州新幹線「さくら」で隣り合わせたアメリカ人ルーディーも、観光で日本にやってきた訪日外国人の一人である。

車両の前方から歩いてきた、ゆうに100キロは越す巨体、頭髪もあごひげも金髪の大男が、

ぼくの隣の席にどっかと座った。

「やぁ、どこからきたの?」

と、一応は聞いてはみたものの、答えは明らかである。

テキサス・レンジャーズのTシャツに、頭にはカウボーイでおなじみの

テンガロンハットだからね。

「アメリカだよ。アメリカのテキサスさ」

その格好を見れば誰だってわかるよ、まちがってもニューヨーカーとは思わないさ、

とはもちろん言わない。

「そうか。テキサスから来たんだ!一人で?」

と、聞いてみる。

一人旅でないことは、綺麗な金髪女性と一緒に乗り込んできたところを

見ていたから知っていたのだけど、二人はなぜか座席が前後に別れてしまったのだ。

「いや、ぼくの“おばさん”(驚くことに彼は“おばさん”と日本語で発音した)と二人だよ」

と、ひとつ後ろの席に座っている金髪女性を紹介してくれた。

“おばさん”にしては若いしすごく美人だね。本当はどうなんだ!

とつっこみたいところだったが、

面倒な会話は避けたかったのでひかえることにした。

ルーディの本名は、ロドルフ・ホセ・モラリス・ジュニア。

じいちゃんとばあちゃんはプエルトリコからの移民なのだそうだ。

さっき“おばさん”っていったけど、日本語を知ってるの、と聞いてみると

1年前から勉強している、という。

「じいちゃんとばあちゃんとは、小さな頃からスペイン語で話していたんだ。

それに、スペイン語と日本語は発音がすごく近いんだ。

あ〜・い〜・う〜・え〜・お〜、か〜・き〜・く〜・け〜・こ〜」

と、五十音訓を上手に諳んじてくれた。確かに外国人にしてはきれいな発音だった。

何をやっているのか、さらにと聞いてみたところ

こうみえて(100キロは越す巨体、頭髪もあごひげも金髪の大男は年齢よりも上に見える)

ルーディーは、ダラスの大学で観光学を学ぶ大学生だった。

将来は何をしたいのか、と聞いてみると

「ホテルマンさ。俺は旅行が大好きだから」と答える。

旅行が好きならホテルマンになっちゃダメだろ、旅行に行けないぜ。きっと…。

と思ったが、目をキラキラさせながら答えるルーディーを見ていると

日本の大学生と変わらない初々しさが感じられて、

ホテルマンになるのも悪くないと思えてくる。

「そう、ホテルマンになるんだ。

できればサンフランシスコあたりのホテルがいいな」

そんな答えを聞きながら、ルーディーっていいやつだな、と思えてきた。

日本では、東京、京都、神戸、大阪を観光してきて、これから広島に向かう途中だという。

昼時でお腹がすいてきたし、ルーディーとの会話は長くなりそうだったので、

新大阪駅で買った鯖寿司を、無理矢理にルーディーとルーディーの若いおばさんにもお裾分けした。こうすれば、ぼくも堂々とお昼を食べることができるしね。

鯖寿司は口に合うかどうかわからなかったが、ふたりともおいしそうに食べてくれた。

おばさんなどは身を乗り出して、親指を立てて“グッ”とリアクションしてくれた。

アメリカ人の、こんなサービス精神はうれしい。

…今回は、彼ら訪日外国人たちが日本滞在中に、どのように現地で観光情報を収集しているのかを書きたかったのだが、前ふりが長くなってしまった。

ということで、本題はあらためて…

青山二郎を読んでから、ホンモノの朝鮮白磁を見たいと思っていた。

(・

いまなぜ青山二郎なのかとか

青山二郎の話とか)

骨董も焼物も門外漢であるから、ホンモノもニセモノもまったく見分けがつかないのだが、どうせ見るならホンモノから見ておきたい。では、朝鮮白磁のホンモノはどこにあるのか…。素人に思い浮かぶのはソウルの国立中央博物館だった。ということで、夏休みの数日を利用してソウルに行くことにした。

ソウルも韓国も初めてである。もちろんソウルには静岡空港から飛行機…というのが便利だが、以前からソウルは電車で行くのにちょうどいい距離だなぁ、車窓から韓国の地方の風景をのんびり眺めてみたいものだなぁ、一度は行かなくちゃ、と思っていたのだ。さっそく調べていたところ「日韓共同きっぷ」という、今回の目的にぴったりの切符の存在を教えていただいた。

「日韓共同きっぷ」はJR旅客各社と韓国鉄道公社で販売されている特別企画乗車券。wikiペディアによれば、1988年のソウルオリンピックの開催の際に、航空券の手配ができなくなった旅行者にむけて販売が開始されたのだそうだ。いまだに販売されていることに驚いたが、それは利用者が多いからかと思いきや、2009年の日本国内の利用者は1572人だったとか…。

まぁ、なにはともあれ「

日韓共同きっぷ」を手に入れて電車でソウルに出発したのだ。

4月の中旬、長浜港から高速船に乗って、竹生島へと向かった。竹生島は、琵琶湖北部に浮かぶ周囲2kmほどの小さな島で、全島原生林で覆われている。東南の一カ所が、高速船の船着場となっている。

その週末は真冬並みの寒波に包まれて、4月もなかばというのに気温は7度。昼頃から雨ということだったので覚悟してでかけたのだが、予報が外れてくれたのはありがたかった。それでもどんよりした雲に覆われた湖上の風は冷たく、さすがに乗客はみな、高速船の船室に籠ったままである。

一人甲板に出て、寒さに震えながら琵琶湖の景色を眺める。前方後円墳の原型とか、神の住む島ともいわれる竹生島の姿を、しっかり見たかったのだ。高速船の前方に見えてきた竹生島(写真真ん中左)の特徴的な姿は、前方後円墳というより、不謹慎にもひょっこりひょうたん島を思い出した。

船着場の目の前にある数件の売店を抜けると、石段の登り口がある。167段の石段を登ると宝厳寺の本堂が見えてくる。宝厳寺のご本尊は、江ノ島、厳島とともに日本三弁才天の一つに数えられる大弁財天。ご詠歌は「

月も日も 波間に浮かぶ竹生島 舟に宝を積むここちして」である。弁財天をお祀りしている竹生島を、湖上に浮かぶ宝舟と見立てた、昔話にでもありそうなきれいな歌。月の夜の金波銀波に浮かぶ竹生島を見てみたい気がする。

下の写真の手前が国宝の唐門、その奥に観音堂。観音堂に祀られている千手観音は、西国三十三ヶ所の第三十番札所に当たる。重文の舟廊下を抜けると都久夫須麻神社へとつながっている。拝所から琵琶湖にむかう鳥居へかわらを投げ、鳥居の間を通ると願いが叶うらしい。300円を払うと2枚のかわらを渡される。願かけは滅多にしないのだが、神の島ならばということで、珍しく願いを書いて投げてみた。1枚は首尾よく鳥居を通過したが、1枚は大きく外してしまった。投げる前にかわらに書いた内容を確認しなかったので、どちらが通過したのかわからないが、わからないほうがが気は楽である。

豊臣秀吉の御座戦「日本丸」の舟櫓を利用して建てられたと伝えられている舟廊下。

300円を払うと2枚のかわらを渡される。サインペンでかわらに願いを書く。

300円を払うと2枚のかわらを渡される。サインペンでかわらに願いを書く。

「

湖北は李朝白磁のようで、寂しいけれども暗くはなく、しっとりしていても湿っぽくない。長浜をすぎると高月という駅になり、そこから東へ入ればまもなく渡岸寺で、ほとんど観光客が訪れない境内の堂宇に貞観期の十一面観音がある…」

竹生島に行く気になったのは、白州正子が『かくれ里』の中で触れている琵琶湖湖北の魅力についての上の文章を読んだことがきっかけ。彼女は、湖北に点在する千手観音や十一面観音像などの巡礼に旅立つのであるが、ぼく自身はいまのところ、仏像に魅入られてはいないし、十一面観音にときめくこともない。それよりも“李朝白磁のよう”というたとえに興味を惹かれた。“李朝白磁”のような土地とは、どんな風景なのかと。

で、李朝白磁のような湖北のどこを目的地としようかと迷った末、西国三十三ヶ所のひとつである竹生島に決めた。湖北にかぎらず今回がはじめての近江体験だったが、近江は歴史も古く、奥が深い魅力のある土地であることは実感できた。帰路、長浜から彦根を過ぎ、近江八幡へと向かうときなど、下界に降りてきた気分になったほどである。竹生島では、李朝白磁という例えを実感することはなかったのが残念だが、湖北に限らず近江には別の季節にもう一度来てみたい。

格子越しに差し込む日差しの陰影が美しい。「

まだあげ初めし前髪の 林檎のもとに見えしとき…」と歌われた島崎藤村の初恋の相手「ゆふ」さんの嫁ぎ先、妻籠脇本陣奥谷の一室。

週末はちょっと遠出をしてきた。江戸と京を結ぶ中山道六十九次のうち、江戸から数えて四十二番目の宿場町「

妻籠宿」から「

馬籠宿」への約7kmの峠道を歩いてきたのだ。ハイキングする人の多くは下りが長い馬籠宿から妻籠宿のコースを3時間ほどかけて歩くということだった。みなが下りを選ぶなら…というわけでもないが、今回は上りのコースとなる妻籠から馬籠へと向かった。

途中の休憩処ではスペインから来たというグループに出会ったり、スウェーデンやスイスからの観光客などが歩いていたり…と、なかなか国際色豊かなコースであった。天候にも恵まれ、のんびり歩いたつもりが、気づけば2時間30分で馬籠宿。けっして健脚だからではなく、いかにせっかちな性格か、という証なのだ。

古い町並みに桜がよく似合う。妻籠宿はまだ五部咲き。

海外からの観光客が目立っていた休憩所。

濃厚な栗餡汁の中に焼き餅が入った「ゑびや」(妻籠宿)の栗餡汁粉。

のんびりと中山道を歩いていた週末にwomoグルメ『

ランチパスポートしずおか』第2弾が発売となった。本書で紹介されているお店のランチがすべて500円で食べられるという評判のグルメガイドである。

第1弾をお買い求めいただいた方は、今回も充実したランチを500円でお楽しみください!

第1弾では機会を逃してしまったという方は、第2弾をどうぞ!

≫womoグルメ『ランチパスポートしずおか』掲載店はこちらです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

≫駿府城公園『今日の桜だよリ』

静岡では小雨の中、散りゆく桜を楽しんだ方も少なくなかったようです。

一昨日の午後、帰国しました。上の手書きの地図は、移動の多かったスイスでのルート。数枚のスイスの地図から、出発前に今回の旅行用に必要な部分だけを1枚に書き写したもの。写真では判別できないと思いますが、ドイツから左上のベルンに入り、紫の線に沿って右下に進んで水色の湖の近くのグリンデルワルトへ。次に、一旦紫の線に戻って真ん中左下に進み、赤色のマッターホルン・ゴットハルト鉄道に乗り換えてツェルマットへ。ツェルマットからは同じ赤色のグレッシャー・エクスプレスで右下のサン・モリッツに行き、最後は緑色のベルニナ鉄道に乗ってアルプスを超えてイタリアへと入った。スイスは観光立国だけあって、旅行者に対する公共基盤がよく整備されていた。初めてのスイス、しかも移動が多かったのですが、困ることもほとんどなかった。このあたりについては、また別の機会に紹介できればと思います。

旅行の後半は、先日アップした

ティラーノからミラノを経てローマへ。ローマは、静岡以上の酷暑でした。太陽は“熱い”…というよりも“痛い”といったほうが感覚的には近い。物価の高いスイスに予算をあてたこともあり、ローマでは安宿で過ごした。エアコンもなく、騒音もひどく、快適とは言いがたかったが、まぁ1泊2千円ではしかたない。

イタリア初日。夜8時過ぎ、ローマ・テルミニ駅に到着。ホテルのある駅までの切符を買おうと地下鉄の券売機に1ユーロを入れて何度もトライしていると、後ろに並んでいたリッカルド・スカマルチョ似のお兄さんが「どしたの。えっと、まずこのボタンを押して、それからここにコインを入れる…1ユーロじゃなくて1.5ユーロだよ。…ほら切符がでてきた」と、切符の買い方をさわやかな笑顔で教えてくれた。リッカルド・スカマルチョ似のお兄さんが買ってくれた切符で地下鉄に乗り、目的地の駅で降りたが、今度はホテルが見つからない。それもそのはずで、宿の表には看板さえでていなかった。

重い荷物を引きずりながら暗い夜道を彷徨っていると、原付みたいなバイクに乗ったおばさんが「どこを探しているのかね」「そのホテルはうちの近所だね」といって、近くにいたご主人を呼んで「あんた、ちょっと道案内してあげなさい」と助け舟を出してくれた。ご主人はご主人で「こりゃ、言葉で教えるよりも、クルマで送っていった方が早いわね。どっちみち家に帰るところだし…ほら後ろに乗りな」(みたいなこと)といってホテルまで送ってくれた。この話は、そこでは終わらない。ホテルに着いてクルマから降りると、道の反対側にさきほどのおばさんがバイクで追っかけてきていて、笑顔で大きく手を振ってくれていたのである…。こちらが、よほど心細げな顔をして歩いていたのだろう。「よかったね〜」とでもいいたげな笑顔で大きく手を振るおばさんに、ぼくも「グラッチェ!」といって手を振り返す。スイスを発ってからすでに12時間が経過していたけれど、移動の疲れも忘れ、イタリアに着いたことを実感したのでありました。

一夜明けて、ホテルの窓から。

ツェルマットからサン・モリッツまで終日移動。全長約290Kmの距離を、所要時間約8時間をかけての列車の旅である。「世界でもっともゆっくり走る急行列車」と紹介されることの多いグレッシャー・エキスプレスに初めて乗車する。スピードが出ない(出せない)のは、ライン渓谷やローヌ谷などの険しい山岳ルートを走るせいでもあるが、それ以上に区間内の標高差が大きいことが理由のようだ。それだけに車窓からの風景は変化に富んでいて、見飽きることがない。スピードは遅いのに料金は高いこの列車に乗り込む客は、この風景をのんびりと楽しむパノラマ列車の旅を楽しみにしているのだ。しかるに、乗客は年配者が多いわけである。

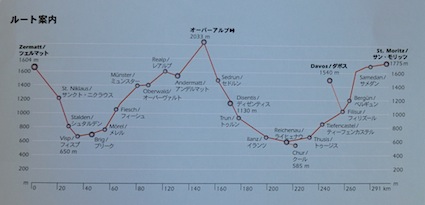

列車は標高1604mのツェルマット駅を出発した後、30Kmほど先のフィスプ駅で一旦標高650mまで下り、その後、途中でアプト式機関車が連結され、110Kmほど登り続けてオーバーアルプ峠へ。オーバーアルプ峠の標高は2033m。そこからはふたたび列車は下りはじめる。70Kmほど走りながら標高585mのクールへ。エンガディン地方に入り、サンモリッツの手前では直線距離にして約5Kmで400mの高度差を一気に登りきって標高1775mのサンモリッツへ。まるで、ゆっくり走るジェットコースターのようなものである。

ちょっと見えにくいと思いますが、ツェルマット(一番左)からサンモリッツ(一番右)にむけて列車の走る標高をグラフにしたもの。列車は登ったり下ったりと忙しい。

谷の間に間に現れる村。民家の建築様式も地域によって変化していて見飽きない。

ツェルマットに到着した翌日、マッターホルン・ゴットハルト鉄道駅の斜め前にあるゴルナーグラート鉄道駅から登山電車に乗って、終点のゴルナーグラート駅へ。ゴルナーグラート駅の標高は、3089m。駅のすぐ上の展望台に上がり、4478mのマッターホルンをはじめ、双耳峰のモンテローザ、ブライトホルンなどの4000mを超えるアルプスの山々を360度ぐるりと一望する。森林限界を超えた地点の眺めは、岩山と氷河と雪と低草だけの世界である。なかなか壮大な眺め。ゴットハルトと聞いてから多和田葉子の小説『ゴットハルト鉄道』の幻想的なイメージが頭から離れなかったのだが、天気が快晴ということもあってか、幻想的というよりは峰々と氷河の織りなす造形の優雅さがひときわ印象的。登山電車で隣り合わせになった年配の男性2人組(スイス人)は、「今日はモンテ・ローザ小屋まで登り、小屋で1泊する予定なんだ」と言ってリッフェルゼー駅で降りていった。

この日はゴルナーグラート鉄道駅をスタート地点として、出発駅のツェルマット村に向けてゆっくりとハイキングを楽しむことにした。スイスでハイキングを楽しむ時の大きなメリットの一つが、アクセスの良さだと思う。ハイキングコースは鉄道駅やロープウェイ駅などを起点に結ばれていることが多く、スタート地点までのアクセスの良さはもちろんのこと、時間や体力にあわせて歩く区間を選ぶことができる。この日はツェルマット駅まで約11Kmを歩く予定だったが、景色を楽しんだり、ゆっくりお弁当を食べたりしたせいで、思いのほか時間がかかり、帰りは無理せずにリッフェアルプ駅から電車に乗ることにした。それほど長い距離を歩いたわけではないが、フルコースのような景色を目の前にして歩いたこともあり、なかなかの充実感。

ゴルナーグラート駅の上の展望台。真ん中のグレンツ氷河を挟んで左側がヨーロッパ・アルプス第2の高峰モンテ・ローザ(標高4634m)、右が標高4527mのリスカム。

リッフェルゼーの湖面に映る逆さマッターホルンを見ながらひと休み。

分岐ごとのコース案内。コースの進行方向に合わせて角度がついている。

ずっと下のゴルナー氷河を歩くグループがアリの列のように小さく見える。

スイスでは自転車を乗せている登山電車やロープウェイもよく見かけた。

山でハイカーの次に多く見かけるのがサイクリスト。

歩き始めて約3時間、谷間にツェルマット村が見えてきた。

昼下がりのティラーノ駅。手持ち無沙汰にミラノ行きの列車を待つ人たち。

ぼくは、英語を話せない。だから海外旅行ではいつも会話に苦労する。ところが、ほんの時々ではあるが、駅の雑踏の中や混み合ったレストランの中で、ある会話が耳に飛び込んできて、その意味がとてもよく理解できる場面に遭遇することがある。そのほとんどは、簡単な内容が多いのだが。今日もスイスとイタリアの国境に位置するティラーノという小さな田舎駅でそんな体験をした。「ミラノまで行きたいのだけど、ここでチケットは買えるのか…云々」。そんな会話がスラスラと耳に飛び込んできた。海外で、知らない人の言葉の意味が理解できることはうれしく、気持ちいい。そんなことをあらためて実感するのであるが、会話をしている相手を振り返ってみると、そこにはいつも日本人がいるのである。

右の白い建物がスイス・ベルニナ鉄道の駅舎で、左側黄色の建物がイタリア鉄道の駅舎。

“アルプスの宝石”ともいわれているバッハアルプゼー(バッハ湖)。

今日は移動日。グリンデルワルトからマッターホルンの麓、ヴァリス州ツェルマットへ。3回ある乗り継ぎ時間を十分に計算に入れても、5時間あれば大丈夫だろう。ということで少し早起きして、一昨日登ったグリンデルワルトの北のフィルストから、その先の山上湖バッハアルプゼーまで歩く。谷をへだて反対側にヴェッターホルンやアイガー、シュレックホルンなどの山々を眺めながら、眺望のいいハイキングコースが続く。1時間ほど歩くとバッハアルプゼーに到着。絶妙な場所にドイツ人らしいカップルが腰掛け、一昔前の絵はがきのような風景(写真上)が目の前に広がる。雲一つない青空と白く輝く氷河そして緑の山が、まるで人工物のように見えるほど。

要所要所に整備の行き届いた案内板が立てられている。

ハイキングコース脇の草花の名前なども表示されている。

昼過ぎにはグリンデルワルト駅からインターラーケン・オスト行きの列車に乗り、インターラーケン・オスト駅でICに乗り換えてトゥーン湖を見ながらシュピーツへ。シュピーツからブリーク行きのICに乗り、レッチベルク峠を越えてブリークの一駅手前のフィスプ駅で下車。ここからマッターホルンの麓の村ツェルマットへは、ブリーク・フィフス・ツェルマット鉄道で向かう。夕方6時前に無事ツェルマットに到着。ホテルのプールで少し泳ぐ。気持ちいい。

真ん中の一番高い山が標高4158mのユングフラウ。右手の岩場の上で小さく光る銀色のドームがスフィンクステラス。

クライネ・シャイデックから約1時間、標高3454mのユングフラウヨッホ駅に到着。天気快晴、気温2度。さっそくスフィンクス・テラスという展望台に上り、360度のパノラマを堪能する。ここから往復2時間かけて、標高3628mのメンヒスヨッホヒュッテを目指すのが今日のハイライトである。ユングフラウヨッホを背にして、左手にメンヒ、右手にアレッチ氷河を見下ろしながらひたすら歩く。コースに沿ってポールが立てられ、足元は圧雪されているので危険はないが、多くのハイカーたちの足跡が凸凹を作った雪道は思いのほか歩きにくい。メンヒスヨッホヒュッテまで視界を遮るものが何もないことが、余計に距離を遠くに感じさせる。雪上ハイキングは、想像以上に疲れました。それでも達成感は格別。

コースの右手に広がるアレッチ氷河。全長22Km、氷の厚さは900m、1年に180mのスピードで流れているそうな。

雪上ハイクを楽しむ年配者も多い。

ユングフラウヨッホでであった山ガールたち。あのファッションは日本の発明であることを確信。いつかあのデザインが輸出され、海外の登山愛好家たちに“クール”とか“カワイイ”とか言われて世界中の山々を席巻したら愉快である。

山ガールの歩くコースのすぐ脇で、これからたぶんメンヒ?にアタックする山男たち。ピッケルやロープを確認しながら入念な準備をしている。山男たちの衣装は黒ずくめ。

アイガー北壁のど真ん中、ユングフラウ鉄道のアイガー・ヴァント(アイガーの壁)駅からの眺め。映画『アイガー・サンクション』で、北壁から滑落したクリント・イーストウッドがぶらさがっていた、まさにその場所である。

アルプスの岩壁の中を走るユングフラウ鉄道は、今年の8月1日に開通100周年を迎えたばかり。アルプスの腹の中を掘り進んで尾根の上まで列車を走らそうという発想にも驚くが、周囲を巻き込んでそれを実現してしまった当時の人々は本当にすごい。

こちらはトンネルの中にあるアイガー・ヴァント駅に停車中の列車。

朝6時起床。すぐに朝食をすませて、長袖シャツ、防水のジャケット、昨日スーパーマーケットで買っておいたパンとチーズとハムをリュックに詰めて出発。グリンデルワルト駅からヴェンゲンアルプ鉄道の登山電車に乗り、ユングフラウ鉄道の乗り換え駅であるクライネ・シャイデックに向かう。

進行方向左手の車窓にアイガー北壁を見上げながら約33分でクライネ・シャイデック駅に到着。

クライネ・シャイデック駅で出発を待つユングフラウ鉄道の鮮やかな赤の列車。後ろにそびえる岩山はアイガー。ここから約1時間弱で標高3454m、鉄道駅としてはヨーロッパ最高地点のユングフラウヨッホ駅である。高山病にかかりませんように。

村のすぐ近くまで迫る氷河と牛がのんびりと草を食むのどかな風景が広がるグリンデルワルト

朝6時に起きて朝食。列車の発車時間の30分前にハイデルベルク駅に行き、スイス国境までの切符を購入する。今回はドイツ、スイス、イタリアとまわるので、ユーレイル3カ国パスを購入するつもりだったのだけれど、よくよく調べてみるとスイスはユーレイルパスでは利用できない登山鉄道が多いらしい。結局ドイツ国内は普通に切符を購入して、スイスパスとイタリアパスのセレクトパスで移動することにした。8時14分のICに乗り込み、Karlsruhe駅でバーゼル行きのICEへ、そしてバーセルでスイス国鉄に乗り換える。ドイツ国鉄の運行時間は正確なイメージがあったが、最初の乗り換え駅であったKarlsruhe駅でバーゼル行きが1時間遅れで到着となったため、インターラーケン・オスト駅までに約5時間かかってしまった。

到着したのは、午後1時30分。ここから今日の宿泊地であるグリンデルワルトまでは登山鉄道のベルナーオーバーラント鉄道で約40分ほど。車窓には、迫力ある山々が迫ってくる。午後3時前にはアイガーの村グリンデルワルトに到着。標高3970メートルのアイガー、4078メートルのシュレックホルン、3701メートルのヴヴェッターホルンが出迎えてくれた。日の入りまでに時間があったので標高1,050mのグリンデルワルトの村からロープウェイで標高2,168mのフィルストの丘にのぼり、2時間ほどハイキングを楽しむ。

ベルナーオーバーラント鉄道(写真左)とヴェンゲンアルプ鉄道の

乗り換え駅でもあるグリンデルワルド駅

フィルストの丘の正面に見える氷河

フランクフルト空港からバスに乗り、1時間ほどでハイデルベルクに到着。上海に続いて2つ目の寄り道。ハイデルベルクは、古城と大学の街。7年ほど前に、夏休みを利用してフランクフルトのブックフェアに来たことがある。その時に立ち寄ったハイデルベルクの街は学生らしい若者たちで賑わっていた。街を歩いたのは夕方の2時間ほどだったのだけど、とても印象がよく、いつかゆっくりと歩いてみたいと思っていたのだ。今日は夏休み中ということもあって、観光客と若者で賑わっていた。ビスマルク広場から東へ延びるハウプト通りを散策。ハイデルベルク城、ハイデルベルク大学、聖霊教会、哲学者の道、カール・テオドール橋などを、一日かけて歩く。暑い。

明日の朝には、ハイデルベルク駅からインターラーケン・オスト駅(スイス)へと列車で向かう。乗り継ぎが上手くいけば約5時間。夕方、ハイデルベルク駅に寄って明朝の列車の時刻を確認する。DB(ドイツ国鉄)のインフォメーション・センターの若いスタッフに念のために予約したほうがいいか、インターラーケン・オストまで何時間かかるのか聞いてみる。「予約しなくても、いつもなら、まぁ大丈夫だね。ところで何時頃出発の予定だい?」と聞く。「朝8時?ちょっと待って」といって、ささっとタイムテーブルをプリントアウトしてくれた。「国境から先、スイスはどうするの?」と聞くので「スイスパスを持っている」と答える。「OK。では8時14分発のICに乗って、途中Karlsruhe駅とBasel駅の2カ所で乗り換えだからね」と添えるのも忘れない。その間、約30秒。ドイツ国鉄の若いスタッフの適切な対応が気持ちよく、一日のいい締めくくりとなった。

上海を発って12時間、さきほどフランクフルト空港に到着しました。ドイツ時間は、15日朝6時。夜明けの空港は、旅情気分が感じられて悪くない。さてフランクフルトからローマまでは、寄り道しながら列車で向かう予定である。さっそく空港からDB(ドイツ国鉄)の列車に乗り換えるためにインフォメーションセンターに立ち寄り、ハイデルベルグに向かうルートを確認すると「バスがいい」と断言される。たしかに、かかる時間はほぼ同じだけど、値段は半額ほどである。あっさりと列車はやめにして、バスで向かうことにする。バスの発着所に行き運行スケジュールを確認すると、直行便は1時間30分に1本しかない。一番早く出発する8時30分発のバスを待つこと数十分。運転手に乗車の意志を伝えると「この便は満員ですよ。しかも予約制だけどあなたの名前は連絡がきてない」といわれてしまう。あくせくしてもしかたないので、次の10時発のバスに予約を入れ、ここでも時間調整。空港内に戻りコーヒーとサンドイッチの朝食を取りながら、1日30分だけ無料で利用できるというフリーWi-Fiサービスを使ってブログを更新しようとしたら、利用するためにはケータイ番号の入力が必要らしくアクセスを諦める。上海の「ス」でも同じくケータイ番号入力が求められた。最近のフリーWi-Fiサービスは、どこも同じなのか。下の写真は、空港内のパン屋。ドイツは、パンやサンドイッチの種類が豊富でいい。

上海浦東空港、22時30分。目の前のソファには、中国人の若いカップルが手荷物を挟んで座っている。男の子は2個目のリンゴをかじりはじめ、女の子は先ほどからケータイで誰かと話をしている。時々交わすふたりの会話の意味はわからないけど、ふたりが見つめ合ったときの笑顔が感じよくて、つい失礼のない程度に眺めてしまう。後ろのソファからは、ツアー旅行に参加しているらしい日本人親子(母娘)の会話が聞こえてくる。これから、上海からフランクフルトへと向かう予定です。出発は、23時55分。まだ1時間30分もここ(搭乗口近くのソファ)で過ごさねばならない。どこへもいくことができないこの時間は不自由なのだけれど、どこにも属さない自由な時間でもあって嫌いではない。

夏の初め、京都に

出かけたときの一枚である。鴨川べりにある料理屋の2階のお座敷。3人の目線は、窓の下を流れる鴨川に注がれている。さわやかな川風を浴びながら歴史に思いを馳せているようにも見えるが、3人の心の中は先ほど注文した京都牛の「牛ひつまぶし膳」を心待ちにしているのであった。

今日から1ヶ月、夏休みをいただきます。

ブログは通常通り更新しますので、気の向いた時にお立ち寄りください。

【

静岡人の二択】では、あなたの

ロンドンオリンピックの盛り上がり度について

投票を受付中です。昨晩のなでしこ戦は、ご覧になりましたか?

6月初旬に京都に出かけた時、八坂神社で開かれたお茶会に出席した。慣れないお茶会で、しかも場所が京都の八坂神社である。出かける前は「どんな展開になるのやら…」と不安な面持ちであったが、思いのほか気取りのない開放的なお茶会だったこともあって、新鮮なひとときとなった。

亭主は、京都でデザイナーをしている

友人が通っているお茶教室の先生。80歳にもなろうかと思われる先生のやわらかな物腰ときれいな京都弁にいたく感心した。そして先生の生徒さんたち(もちろんみな京都の方々)に混じって戸惑い気味の静岡からの珍客(わたしたちのこと)にたいするさりげない心遣いに、おおいに感動させられた。「おもてなし」とはこういうことか、と合点がいった体験となった。

「新学習指導要領ではダンスが必須科目となったようですが、京都では小学生の頃から学校でお茶を学ばせているのですよ」という意味のことを、やわらかな京都弁で説明してくれた。京都と静岡はともにお茶の産地であるが、お茶に対する考え方は随分と違うようである。

お茶会は初体験という同行のカメラマンOさん、コピーライターKさん、そして今回のお茶会に誘ってくれたデザイナーKさんの4名で清々しい気分で八坂神社を後にし、木屋町まで散策。昼時を過ぎた午後に鴨川沿いの某料理屋の座敷を独占し、初夏の風に包まれながら牛ヒレのひつまぶしをおいしくいただいた。なかなか思い出に残る休日となった。

梅雨が空けたら本格的な夏の到来ですね。

新鮮な休日の楽しみは、静岡・浜松・沼津近くにもいろいろあります。

詳しくは先週発行となった『

しずおか日帰りナビ2012年度版』をご覧いただきたい。

この一冊の中に、思いがけない体験とおもてなしに出会うきっかけが、

ギュッと詰まっています。

詳しくは、コチラへ

↓ ↓ ↓

4年前に立ち寄ったドバイの砂漠ツアーで体験したベリー・ダンスの写真である。ピンボケなのはわたしの写真撮影の腕のせいにほかならない。ダンサーがよろけていたわけではない。

日本テレビの『なんでもワールドランキング』という番組の制作ディレクターから、「ドバイの砂漠ツアーで体験できるベリーダンスの写真を番組で使用したいので貸していただきたい」という連絡をいただいた。そういえば、4年前の夏休みに

イタリアにでかけ、その帰りにドバイに1泊したことがある。その時に出かけた砂漠ツアーの様子を「

砂漠に寄り道して帰国」とブログにアップした。その時の写真の一枚である。ディレクターさんは、ネット検索していく中でその写真にたどり着いたらしい。

「ピンボケですが、それでよければどうぞ」と返事をして、ブログにアップしていない写真も数点加えて写真を送っておいた。番組の放送は、今日の夜8時から。静岡では放送されないようですし、自分の写真を自分がテレビで見ることはないだろうが、視聴者をがっかりさせないことを祈るばかりである。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

“ほぼ100人”アンケート 【静岡人の2択】6/01~6/07

第5問「屋外でバーベキュー!

実は、そんなにおいしいとは思わない」

→投票は コチラ から!

小雨の降る夕暮れのニューヨーク。ブルックリン橋からロウアー・マンハッタンへ。

ニューヨークでは、ちっちゃなドミトリーに宿泊している。

部屋数は、6部屋かな。一部の部屋を除いて、基本はトイレもシャワーも洗面所も共同である。でも、一人なので全然気にならない。 慣れてしまえば、不思議と、どこも都になってしまうものですね。

それに、みなドミトリーのルール(夜8時以降は洗濯をしない、とか、共用のコップを使用したら洗って元の場所に戻す、とか、夜10時以降にシャワーを使用する時とドライヤーを使う時は、洗面所のドアを閉める…とか)を、よく守っていらっしゃる。施設は古いが、清潔に維持管理されているので、不便は感じない。

わたし以外も、ひとりで宿泊している客が多いようですが、慣れないのは、みなさんがとても静かで、自分から話しかける人が少ないこと。同じ小さな空間の中で、てんでバラバラに過ごしている。その緊張感漂う空気に…慣れない。

実は、このドミトリーは スタッフが日本人で、宿泊者も日本人がほとんど(後は韓国人と、その他少々)。そんな日本人宿泊者同士は、(海外では特に)お互いに干渉したがらない?グレイハウンドバスやアムトラックの中の賑やかさが懐かしい。

ということで、年長者であるわたくしは、つい声をかけてしまうのであります(笑)。まぁ、失うものもありませんし、リスクを負うのは年長者の役割でありましょう。

…で、きっかけさえあれば、みなさん生気を取り戻したように話をするもの。もちろん、なかにはそうでない方もいますが、それは人それぞれ。それもアリ。

今日もわたくしめから挨拶してみたところ、ひとりで朝食を食べていたSさん(卒業旅行で千葉から来ている大学4年生。ただいま1ヶ月間の米国旅行中)と、後からやはりひとりでやってきた、Yさん(転職が決まって新しい会社に入社するまでの間のニューヨーク美術館めぐりをしているOLさん)との会話が始まって、おふたりは「明日は、一緒に回りましょう」ということになったもよう。

明日、おふたりが「…ところで、あのおせっかいなおじさんは、ひとりでニューヨークで何やってるんでしょうね」などと話をしていても、少しもかまわない。それよりも、あの緊張感漂う空気がすこしでも和らいでくれれば、それで十分なのであります。