ここ数年で、ようやく「本当にやりたいこと、やらなきゃいけないこと」に取り組むことができるようになってきたという『

Baratee』編集長の孕石直樹さん。「下請け仕事ばかりで、おまえはそれでいいのか!」と、40歳を目前にしてもう一人の自分に問い詰められたことがきっかけになって、大きな選択をしたのだそうです。

一つは、デザイン制作会社の社長として、ナショナル企業の広告を手がけて賞を狙い、業界内でのポジションを高めていくのか、それとも、自分たちの媒体を作って自社発信をしていくのか。その時に孕石さんは後者を選択し、カッコイイ大人のための雑誌『Baratee』の誕生へと繋がっていったのだそうです。

「はたして自分は今のままでいいのだろうか?」と問いかける自分は、誰の中にもいるのではないかと思います。自分自身にそのような問いかけがされた時、素直に反応すればいいか、というと、現実はそう単純ではありません。

少なくとも、今目の前に自分のやるべき仕事があることのありがたさや、今の自分を必要としてくれる人のいることの幸せ、を理解できていること。そして、それらを捨てる覚悟を持てる人、捨てられる時だけが、新しいことへ一歩踏み出すことができるのではないかと思います。もちろん、それらを犠牲にしたからといって、自分の望むものを手にすることが保証されたわけではありません。あくまで、スタートラインに立つことだけ。

『Baratee』編集長・孕石直樹さんのインタビューノート第2回では、40歳を前にしてそのような決断をして、雑誌『Baratee』を育てた孕石さんの当時の心境などをお話ししていただきました。

・『Baratee』編集長・孕石直樹さんインタビューノート第2回

http://interview.eshizuoka.jp/e1706562.html

・『Baratee』編集長・孕石直樹さんインタビューノート第1回

http://interview.eshizuoka.jp/e1701345.html

早いもので、明後日から10月。後半にもなれば、ポツポツと忘年会の予定が組まれてくる季節になります。幹事役を買ってでる人も、そうでない人も、いざ幹事に任命されれば、いかに楽しい会を運営できるかが腕の見せどころ。そして、幹事さんの一番の大仕事は、参加者が行きたくなるお店選びではないでしょうか。

いいお店を確保できれば、それだけで忘年会の成功に大きく前進。参加者が気になっていたお店や話題のお店、一度は食べてみたかったおいしそうな料理、雰囲気のいい店内などなど。あわてないですむように、早めにしっかり手配したいものです。

そんな幹事さんをしっかりサポートする情報を一冊にまとめた忘年会ネタ本が、

womoグルメ編【美食忘年会ガイド2016』(静岡版・浜松版)です。お店を選ぶ際に必要な情報に加えて、早期予約特典やクーポン付きのお得に使える冊子です。

▼詳しくは「womoグルメブログ」をご覧ください。

http://moshi2staff.eshizuoka.jp/e1706034.html

womoグルメ編【美食忘年会ガイド2016』(静岡版・浜松版)は、

オフィス配布と主要ラックへの設置の数量限定配布となっております。

・早期予約特典(10月31日までの予約でもれなくもらえます)

・下見などで使えるスぺシャル特典

・クオカードが100名に当たるネット予約キャンペーン

の3つの特典がついています。

特典の詳細などはコチラ▼

http://hamamatsu.womo.jp/gourmet/pages/index/viewtpl/bounenkai2016

冊子掲載の忘年会コース・早期予約特典は、WEBでも掲載中!

こちらをチェック▼

9月10日11日に開催されたイベント「

しずみちインフォ アイデアソン × ハッカソン」(主催:静岡市)の開催レポートを公開しました。

・「しずみちインフォ」ハッカソン開催レポートはこちら↓↓

http://shizuoka-hackers.space/report/

このイベントは、静岡市が公開しているオープンデータ「しずみち info」の道路情報データを活用して、静岡市の生活向上のアイデアを競うというもの。エンジニアやデザイナー、クリエーターなど、社会人から高校生も含む学生などさまざまな方が参加し、会場でチームを作り、二日間にわたって各チームごとに静岡市の暮らしに活かせるアプリのアイデアを練ってプレゼンしました。

最優秀賞は、紫外線から女性を守る

「美白NAVI」by 〜結花ちゃんの就活を成功させるゾ!!〜の会、のみなさん。オープンデータとして公開されている市内の植樹情報を使って、目的地まで日陰をたどって到着できるルートを教えてくれるというアプリ。女性メンバーの切実な思い?をカタチにした、とてもおもしろいアイデアだと思います。

行政や企業の既存の組織の枠内の発想からは出てこない、または、出てきても採用されることが難しい、でも、必要な人にはとても喜ばれるようなアイデアが、二日という期限の中で出てくることが、ハッカソンというイベントの面白さではないかと思います。しかも、それらをカタチにできる人材が地域にいることの再発見の場にもなっています。

また、地域に点在している人材をつなげることで、それぞれの持っている知識や技術、経験、ネットワークを掛け合わせることで、新しいアイデアを生み出し、小さくても、地域の暮らしに変化を起こせるようなサービスが生まれる、そんなきっかけにもなるのではないかと思います。

「しずみちインフォ」ハッカソン開催レポートでは、当日の様子や各チームのプレゼン内容、そして受賞したアプリとチームなどを紹介しています。ぜひご覧ください。

1食6〜7ドルでランチが食べられる「MealPal(ミールパル)」という月額サービスが米国サンフランシスコでスタートしたという記事(日経)が紹介されていました。このランチを提供しているのは同市近隣のレストラン約100店。これから店舗もエリアも増えていくようです。先週まで出かけていたポートランドはサンフランシスコよりも小規模の地方都市でしたが、レストランのランチは1000円〜1500円ほどしました。1食6~7ドルで食べられるのはフードカートぐらいでしたので、おいしくて安いランチのサービスは、需要があるのではないかと思います。

各レストランが提供するメニューは1日1種類。材料調達コストを抑えることができ、原則持ち帰りなので、レストラン側もキッチンの稼働率をあげれば対応可能なのだそうです。利用者は昼食代を節約できるうえに、個人経営のお店から有名チェーン店まで100店舗のお店のメニューから選べる楽しさがあります。また、ランチタイムの行列からも解放され、新しいレストランを見つけるきっかけになる、などのメリットもあるようです。このようなサービスが一気に広がっていくのが、米国のビジネスの強さだと思います。

節約しながらおいしいランチを食べたいというニーズは、静岡でももちろん変わりません。ランチを500円で食べることができる「

ランチパスポート静岡」や「

ランチパスポート浜松」も、今では多くの方に利用していただけるようになりました。わたしたちも「MealPal」に負けないように、利用者のみなさんにも飲食店さんにも喜んでいただけるサービスに、さらにブラッシュアップしていきたいと思います。次号の「ランチパスポート」は、10月20日の発行予定です。次回も静岡、浜松の多くのランチを掲載しています。どうぞご利用ください。

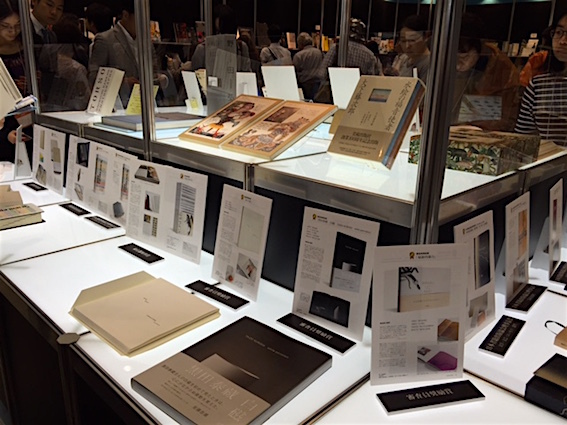

今年で23回目の開催となる東京国際ブックフェアに出かけてきました。東京国際ブックフェアには15年ほど毎年欠かすことなく出かけてきましたが、ここ数年は出版業界の影響を反映して、規模も開催期間も縮小傾向にあります。このイベントには出版社や書店、流通、版権取得など業界関係者の商談の機会提供と、一般読者の来場者には、定価販売が原則の書籍や雑誌の割引販売の、大きく二つの役割がありましたが、ここ数年は後者の色合いが強くなっているように思います。

今年の会場でも「読者」のカードをぶら下げた方が多かったように思います。出版界が、これからの社会に必要とされる姿に変わることができるまでには、もう少し時間がかかると思いますが、新しい本との出会いを求めて会場まで足を運び、熱心に本を選んでいる一人ひとりの読者のためにできることに真摯に取り組み、自らを変革していくことだけが、出版界の生き残る道なのだと思います。

写真は会場内に展示されていた第50回造本コンクールの受賞本コーナー。内容に加えて、その姿も美しい本は、ほかにはない替えられない特別な輝きがあるように思います。

今回の数日間の訪問で体験できたのは、ポートランドのほんの一部でしかありません。それでも、ファーマーズマーケットに並ぶ豊かな食材のことや集まっているさまざまな人たちのこと、60種類以上もあるというクラフトビールのこと、どこにでも気軽に移動できるマックス・ライトレールやストリート・カーをはじめとした公共交通機関、自転車やランニング人口の多さ(雨の日でも多くの人がジョギングしていました)、バス停で抱き合ってキスしているゲイの人などなど、街の中でいろいろな場面に出会って、ますます知りたいことが増えました。機会があれば、それらに携わっている人に話を聞いてみたいです。

一方、物乞いする人(若い人、女性も多い)やホームレスらしき人たちが多いこと、公園や川原に張られているテント、夜は危険だろうなと感じる通りなど、があることも事実。そのような人や場所の存在も許容される街?ということなのかもしれません。その辺りについては正直なところよくわかりません。しかし、今現在も米国内からこの街に魅かれて、仕事を求めて、多くの人が集まってきていることは確かなようです。

今回の滞在期間中に毎日利用したライトレールの中で、こんなことがありました。私の隣に座った中年男性から「いい地図持ってるね。どこから来たのか?観光か?仕事なのか?」と声をかけられました。私もその男性に同様の質問をしてみたところ、こんな回答が。

「テキサスから車で二日かけてやってきたんだ」そして、その向こうに座っている20代の男性を指差して「こいつは俺の息子なんだけど、失業中でね。いま、ポートランドで仕事を探しているんだよ」「俺はこいつの職探しを手助けに来たんだ」と。「それで見つかりそうかい?」と聞くと「そう願ってるよ」と力強い返事。この数日の間にそんな人と出会うということは、同じような人がたくさんいる可能性は高いと考えたくなります。一方で、物乞いで暮らすようになる人もいる。

ポートランドに来る前に寄ったシアトル市の人口は634,535人(2012、ウィキペディア)、ポートランド市は583,776人(2010年、ウィキペディア)、そして静岡市は702,258人(2016年、静岡市)。おおよそ同程度の人口数で、それぞれ地方の中核都市という性格も似ている三つの市。短期間にシアトルとポートランドを訪問したことで、それぞれの街の違いを感覚的に感じることができました。そして、何がそれらに影響を与えているのか、が気になりました。収入については、ウィキペディアによると、シアトルの世帯平均的収入は45,736米ドル(2012)、ポートランドは29,506米ドル(2010)、そして静岡市の平均所得328万7185円(2015、静岡市)のようです。

所得水準や産業、経済規模などもあると思いますが、シアトルやポートランドの街と静岡市の違いが一つあるとすれば、前者は自分たちがどんな街を作っていきたいと考えているのか、行政も市民も明確な方向性を持っている(のではないかと感じられる)のに対して、静岡市はぼんやりしているように感じられるところでしょうか。あくまで個人的な根拠のない印象ですが。それでもいろいろなことを考えさせられたシアトル、ポートランド旅行でした。

繁華街でもあるダウンタウンのシーマンスキーパークのファーマーズマーケット。火曜日を除いて毎日市内のどこかで開催されている。

ストリートフードの代表フードカートも多い。昼時は観光客だけでなく、ビジネスマンや OL風の客も多い。

最終日。エースホテルの例のロビーでスタンプタウンコーヒーのカプチーノを飲んで帰国。

ポートランド市内を数日間歩いてみて感じることは、市内に多くの個性的な地区があって、それらがポートランドに多様性と新しい文化を生み出す原動力になっているのではないかということ。荒廃していた工業地帯から洗練した街に生まれ変わったダウンタウンの

パールディストリクトもその一つですが、郊外にも魅力的な地区がありました。中でもノースイーストにあるAlberta Street(アルバータ・ストリート)は、通り全体から文化的な多様性とアーティスティックな空気が感じられました。

一つ一つのお店は小さくて、インテリアやディスプレイなども手づくり感覚に満ちたお店が多いのですが、それは、若いオーナーたちが自分のクリエイティブな感性を頼りに新しいムーブメントを生み出そうとしている表れなのだと思います。静岡市でいえば、小鹿商店街のような場所に、若いアーティストや起業家が集まって、それぞれの夢の実現にトライアルしている、といったところでしょうか。

写真は、アルバータストリートのBollywood Theater(ボリウッド・シアター)という北インドの屋台料理のお店。この日は平日で、しかも雨が降っていましたが、お店は賑わっていました。この内装と店内の空気が、いかにもポートランド的。その下の写真は、人気カフェBARISTA(バリスタ)のアルバータ・ストリート店。

こちらはノースウエストエリアのNob Hill(ノブヒル)という地域。瀟洒な古い邸宅が集まる住宅地の並木道に、アルバータストリートとは対極の、スノッブで洗練されたショップが集まっています。そのほかにもクラフトビールのお店やバーなどが集まったミシシッピ・アベニューも、とてもおもしろい地区でした。

ポートランドの都市開発では、パールディストリクトという地区の成功例が取り上げられることが多いです。都市機能のスプロール化とともに衰退したこの地区の、旧工場や倉庫群をリノベーションによって再生。明確なコンセプトを打ち出して場に求心力を持たせることで、職場と住居を集中させることによって新たなコミュニティを生み出し、荒廃していた地区に賑わいを取り戻しました。

街づくりや都市開発に関わる方々は、それらを実現させたポートランドの官民共同のプロジェクトに、新たな建物や複合施設のスクラップ&ビルドに資金やエネルギーの多くを費やしてしまい、ハードの完成後に、さらに新たな課題を生んでしまうこともあった日本の都市開発を打開するヒントがあると感じているのではないかと思います。

古い煉瓦造りのビル群の中にギャラリーや有名ブランドのショップ、クラフトビールの店などが営業していました。

ポートランドの街を歩いていて気づくのはカフェやレストランの多いこと。スタンプタウン・コーヒー・ロースターズやバリスタなどの人気店のほかにも、各ブロックごとに地元のカフェやレストランがあります。スターバックスもあるのですが、どこもそれほど賑わっているようには見えませんでした。

観光客にしてみれば、せっかくポートランドに来たのであれば、この街の個性的なカフェでコーヒーを味わってみたいと思うでしょうし、地元の人にはそれぞれ自分のお気にいりのカフェがあるのではないでしょうか。それから、わたしが入ったカフェは、どこもコーヒーもペストリーも、とてもおいしかったです。お店のスタッフも、みなとても気さくで居心地がいい。実際に、観光客のほかにも、パソコンを持ち込んでお店で勉強や仕事をしている人や、打ち合わせ風の人、ただぼーっとしている人などもたくさん見かけました。

スターバックスが標榜しているサードプレイスの役割を、すでに地元のお店がしっかり担っているのだと思います。地元のお店が多いから、味もサービスもお店づくりも切磋琢磨して、レベルが高くなっていく。チェーンのお店にとっては、ポートランドはビジネスの面ではとても厳しい土地柄のように感じました。そういえば、静岡市も以前は喫茶店がたくさんあって、喫茶店文化のある街と呼ばれていたような記憶があります。

写真は、最初に入ったCase Study Coffee Roasters(ケース・スタディ・コーヒー)。ガイドブックなどでは紹介されていませんでしたが、ここもコーヒーがとてもおいしく、とても居心地のいいお店でした。

ポートランドは、今回が初めて。この機会に、ポートランドのアイコン的存在として語られることの多い ACE HOTEL(エースホテル)に宿泊することにしました。直前の予約で確保できたのはバスルーム共同の部屋でしたが、問題ありません。かえって若干安くあがって助かりました。

ロビーに入ると、雑誌で必ず使用されるコの字型の見慣れたグリーンのソファーと大きなテーブルがあり、いろいろな人が思い思いにくつろいでいる光景が目に入ります。まるで写真を再現したかのよう。スタッフもとても気さくで、すぐにここのレイドバックした空気に慣れることができました。

せっかくなので部屋の写真(下)も紹介します。レトロな洗面台やワゴン、ビンテージ加工されたバスローブ、ペンドルトンのブランケット、コンテンポラリーアートなのか古い看板なのか判断に迷う「 KEY」のグラフィックなどなどがよくなじんでいます。一つひとつはレトロな印象なのですが、この場所にいると全体として現代的な空気が感じられます。そこのセンスがおもしろいと思いました。

シアトルに来て4日目。この日、シアトルからオレゴン州のポートランドへ移動。この街は、移住者が毎週300人以上と言われる米国でも人気の地方都市。しずおかオンラインの社内勉強会に自由大学の岡島悦代さんを講師に迎えた時にポートランドの魅力についてお話ししていただき、次回は自分の目で見てみたいと思っていました。

ポートランドへはグレイハウンドバスに乗るつもりでしたが、Bolt Busという高速バスがあることを知り、こちらを利用しました。Bolt Busは、車内にwifiや電源があること、ポートランドまで3時間少しとグレイハウンドバスよりも早いこと、それから、直行便のため、寝過ごして乗り越す心配をしなくてもいいのはありがたい。途中左手に「タコマ富士」と呼ばれるレニエ山を眺めながら、バスは予定どおり3時間でポートランドに到着。写真は、ポートランド市内を流れるウィラメット川にかかるスティール橋から見た夕景です。

午前中はワシントン大学に行き、ゴシック建築のスッツァーロ&アレン図書館などを見学。9月は新学期ということもあってか、広い敷地の中のあちこちに、留学生の学内見学ツアーらしき若者グループを見かけました。そのほとんどがインド系または中華系らしき若者たち。

午後はシアトルセンター内に2012年にオープンした、ガラス彫刻家デール・チフリーの作品を集めた博物館チフリーガーデン&グラスを見学。建物だけでなくガラスの彫刻を展示した庭も見学者で賑わっていました。静岡市では市美術館や音楽館、科学館の「る・く・る」も、どれもビルのテナントとして入居していますが、こちらはほとんどが独立した館。その施設の価値や魅力をわかりやすく伝えるアイコンとして、いかに建築の果たす役割が大きいか、市民にも共有されているということでしょうか。

写真はデール・チフリーのガラスの作品。

シアトルに来て3日目です。モーテルのとなりのドーナツ店で朝食。ドーナツもコーヒーも期待以上においしい。お店に入ってから気づいたのですが、レジ奥はガラス張りになっていて、ドーナツを焼いている様子がよく見えます。そのとなりには大きな焙煎機があって、コーヒーも店内で加工しているらしい。このドーナツ店は、平日の朝からたくさんのお客で賑わっていました。

注文の列に並んでいる時に、私の後ろの地元の人らしい白人女性に「ねぇ、あなた、どのドーナツが好きなの。私、ここのお店初めてだから教えてよ」と声をかけられました。みるからに観光客のアジア系男性に、なんのためらいもなく声をかけてくるわけで。そんなささいな会話も新鮮で「ここは日本じゃない」と気づかせてくれます。

昨日から米国シアトル(5年ぶりのシアトル。その頃は

イチローもこの街にいました)に来ています。今日は二日目。今朝の気温は13度。一日のほとんどの時間を街並みを眺めながら散策して過ごす、という身にとっては、日中でも16度~20度という気温は快適です。シアトル一の観光スポットで、スタバ一号店があることでも知られるパイク・プレイス・マーケット、旧市街パイオニア・スクエア、アジア系の人が多いインターナショナル・ディストリクトを巡り、ダウンタウンに戻って19,359歩。投宿しているホテル(正確にはモーテルです)の1ブロック裏側の交差点に現れたのが、巨大なガラスのドーム。よく見ると3つのドームが繭のようにつながっています。

モーテルに帰ってネットで調べてみると、これはアマゾンの新社屋の一部でした。ガラスのドームはハイテク温室のようです。その狙いは「創造性のあるスペースが創造的な思考を促すというハイテク業界で広く支持されている考え方に従って、アマゾンの従業員たちが集まって自由に交流できる場所を提供すること」( WIRED.JP)なのだそうです。ひところ流行った遊び場的なワークスペースは、もう古いのだとか。

その考えが証明されるのは2018年以降を待つことになりますが、歴史を感じさせるビルと

モダンなデザインのビルの調和が街の魅力でもあるシアトルの、新しい観光スポットになることは今から予感させます。パリ郊外で建設中の音楽施設「シテ・ミュジカル」のコンペで坂茂氏の設計案を採用した発注者(オー=ド=セーヌ県の担当者)の言葉「

美しい建築は観光客を呼び、経済の潤滑油となる」という、先週の日経新聞の記事を思い出しました。

坂茂氏といえば、静岡県内では、富士山世界遺産センターと富士山静岡空港旅客ターミナルビル改修増築を手がけています。富士山静岡空港ターミナルビルは、提案採用時に評価された世界初の「ツイスト木造集成材アーチ」を、予算が見合わないということで取りやめにしてしまったことは残念。コストとしてだけでなく、投資という視点からの議論があってもよかったかもしれません。目玉は無くなりましたが、少しでも、外から人を呼ぶ建築になってほしいものです。

写真は、生態系(バイオスフィア)を模したアマゾンの巨大ドーム。

熊本地震被災地の

調査・視察に参加した際に、玉屋通りにある

橙書店に寄ってきました。橙書店は、隣の「orange」という名前のカフェ&雑貨店に併設(カフェの厨房と書店のレジは店内でつながっている)されていて、店主Tさんのプライベートな書棚をそのまま公開しているような品揃えと雰囲気が特徴の小さな書店。このような私的で個性的なお店が営業的に成り立つ(実際のところはわかりませんが)街は、住む人に恵まれているんじゃないかと思います。震災後のお店が気になって寄ってみたのですが、以前と同じように営業していて安心しました。

没後20年を迎える星野道夫関連の本や、この春出版された「スーザン・ソンタグの『ローリング・ストーン』インタヴュー」も、橙書店の棚によく馴染んでいました。この日は、立ち読みしていたら、そのままホテルで読み続けたくなった穂村弘と山田航の共著「

世界中が夕焼け―穂村弘の短歌の秘密」を購入。支払いの際に、震災の時のことを少しお聞きすると、比較的早く再開できたけど、近々お店を引っ越すことにしたとのこと。そして、綺麗なオレンジ色の移転のお知らせをいただきました。

静岡にやってきた外国人に向けたポータルサイト「

SHIZUPASS(しずぱす)」や「

IZUPASS(いずぱす)」を運営していることもあって、外国人と話す機会があるといろいろと質問してしまいます。先週末に出かけた

静大・小二田先生のゼミ合宿に参加していた中国上海からの留学生S君には、まだ一度も静岡に来たことがないという両親を、静岡県内のどこに連れて行きたいと思っているか、など聞いてみました。

ーやっぱり富士山にはいくでしょう?

S君 いえ、僕は山登りが好きだから一度登りましたが、僕の両親は山登りには興味ありませんから。たぶん連れていかないと思います。

ーじゃあ、久能山東照宮とか浅間神社とか?

S君 う〜ん、それよりも伊豆かな。西伊豆の海。上海には海はありませんから、きれいな海は見てみたいです。この前も中国からの留学生の友人たちと西伊豆にドライブに行きました。上海にあるのは濁った運河だけ。中国の内陸の人は海を見るのは初めてという人も多いです。

ー食事なら、まずはお寿司?

S君 いえ、寿司もお刺身も連れていきません。僕の両親は、生の魚は絶対に食べませんから。僕は食いしん坊だから、なんでも食べますが。

ーラーメンや天ぷらとか?

S君 いや、それよりも「さわやか」のハンバーグ(笑)。

「寿司よりも“さわやか”のハンバーグ」という回答には、目からウロコ。

さらに「おじいちゃんは中国語の方言にあたる上海語をしゃべるけど、僕らの世代は標準語しかしゃべれない」とか、子どものころ親に内緒でニンテンドーのゲームを買ったら見つかり、父親に「ゲームなんて大きくなったらいくらでもやっていいから、今は勉強しなさいと、取り上げられた。高校卒業してゲームをしていたら、お前はその年になってゲームなんてやるのかと叱られた。もう、意味わかりません」「スマホはマスト」などなど。S君の口からは、日本の家庭内のできごと同じようなエピソードが次々と…。

これまで日本人と外国人の違いばかりに気を取られて、同じ部分を見落としていたことに、S君が気づかせてくれました。きっと、若い人たちほど、日本人と変わらない部分は多くなっていくでしょう。外国人向けの情報発信においても、違う部分だけでなく、私たちと同じように魅力を感じることも見落とさないようにしなければならないと肝に銘じました。

私が初めて上海に行ったのが25年前。「中国は、ずいぶん変わりましたね」という私の一言に「いえ、中国が変わるのはこれからだと思います。チャンスはたくさんあります」という希望にあふれたS君の表情が印象的でした。

週末は西伊豆の土肥へ。静岡大学で日本文学を教えている小二田先生のゼミ合宿に参加してきました。参加者は、小二田先生の教え子たち、OB、OGを中心に20数名。現役学生は、中国・上海からの留学生1名。ゼミ合宿とはいっても、日中のほとんどは土肥と田子の海でスノーケリングという、とても健康的な合宿でした。

私もスノーケリング3点セットを持参して、10数年振りに海に入りました。それにしても西伊豆土肥の海は、今でも綺麗ですね。温暖化の影響か、熱帯に生息しているようなレインボーカラーの鮮やかな色の魚も泳いでいました。「海水浴=日焼け=体(美容)に良くない…」というイメージがすっかり定着してしまいましたが、海に入ってみれば、海水浴はやはり日本の夏休みを象徴する楽しみ方だなぁ、と実感。

夜は宿泊先でメキシコ料理をいただきながら、小二田先生の教え子のみなさんと会食。参加者の中には、学生時代にしずおかオンラインのインターンに参加してくれた人や、就活で出会っている人も何名かいて、懐かしさとともに、社会人としてたくましくなった姿に若い人の成長の早さを感じました。

参加者のほとんどは静岡大学を卒業後、首都圏や関西、中京圏などの県外企業に勤務。この春に就職した新社会人から30歳前後の方が多かったのですが、みんな苦労しながらもそれぞれの職場で日々頑張っている様子が言葉の端々からつたわってきました。

「静岡県も人口減少が課題」という話題では、「いつか静岡に戻りたいです。でも、今は今の職場でまだまだ多くのことを学ばなければならないし、経験を積む時期だと思っています」という回答が。県外で多くの知識や経験、人的ネットワークを身につけた彼ら、彼女たちのような若い人が、いつでも県内に戻ってくることのできるように受け皿を用意しておくことが、私たちのような地元企業の役割。そのためにも、彼ら、彼女たちが「静岡県に帰って、この街で、この会社で、ここの人たちの中で、自分の力を発揮したい」と思えるように、私たち自身がなっていなければならないと感じました。

それにしても、授業以外で、ゼミ生や卒業生、社会人が交流できるこのような合宿を10年以上も続けている小二田先生は、大したものだと思います。私の大学の同級生ではありますが、ちょっと見直しました。写真は、二日目に出かけた西伊豆町田子海岸。入り江のなかは波も静かでスノーケリングに最適。夏の終わりに気持ち良くピリオドをうつことができた週末となりました。

・静岡県伊豆・三島エリアの無料Wi-Fiスポットを紹介するポータルサイト「IZUPASS(いずぱす)」

・静岡県伊豆・三島エリアの無料Wi-Fiスポットを紹介するポータルサイト「IZUPASS(いずぱす)」

「一般社団法人静岡木の家ネットワーク」さん主催による熊本地震被災地の調査・視察に参加させていただきました。「一般社団法人静岡木の家ネットワーク」様は、浜松市内の地元工務店を中心に70社以上の住宅関連会社が集まり、住宅性能の向上を目的に、新しい建築技術の情報共有や長期優良住宅の推進などに取り組んでいるJBN(全国の地域工務店組織)の連携団体です。

今回は、熊本県益城町の調査・視察、南阿蘇村の応急仮設住宅の視察、そして熊本の地元工務店・エコワークス様では社長の小山さまによる発災後の顧客対応などについて、体験に基づいたお話を聞かせていただき、とても中身の濃い視察となりました。

築年数の新しい家は大丈夫で古い家が弱い、という単純な状況ではないことが、現地を視察してみると分かります。耐震基準をクリアしている新しい家でも損壊している。倒壊している家の被害の大きな箇所を確認しながら、専門家のみなさんがその原因を推察しながら調査する現場に同行できたことは、とても貴重な体験。

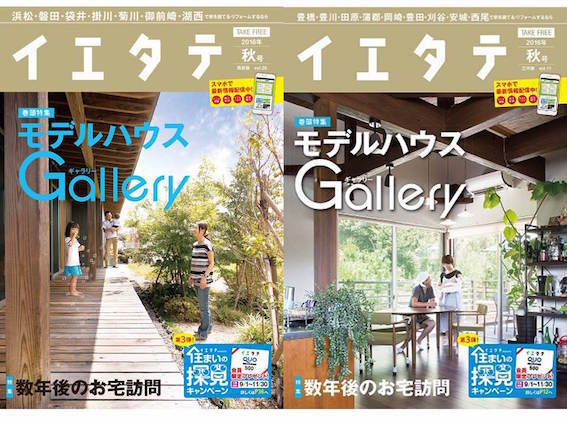

静岡県及び愛知県三河地域の地元工務店様の情報を発信する住宅情報媒体「

イエタテ」を運営している弊社としても、今後発生するとされる東海・東南海地震への備え、住宅の耐震に関する情報発信及び啓蒙などを通じて、今後の家づくりに生かしていただけるように取り組むことの重要性を再認識しました。また「一般社団法人静岡木の家ネットワーク」様には、今回とても貴重な機会をいただき、改めて感謝します。

両側の家々が損壊している通りを目の前にすると、家々や電信柱の垂直水平が歪み、2階の高さにあるべき屋根が地面近くに見えるなど、被災の大きさと、そこに暮らしていた方々への思いも交わって、平衡感覚を失う様な気持ちになりました。熊本のみなさまの一日でも早くの復興をこころより願います。