一昨日の午後、帰国しました。上の手書きの地図は、移動の多かったスイスでのルート。数枚のスイスの地図から、出発前に今回の旅行用に必要な部分だけを1枚に書き写したもの。写真では判別できないと思いますが、ドイツから左上のベルンに入り、紫の線に沿って右下に進んで水色の湖の近くのグリンデルワルトへ。次に、一旦紫の線に戻って真ん中左下に進み、赤色のマッターホルン・ゴットハルト鉄道に乗り換えてツェルマットへ。ツェルマットからは同じ赤色のグレッシャー・エクスプレスで右下のサン・モリッツに行き、最後は緑色のベルニナ鉄道に乗ってアルプスを超えてイタリアへと入った。スイスは観光立国だけあって、旅行者に対する公共基盤がよく整備されていた。初めてのスイス、しかも移動が多かったのですが、困ることもほとんどなかった。このあたりについては、また別の機会に紹介できればと思います。

旅行の後半は、先日アップした

ティラーノからミラノを経てローマへ。ローマは、静岡以上の酷暑でした。太陽は“熱い”…というよりも“痛い”といったほうが感覚的には近い。物価の高いスイスに予算をあてたこともあり、ローマでは安宿で過ごした。エアコンもなく、騒音もひどく、快適とは言いがたかったが、まぁ1泊2千円ではしかたない。

イタリア初日。夜8時過ぎ、ローマ・テルミニ駅に到着。ホテルのある駅までの切符を買おうと地下鉄の券売機に1ユーロを入れて何度もトライしていると、後ろに並んでいたリッカルド・スカマルチョ似のお兄さんが「どしたの。えっと、まずこのボタンを押して、それからここにコインを入れる…1ユーロじゃなくて1.5ユーロだよ。…ほら切符がでてきた」と、切符の買い方をさわやかな笑顔で教えてくれた。リッカルド・スカマルチョ似のお兄さんが買ってくれた切符で地下鉄に乗り、目的地の駅で降りたが、今度はホテルが見つからない。それもそのはずで、宿の表には看板さえでていなかった。

重い荷物を引きずりながら暗い夜道を彷徨っていると、原付みたいなバイクに乗ったおばさんが「どこを探しているのかね」「そのホテルはうちの近所だね」といって、近くにいたご主人を呼んで「あんた、ちょっと道案内してあげなさい」と助け舟を出してくれた。ご主人はご主人で「こりゃ、言葉で教えるよりも、クルマで送っていった方が早いわね。どっちみち家に帰るところだし…ほら後ろに乗りな」(みたいなこと)といってホテルまで送ってくれた。この話は、そこでは終わらない。ホテルに着いてクルマから降りると、道の反対側にさきほどのおばさんがバイクで追っかけてきていて、笑顔で大きく手を振ってくれていたのである…。こちらが、よほど心細げな顔をして歩いていたのだろう。「よかったね〜」とでもいいたげな笑顔で大きく手を振るおばさんに、ぼくも「グラッチェ!」といって手を振り返す。スイスを発ってからすでに12時間が経過していたけれど、移動の疲れも忘れ、イタリアに着いたことを実感したのでありました。

一夜明けて、ホテルの窓から。

ツェルマットからサン・モリッツまで終日移動。全長約290Kmの距離を、所要時間約8時間をかけての列車の旅である。「世界でもっともゆっくり走る急行列車」と紹介されることの多いグレッシャー・エキスプレスに初めて乗車する。スピードが出ない(出せない)のは、ライン渓谷やローヌ谷などの険しい山岳ルートを走るせいでもあるが、それ以上に区間内の標高差が大きいことが理由のようだ。それだけに車窓からの風景は変化に富んでいて、見飽きることがない。スピードは遅いのに料金は高いこの列車に乗り込む客は、この風景をのんびりと楽しむパノラマ列車の旅を楽しみにしているのだ。しかるに、乗客は年配者が多いわけである。

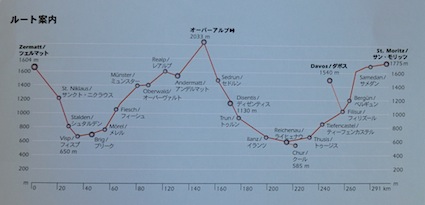

列車は標高1604mのツェルマット駅を出発した後、30Kmほど先のフィスプ駅で一旦標高650mまで下り、その後、途中でアプト式機関車が連結され、110Kmほど登り続けてオーバーアルプ峠へ。オーバーアルプ峠の標高は2033m。そこからはふたたび列車は下りはじめる。70Kmほど走りながら標高585mのクールへ。エンガディン地方に入り、サンモリッツの手前では直線距離にして約5Kmで400mの高度差を一気に登りきって標高1775mのサンモリッツへ。まるで、ゆっくり走るジェットコースターのようなものである。

ちょっと見えにくいと思いますが、ツェルマット(一番左)からサンモリッツ(一番右)にむけて列車の走る標高をグラフにしたもの。列車は登ったり下ったりと忙しい。

谷の間に間に現れる村。民家の建築様式も地域によって変化していて見飽きない。

ツェルマットに到着した翌日、マッターホルン・ゴットハルト鉄道駅の斜め前にあるゴルナーグラート鉄道駅から登山電車に乗って、終点のゴルナーグラート駅へ。ゴルナーグラート駅の標高は、3089m。駅のすぐ上の展望台に上がり、4478mのマッターホルンをはじめ、双耳峰のモンテローザ、ブライトホルンなどの4000mを超えるアルプスの山々を360度ぐるりと一望する。森林限界を超えた地点の眺めは、岩山と氷河と雪と低草だけの世界である。なかなか壮大な眺め。ゴットハルトと聞いてから多和田葉子の小説『ゴットハルト鉄道』の幻想的なイメージが頭から離れなかったのだが、天気が快晴ということもあってか、幻想的というよりは峰々と氷河の織りなす造形の優雅さがひときわ印象的。登山電車で隣り合わせになった年配の男性2人組(スイス人)は、「今日はモンテ・ローザ小屋まで登り、小屋で1泊する予定なんだ」と言ってリッフェルゼー駅で降りていった。

この日はゴルナーグラート鉄道駅をスタート地点として、出発駅のツェルマット村に向けてゆっくりとハイキングを楽しむことにした。スイスでハイキングを楽しむ時の大きなメリットの一つが、アクセスの良さだと思う。ハイキングコースは鉄道駅やロープウェイ駅などを起点に結ばれていることが多く、スタート地点までのアクセスの良さはもちろんのこと、時間や体力にあわせて歩く区間を選ぶことができる。この日はツェルマット駅まで約11Kmを歩く予定だったが、景色を楽しんだり、ゆっくりお弁当を食べたりしたせいで、思いのほか時間がかかり、帰りは無理せずにリッフェアルプ駅から電車に乗ることにした。それほど長い距離を歩いたわけではないが、フルコースのような景色を目の前にして歩いたこともあり、なかなかの充実感。

ゴルナーグラート駅の上の展望台。真ん中のグレンツ氷河を挟んで左側がヨーロッパ・アルプス第2の高峰モンテ・ローザ(標高4634m)、右が標高4527mのリスカム。

リッフェルゼーの湖面に映る逆さマッターホルンを見ながらひと休み。

分岐ごとのコース案内。コースの進行方向に合わせて角度がついている。

ずっと下のゴルナー氷河を歩くグループがアリの列のように小さく見える。

スイスでは自転車を乗せている登山電車やロープウェイもよく見かけた。

山でハイカーの次に多く見かけるのがサイクリスト。

歩き始めて約3時間、谷間にツェルマット村が見えてきた。

昼下がりのティラーノ駅。手持ち無沙汰にミラノ行きの列車を待つ人たち。

ぼくは、英語を話せない。だから海外旅行ではいつも会話に苦労する。ところが、ほんの時々ではあるが、駅の雑踏の中や混み合ったレストランの中で、ある会話が耳に飛び込んできて、その意味がとてもよく理解できる場面に遭遇することがある。そのほとんどは、簡単な内容が多いのだが。今日もスイスとイタリアの国境に位置するティラーノという小さな田舎駅でそんな体験をした。「ミラノまで行きたいのだけど、ここでチケットは買えるのか…云々」。そんな会話がスラスラと耳に飛び込んできた。海外で、知らない人の言葉の意味が理解できることはうれしく、気持ちいい。そんなことをあらためて実感するのであるが、会話をしている相手を振り返ってみると、そこにはいつも日本人がいるのである。

右の白い建物がスイス・ベルニナ鉄道の駅舎で、左側黄色の建物がイタリア鉄道の駅舎。

“アルプスの宝石”ともいわれているバッハアルプゼー(バッハ湖)。

今日は移動日。グリンデルワルトからマッターホルンの麓、ヴァリス州ツェルマットへ。3回ある乗り継ぎ時間を十分に計算に入れても、5時間あれば大丈夫だろう。ということで少し早起きして、一昨日登ったグリンデルワルトの北のフィルストから、その先の山上湖バッハアルプゼーまで歩く。谷をへだて反対側にヴェッターホルンやアイガー、シュレックホルンなどの山々を眺めながら、眺望のいいハイキングコースが続く。1時間ほど歩くとバッハアルプゼーに到着。絶妙な場所にドイツ人らしいカップルが腰掛け、一昔前の絵はがきのような風景(写真上)が目の前に広がる。雲一つない青空と白く輝く氷河そして緑の山が、まるで人工物のように見えるほど。

要所要所に整備の行き届いた案内板が立てられている。

ハイキングコース脇の草花の名前なども表示されている。

昼過ぎにはグリンデルワルト駅からインターラーケン・オスト行きの列車に乗り、インターラーケン・オスト駅でICに乗り換えてトゥーン湖を見ながらシュピーツへ。シュピーツからブリーク行きのICに乗り、レッチベルク峠を越えてブリークの一駅手前のフィスプ駅で下車。ここからマッターホルンの麓の村ツェルマットへは、ブリーク・フィフス・ツェルマット鉄道で向かう。夕方6時前に無事ツェルマットに到着。ホテルのプールで少し泳ぐ。気持ちいい。

真ん中の一番高い山が標高4158mのユングフラウ。右手の岩場の上で小さく光る銀色のドームがスフィンクステラス。

クライネ・シャイデックから約1時間、標高3454mのユングフラウヨッホ駅に到着。天気快晴、気温2度。さっそくスフィンクス・テラスという展望台に上り、360度のパノラマを堪能する。ここから往復2時間かけて、標高3628mのメンヒスヨッホヒュッテを目指すのが今日のハイライトである。ユングフラウヨッホを背にして、左手にメンヒ、右手にアレッチ氷河を見下ろしながらひたすら歩く。コースに沿ってポールが立てられ、足元は圧雪されているので危険はないが、多くのハイカーたちの足跡が凸凹を作った雪道は思いのほか歩きにくい。メンヒスヨッホヒュッテまで視界を遮るものが何もないことが、余計に距離を遠くに感じさせる。雪上ハイキングは、想像以上に疲れました。それでも達成感は格別。

コースの右手に広がるアレッチ氷河。全長22Km、氷の厚さは900m、1年に180mのスピードで流れているそうな。

雪上ハイクを楽しむ年配者も多い。

ユングフラウヨッホでであった山ガールたち。あのファッションは日本の発明であることを確信。いつかあのデザインが輸出され、海外の登山愛好家たちに“クール”とか“カワイイ”とか言われて世界中の山々を席巻したら愉快である。

山ガールの歩くコースのすぐ脇で、これからたぶんメンヒ?にアタックする山男たち。ピッケルやロープを確認しながら入念な準備をしている。山男たちの衣装は黒ずくめ。

アイガー北壁のど真ん中、ユングフラウ鉄道のアイガー・ヴァント(アイガーの壁)駅からの眺め。映画『アイガー・サンクション』で、北壁から滑落したクリント・イーストウッドがぶらさがっていた、まさにその場所である。

アルプスの岩壁の中を走るユングフラウ鉄道は、今年の8月1日に開通100周年を迎えたばかり。アルプスの腹の中を掘り進んで尾根の上まで列車を走らそうという発想にも驚くが、周囲を巻き込んでそれを実現してしまった当時の人々は本当にすごい。

こちらはトンネルの中にあるアイガー・ヴァント駅に停車中の列車。

朝6時起床。すぐに朝食をすませて、長袖シャツ、防水のジャケット、昨日スーパーマーケットで買っておいたパンとチーズとハムをリュックに詰めて出発。グリンデルワルト駅からヴェンゲンアルプ鉄道の登山電車に乗り、ユングフラウ鉄道の乗り換え駅であるクライネ・シャイデックに向かう。

進行方向左手の車窓にアイガー北壁を見上げながら約33分でクライネ・シャイデック駅に到着。

クライネ・シャイデック駅で出発を待つユングフラウ鉄道の鮮やかな赤の列車。後ろにそびえる岩山はアイガー。ここから約1時間弱で標高3454m、鉄道駅としてはヨーロッパ最高地点のユングフラウヨッホ駅である。高山病にかかりませんように。

村のすぐ近くまで迫る氷河と牛がのんびりと草を食むのどかな風景が広がるグリンデルワルト

朝6時に起きて朝食。列車の発車時間の30分前にハイデルベルク駅に行き、スイス国境までの切符を購入する。今回はドイツ、スイス、イタリアとまわるので、ユーレイル3カ国パスを購入するつもりだったのだけれど、よくよく調べてみるとスイスはユーレイルパスでは利用できない登山鉄道が多いらしい。結局ドイツ国内は普通に切符を購入して、スイスパスとイタリアパスのセレクトパスで移動することにした。8時14分のICに乗り込み、Karlsruhe駅でバーゼル行きのICEへ、そしてバーセルでスイス国鉄に乗り換える。ドイツ国鉄の運行時間は正確なイメージがあったが、最初の乗り換え駅であったKarlsruhe駅でバーゼル行きが1時間遅れで到着となったため、インターラーケン・オスト駅までに約5時間かかってしまった。

到着したのは、午後1時30分。ここから今日の宿泊地であるグリンデルワルトまでは登山鉄道のベルナーオーバーラント鉄道で約40分ほど。車窓には、迫力ある山々が迫ってくる。午後3時前にはアイガーの村グリンデルワルトに到着。標高3970メートルのアイガー、4078メートルのシュレックホルン、3701メートルのヴヴェッターホルンが出迎えてくれた。日の入りまでに時間があったので標高1,050mのグリンデルワルトの村からロープウェイで標高2,168mのフィルストの丘にのぼり、2時間ほどハイキングを楽しむ。

ベルナーオーバーラント鉄道(写真左)とヴェンゲンアルプ鉄道の

乗り換え駅でもあるグリンデルワルド駅

フィルストの丘の正面に見える氷河

フランクフルト空港からバスに乗り、1時間ほどでハイデルベルクに到着。上海に続いて2つ目の寄り道。ハイデルベルクは、古城と大学の街。7年ほど前に、夏休みを利用してフランクフルトのブックフェアに来たことがある。その時に立ち寄ったハイデルベルクの街は学生らしい若者たちで賑わっていた。街を歩いたのは夕方の2時間ほどだったのだけど、とても印象がよく、いつかゆっくりと歩いてみたいと思っていたのだ。今日は夏休み中ということもあって、観光客と若者で賑わっていた。ビスマルク広場から東へ延びるハウプト通りを散策。ハイデルベルク城、ハイデルベルク大学、聖霊教会、哲学者の道、カール・テオドール橋などを、一日かけて歩く。暑い。

明日の朝には、ハイデルベルク駅からインターラーケン・オスト駅(スイス)へと列車で向かう。乗り継ぎが上手くいけば約5時間。夕方、ハイデルベルク駅に寄って明朝の列車の時刻を確認する。DB(ドイツ国鉄)のインフォメーション・センターの若いスタッフに念のために予約したほうがいいか、インターラーケン・オストまで何時間かかるのか聞いてみる。「予約しなくても、いつもなら、まぁ大丈夫だね。ところで何時頃出発の予定だい?」と聞く。「朝8時?ちょっと待って」といって、ささっとタイムテーブルをプリントアウトしてくれた。「国境から先、スイスはどうするの?」と聞くので「スイスパスを持っている」と答える。「OK。では8時14分発のICに乗って、途中Karlsruhe駅とBasel駅の2カ所で乗り換えだからね」と添えるのも忘れない。その間、約30秒。ドイツ国鉄の若いスタッフの適切な対応が気持ちよく、一日のいい締めくくりとなった。

上海を発って12時間、さきほどフランクフルト空港に到着しました。ドイツ時間は、15日朝6時。夜明けの空港は、旅情気分が感じられて悪くない。さてフランクフルトからローマまでは、寄り道しながら列車で向かう予定である。さっそく空港からDB(ドイツ国鉄)の列車に乗り換えるためにインフォメーションセンターに立ち寄り、ハイデルベルグに向かうルートを確認すると「バスがいい」と断言される。たしかに、かかる時間はほぼ同じだけど、値段は半額ほどである。あっさりと列車はやめにして、バスで向かうことにする。バスの発着所に行き運行スケジュールを確認すると、直行便は1時間30分に1本しかない。一番早く出発する8時30分発のバスを待つこと数十分。運転手に乗車の意志を伝えると「この便は満員ですよ。しかも予約制だけどあなたの名前は連絡がきてない」といわれてしまう。あくせくしてもしかたないので、次の10時発のバスに予約を入れ、ここでも時間調整。空港内に戻りコーヒーとサンドイッチの朝食を取りながら、1日30分だけ無料で利用できるというフリーWi-Fiサービスを使ってブログを更新しようとしたら、利用するためにはケータイ番号の入力が必要らしくアクセスを諦める。上海の「ス」でも同じくケータイ番号入力が求められた。最近のフリーWi-Fiサービスは、どこも同じなのか。下の写真は、空港内のパン屋。ドイツは、パンやサンドイッチの種類が豊富でいい。

上海浦東空港、22時30分。目の前のソファには、中国人の若いカップルが手荷物を挟んで座っている。男の子は2個目のリンゴをかじりはじめ、女の子は先ほどからケータイで誰かと話をしている。時々交わすふたりの会話の意味はわからないけど、ふたりが見つめ合ったときの笑顔が感じよくて、つい失礼のない程度に眺めてしまう。後ろのソファからは、ツアー旅行に参加しているらしい日本人親子(母娘)の会話が聞こえてくる。これから、上海からフランクフルトへと向かう予定です。出発は、23時55分。まだ1時間30分もここ(搭乗口近くのソファ)で過ごさねばならない。どこへもいくことができないこの時間は不自由なのだけれど、どこにも属さない自由な時間でもあって嫌いではない。

@Shanghai Apple Store.

Interview Note Ga Buji Ni Koukai Sareteite Hotto Shimashita. Kinou Fhujisan-shizuokaKukou Wo Roma Ni Mukete Syuppatu. 2jikan 30hun Hikouki Ni Notte Shanghai de Totyu Gesya. Shanghai Mo Totemo Atui Des. Asita Roma Ni Mukete Syuppatu Simasu. ...Tokorode Romaji(No Tumori)tte Donoyouni Kakeba Yoi No Desitaka? Dandan Wakaranaku Natte Kimashita.

このブログを書いている現在の時刻は8月11日土曜日、22時16分である。男子サッカーは韓国に破れ、女子バレーは勝利して28年ぶりのメダルを獲得したばかり。ブログをごらんいただいている今は8月13日の13時過ぎだと思いますが、それはわたしがブログの更新設定を8月13日午後1時にしたから。いま(8月13日ですね)わたしのいる場所ではブログを更新できないだろうと考えて、先回りしてみました。

なぜそんなややこしいことをしたのか…、それは今日の正午に【

日刊いーしず】の新連載「

インタビューノート」第1回目の記事が公開されているはずであり、それを紹介したかったからです。「

インタビューノート」は、静岡で活躍している方、わたし自身が注目している方に直接お会いしてお話を聞く企画。毎月1回、おひとりの物語を紹介していきます。まぁ、久しぶりに自分が担当することになった連載のアピールです、はい。

第1回目にお話を聞かせていただいたのは、地域情報誌『

たまらん』の編集発行人の

平野斗紀子さん。地元新聞社時代に長く出版に携わり、情報誌の編集責任者のほか、数多くの地域出版を手がけてきた静岡では数少ないプロの編集者です。今回は「

たまらん」の発行にいたった経緯や、静岡の地元の人々にどんな情報を届けようと考えているのか、などについてお話を伺いました。「

インタビューノート」をご覧いただいた後は、ぜひ『

たまらん』も読んでみてください。

ということで、新連載「

インタビューノート」をよろしくお願いします。eしずおか

トップページから記事にたどり着けます。では、再見!

今日は、地域のイベントなどをユーストリームでライブ中継する

eしずおかTVで、

静岡大学夏季オープンキャンパス『農学部説明会』を

中継しました。学内の400名収容できる学生会館が、開会約30分前には高校生たちでほぼ満席に。静岡大学農学部のオープンキャンパスの関心の高さに改めて驚きました。

会場に入場できる学生数は限りがあります。また、遠方であったり、当日予定が会わないなどの理由で参加できなかった高校生やご両親にもオープンキャンパスを体験していただくことが、今回のライブ中継の目的。

約2時間の中継でしたが、同時視聴者数の最大値は

109名、合計視聴者数としては約

2,300名を超える方に、eしずおかTVを通じて静岡大学夏季オープンキャンパス『農学部説明会』をご覧いただきました。この数字は、eしずおかTV開局以来の最大値。静岡大学農学部のみなさんやライブ視聴してくれた高校生に、金メダルを贈りたい気分です。ありがとうございました。

今日のオープンキャンパスの様子はアーカイブとして、いつでも無料でご覧いただけます。

・eしずおかTV「静岡大学夏季オープンキャンパス『農学部説明会』」アーカイブ

→

http://eshizuokatv.eshizuoka.jp/e926992.html

静岡大学農学部はもちろんのこと、幅広く農学に関する興味のある方も、学科の内容、入学試験、卒業後の進路など、大学からの貴重な案内をご覧ください。

eしずおかTVでは8月10日、静岡県立大学国際関係学部のオープンキャンパスを中継します。

Video streaming by Ustream

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今日の連載コラム【日刊いーしず】

・書店営業マンのコラム『一冊入魂』 : 「第1回 本が私たちの手元へ届くまで」

今日は、朝からJOBコンに出席しました。JOBコンは、学生の意見をもとに企画された就職支援イベント。JOBコン実行委員会代表の増田久美さんを中心に、ボランティアで運営されているそうです。「学生と経営者とが触れ合うことで、今後の就職活動、学生生活、そして自分自身の人生を考えるきっかけづくりを応援したい」という増田さんたちの熱意に打たれて、今回わたしも参加させていただきました。

今日お会いした学生さんは、県内大学の3年生、2年生の約50名。直接お話したのは10名ほどでしたが、JOBコンの主旨である「今後の就職活動、学生生活、そして人生を考えるきっかけ」に少しでもお応えできていたのであればうれしいです。

実はいま、大学生の作る情報誌の編集スタッフから「仕事なんかしたくない」という企画の取材依頼もいただいているところ。就活支援と「仕事なんかしたくない」という二つのテーマは一見真逆に見えますが、アプローチが違うだけで、どちらも働くということを真剣に考えているからこその企画。

自分の将来のことを、こんなに真剣に考えて行動している学生のみなさんと接していると、暇をもてあそんで無為な時間を延々と過ごしていた自分の学生生活が恥ずかしくなります。

午後は、ドイツ出身の建築家ミース・ファン・デル・ローエの映画を見る。

"

God is in the details."(神は細部に宿る)とか、“

Less is more.”(より少ないことは、より豊かなこと)などの言葉が有名ですね。わたしは、媒体を創る仕事においてもこのふたつの言葉は当てはまると思っているのですが、それを理解できるようになるには一定の量の仕事を経験してみることが不可欠だったように思います。

学生のみなさんには、答えを急く気持ちをちょっと横に置いておいて、今、自分が本当に興味の惹かれることに時間を優先させてほしい。たとえそれが一見無駄に思えることであってもかまわないと思います。

未来に先回りして、点と点を繋げてみることはできませんからね。急がば回れ、は有効だと思います。

ジージーという音が幻聴ではないかと疑いたくなるほどの蝉時雨の中、県立美術館の裏山を彷徨っていると、こんもりとした芝の丘が目に入ってきた。まるで古墳だな、と眺めていたところ、はたしてその隣に谷田古墳群という看板が。写真ではわかりにくいかもしれないが、手前から奥にかけて左、右、左の順で谷田55・56・54号古墳。古墳と蝉時雨は、あきらかにひとつの世界を作っていた。谷田地区には、いまから1500年ほど前に作られた円墳があちこちに残っている。それにしても暑い一日だった。

昨日は、県立図書館に一日こもってテープ起こし。と言っても、いまでは取材などの録音はICレコーダーやiPhoneなどを使っているので、テープではないのだけれど、それに変わる言葉がみあたらない。なんとか夕方までに原稿を書き上げて、メールで送る。夏休みの図書館は受験生でいっぱいかとおもいきや、試験勉強らしい社会人の多さに驚く。みんな頑張っている。

【お知らせ3つ】

・

womoビューティー静岡・浜松のトップページリニューアル。

エリア検索がしやすくなりました。

womoビューティー静岡 →

http://shizuoka.womo.jp/beauty/

womoビューティー浜松 →

http://hamamatsu.womo.jp/beauty/

・

住宅1棟分の天竜林管柱をプレゼント(「WEB住まいラボ」より)

応募はこちらから →

https://www.sumailab.net/inquiry/enshubazaar/

・

アッバス・キアロスタミ監督の最新作

『ライク・サムワン・イン・ラブ』のジャパンプレミアに

eしずおかブロガーさん10名をご招待!(「eしずおか」より)

応募はこちらから →

http://news.eshizuoka.jp/e929520.html

『ライク・サムワン・イン・ラブ』 ジャパンプレミア 概要

開催日時/平成24年8月17日(金) 19:00~(21:00頃終了予定)

ゲスト/高梨 臨 ほか 上映前に舞台挨拶予定

会場/サールナートホール (静岡市葵区御幸町11-14)

監督:アッバス・キアロスタミ 出演:奥野匡、高梨臨、加瀬亮

2012年/日本、フランス共同製作/109分/配給:ユーロスペース

紅葉山庭園の茶室「静月庵」で山茶(煎茶)をいただいたことが、ずっと前のことに思える。左で点前されているのは平成の売茶翁といわれている静岡市の茶商・葉桐さん。

外の猛暑も、ここでは手も足もでない。

すでにお気づきのことと思いますが、eしずおかブログの

トップページのデザインを、スッキリと涼しげにしてみました。「

日刊いーしずには、どこからアクセスすればたどりつけるのですか?」という問い合せにもお応えして、トップページに「日刊いーしず」最新記事を表示しました。トップページで涼んでいただきながら、ゆっくりと連載コラムをお楽しみください。

eしずおかブログを更新すれば、フェイスブックやTwitterも

自動更新する方法なども紹介していますので、お時間のある時にeしずおかブログを気軽にいじってみてください。

夏の初め、京都に

出かけたときの一枚である。鴨川べりにある料理屋の2階のお座敷。3人の目線は、窓の下を流れる鴨川に注がれている。さわやかな川風を浴びながら歴史に思いを馳せているようにも見えるが、3人の心の中は先ほど注文した京都牛の「牛ひつまぶし膳」を心待ちにしているのであった。

今日から1ヶ月、夏休みをいただきます。

ブログは通常通り更新しますので、気の向いた時にお立ち寄りください。

【

静岡人の二択】では、あなたの

ロンドンオリンピックの盛り上がり度について

投票を受付中です。昨晩のなでしこ戦は、ご覧になりましたか?