東京都西国分寺のカフェ「クルミドコーヒー」店主・影山智明さんの著書『

ゆっくり、いそげ - カフェからはじめる人を手段化しない経済』(影山智明、大和書房)。「クルミドコーヒー」は、こだわりをもったカフェ運営に加えて、「クルミド出版」や地域通貨「ぶんじ」などの活動の拠点にもなっていて、地域に暮らす人たちに支えられている評判のお店(場)。

大学卒業後、コンサルティング会社McKinsey&Companyに勤務し、その後、ベンチャーキャピタルを創業した影山智明さんが、どのような考えのもとでカフェ「クルミドコーヒー」を運営し、さまざまな取り組みを実践しているのか、などに興味を持って読みました。

「ゆっくり、いそげ」は、これからの経済や社会を考えるときの影山智明氏の基本指針。ビジネス(グローバル資本主義)とスロー(降りていく行き方)のあいだで、“ゆっくりいそぐ”「クルミドコーヒー」の実践手法と、背景にある影山さんの考え方を、「特定多数」「贈与論と自由」「支援学と自己決定」「公共」「時間」などのキーワードを使ってわかりやすく整理しています。各章末のコラムを拾い読みするだけでも、それらのエッセンスは伝わるのではないかと思います。

「地域」や「共生」、「幸福」などに興味のある方にはおすすめの一冊。クルミドコーヒーの経済性も含めて、「幸福なローカルの一事例」にとどまらない普遍性、再現可能性を感じました。「不自由な共生」から「自由な孤立へ」そして「自由な共生」へ、という「公」と「共」と「私」の関係性のつくり方は、腑に落ちました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・しずおかオンラインでは、「エンジニア職」「企画営業職」「営業推進スタッフ」等を募集しています。詳しくは、採用サイトをご覧ください。

http://www.esz.co.jp/recruit/index.html

静岡県内の書店員さんと図書館員が選ぶ第6回「

静岡書店大賞」の受賞作の発表会と授賞式に出席しました。今年の静岡書店大賞の小説部門大賞は、伊坂幸太郎氏の『 AX(アックス)』(KADOKAWA)、児童書新作部門の大賞はふくながじゅんぺい氏の『うわのそらいおん』(金の星社)、児童書名作部門大賞はわかやまけん氏の『しろくまちゃんのほっとけーき』(こぐま社)、そして、映像化したい文庫部門大賞は小坂流加氏の『余命10年』…でした。

いずれも、県内の書店員さんや図書館員さんたちが、静岡県民にぜひ読んでほしい一冊として選んだ作品。これから県内書店の店頭で受賞作品が並び始めます。ぜひ、手にとって読んでいただきたいとおもいます。

しずおかオンラインでは、各種観光ガイドブックを編集発行する出版社でもありますが、同時に、静岡県内の書店に本を配本する書店流通事業も行なっています。地元の方に届けたい本や雑誌を作ったのだけれど、書店でも販売したい、という方は、お気軽にお問い合わせください。

しずおかオンラインお問い合わせ窓口

・ http://www.esz.co.jp/contact/

静岡県・愛知県三河エリアで家づくりする人のための情報誌『

家を建てるときに読む本』(静岡県東部版・中部版・西部版、愛知県三河版の4版)が発売になりました。詳しくは「

イエタテスタッフ日記」をご覧ください。

誰もが〝いい家〟に憧れながらも、それをカタチにすることは一筋縄ではいきません。静岡シネ・ギャラリーで上映中の映画「

ル・コルビュジエとアイリーン 追憶のヴィラ」。映画の中で、アイリーン・グレイの建てた海辺のヴィラE.1027に嫉妬するル・コルビュジェの姿に、〝いい家〟を建てることの難しさをあらためて実感します。映画の中の海辺のヴィラは、ル・コルビュジェの建築に比べて、環境と室内の連続性が魅力。その点では、日本の民家との共通性も感じられます。

写真は、この夏出かけた軽井沢にある室生犀星の旧居。昭和6年から、亡くなる前年の昭和36年にかけて、毎夏過ごした家。こちらも環境と室内の連続性…というより、ほとんど環境と一体になっています。母屋(左)と客人を迎えた離れ(右)をつなぐ庭が美しい。この見事な庭を室生犀星が自分で作ったと聞いて驚きました。さすが『

庭をつくる人』という著作のある人の庭、です。

・『

家を建てるときに読む本』(静岡県東部版・中部版・西部版、愛知県三河版)

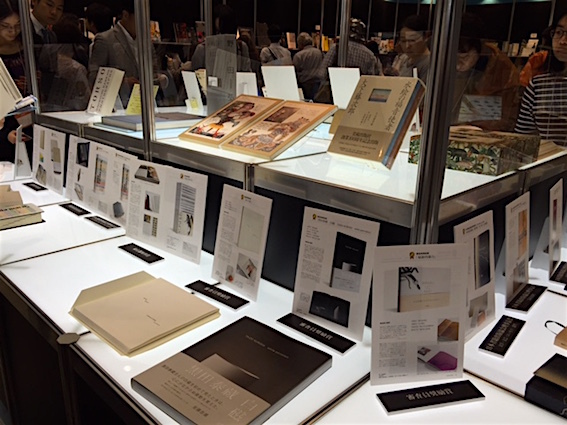

今年で23回目の開催となる東京国際ブックフェアに出かけてきました。東京国際ブックフェアには15年ほど毎年欠かすことなく出かけてきましたが、ここ数年は出版業界の影響を反映して、規模も開催期間も縮小傾向にあります。このイベントには出版社や書店、流通、版権取得など業界関係者の商談の機会提供と、一般読者の来場者には、定価販売が原則の書籍や雑誌の割引販売の、大きく二つの役割がありましたが、ここ数年は後者の色合いが強くなっているように思います。

今年の会場でも「読者」のカードをぶら下げた方が多かったように思います。出版界が、これからの社会に必要とされる姿に変わることができるまでには、もう少し時間がかかると思いますが、新しい本との出会いを求めて会場まで足を運び、熱心に本を選んでいる一人ひとりの読者のためにできることに真摯に取り組み、自らを変革していくことだけが、出版界の生き残る道なのだと思います。

写真は会場内に展示されていた第50回造本コンクールの受賞本コーナー。内容に加えて、その姿も美しい本は、ほかにはない替えられない特別な輝きがあるように思います。

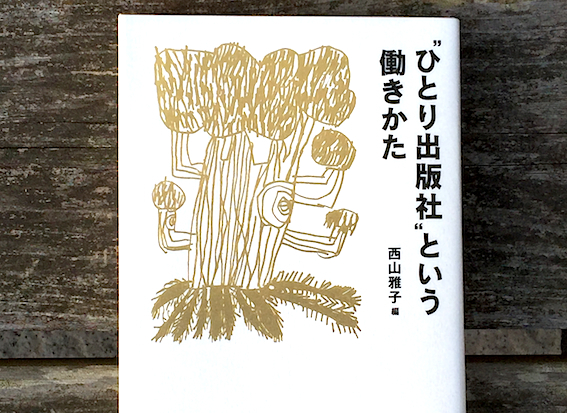

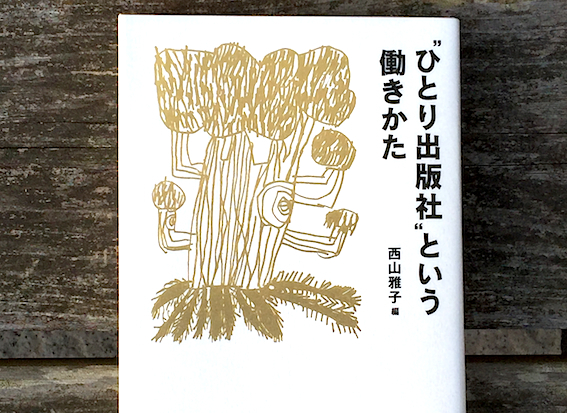

小さい書房、土曜社、里山社、港の人、赤々舎、ミル・ブックス、ゆめある舎、サウダージ・ブックス……、衰退が進む出版業界の中で増えている「ひとり出版社」。自分らしい働き方を実現する“小商い”の一形態としても、注目を集めています。今年7月に発行された『 “ひとり出版社”という働きかた』(西山雅子 編/河出書房新社)では、ひとり、または数人で出版社を立ち上げた個性豊かな10人の、「ひとり出版社」にたどりついた経緯や、仕事の状況、暮らしぶりを、著者である西山雅子さんが取材・執筆しています。

「この先、ひとりで生きていけるだろうか。残りの編集者人生であと何冊、長く遺せる本をつくれるだろうか」。それは、かつて出版社に勤務し、現在はフリーランスとして、これからも本の世界で生きていこうとしている西山さんの、自分自身への問いかけ。今後の自分の働き方として「ひとり出版社」の可能性を確かめたい、という西山さんの思いが伝わってくるインタビューからは、編集、制作、流通、資金繰り…など、彼女自身が知りたいであろう内容に踏み込んでいて、十人十様の「ひとり出版社」のリアルな姿が伝わってきます。

市場が縮小している出版界で「ひとり出版社」という新しい活路が広がりつつある背景には、ネット環境やデザイン、印刷環境のデジタル化などによって、出版への参入障壁が低くなったことに加えて、ネット上のバーチャルな売場と、町の小さな書店に代わって増えている大型書店の広大な売場の登場という、ニッチな商品でも棚が確保しやすくなった小売り現場の変化も見逃せません。一方で、そのような流れに対抗するように、個性的で、魅力的な小さな書店も増加。それら環境の変化に加えて、いい本を世の中に送り出す行為は、結局は人と人との信頼関係、熱意、志が不可欠であり、そこには組織の大も小もない、という受け止め方が市場や出版現場に広がってきたことも一因ではないかと思います。

いまや著者が、自らKindleで電子書籍を制作・販売することもできる時代に、本書で紹介されている出版社はいずれも、プロダクトとして紙の本を作ることにこだわっています。それは取材対象を選んだ西山さんの関心によるものでしょう。そして、西山さんを含めて「ひとり出版社」を立ち上げた人たちに共通して感じられるのは、世の中で一番わからないものとしての人間に対する、純粋で、強い好奇心。

サポーター制という読者会員の会費で運営され、毎日更新されているウェブマガジン「みんなのミシマガジン」。読者の声を制作現場に届ける代わりに印刷会社に紙代と印刷費を無償で提供してもらうことで成立している雑誌『月刊ミシマガジン』。これまでにない新しい出版のカタチを模索し、「“出版”と“継続”は同義語」と語るミシマ社の三島邦宏さんと、「圧倒的にいいものをつくることだけが、自分たちの未来の道筋を支えている」と語る赤々舎の姫野希美さんのインタビューは示唆に富んでいます。市場規模の小さな現代詩の世界に身を起きながら、大小、新旧さまざまな出版社と本を作ってきた谷川俊太郎のスペシャル・インタビューも読み応えあり。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

『womo』11月号を発行しました。

特集は、この冬食べたい「鍋」料理です。

http://womonet.eshizuoka.jp/e1563583.html

静岡県内約230店の書店さんへの本の取次ぎ営業を担当している矢部祐規君が、

朝日新聞静岡版(2月22日付)で紹介されました。

きっかけは、矢部君が

eしずおかで連載中のコラム『

一冊入魂。』。

わたしが紹介すると説得力に欠けますが、

『一冊入魂。』は、静岡県内で売れている本や地元書店さんの生の声を

知ることができる貴重な現場レポートだと思います。

今回は、朝日新聞の記者さんが『

一冊入魂。』を読んで興味をもち、

取材してくれました。

・eしずおか「日刊いーしず」:矢部祐規の『一冊入魂。』

http://solbook.eshizuoka.jp/

2012年7月に楽天が電子書籍端末「コボ」を発売して1年。10月にアマゾン「キンドルストア」がオープンし、3月にはアップルも電子書籍販売をスタートしている。電子書籍が日本でも本格的に離陸して1年が経過したということで、この夏は電子書籍に関する記事を目にする機会が増えた。スマートフォンやタブレット端末の普及も電子書籍の期待を高めている。

個人的には、先週から腰痛に苦しめられたおかげで、AmazonのKindleペーパーホワイトを利用するきっかけができた。ベッドに横になって読むことしかできない腰痛持ちにとって、片手で持てるうえに、ページめくりまで指1本でできる電子書籍端末は、なかなか使い勝手がよい。もうひとつの発見は、部屋の明かりを消していてもライト内蔵のおかげではっきりと読めること。暗い中で本を読むことは、心理的に若干抵抗があるものの、e-inkの文字も見やすく機能的にはなんら問題ない。

写真は、Kindleストアからダウンロードした夏目漱石の「

私の個人主義」。青空文庫版で0円というのもうれしい。最近の記事では、電子書籍ストアについては、町の書店に比べて品揃えが物足りない、という声が多いらしい。たしかにKindleストアの棚もランキング中心で、棚を眺める楽しさは、いまのところまったく感じられないが、青空文庫の本を簡単にダウンロードできて読めるというだけでもありがたい。来週は数日でかける予定があるが、今回はKindleペーパーホワイト1つもって出かけてみようと思う。

追伸

Kindleストアの青空文庫をいろいろと探しまわり、夏目漱石や北大路魯山人、寺田寅彦、幸田露伴など十数冊の本をダウンロードさせていただいた。一仕事終えて夕刊を開いてみると「青空文庫の世話人 富田倫生さん死去」(8月17日朝日新聞夕刊)という記事が目に飛び込んできた。ご本人のことはほとんど知りませんが、富田さんも世の中を変えた一人だと思います。ご冥福をお祈りします。

電子書籍を読んだり、購入したりしたことのある人は、静岡ではどの程度いるのだろう?

「いまだから話せるけど、一時期、ケータイ小説にはまってました」

という人も少なからずいるのかもしれませんが、それはまた別の話。

実際、わたしの周りで「Kindle」や「kobo」で読書を楽しんでいるという人は、

かなりの少数派。一方で、電子書籍専用端末は持っていないけど、

アプリを使ってiPhoneやiPadで読んでいる人は、少しずつ増えている気がする。

あくまで、個人的な感覚でしかないのですが。

昨日は、Amazonキンドルコンテンツ事業部の方に

Kindle ダイレクトパブリッシング(KDP)の現状について、

それからEPUBとKindle形式で電子雑誌を作っている編集者、

そして自身の作品を自らKDP(Kindle ダイレクト パブリッシング)で

直販している漫画家の話を聞いてきた。

Kindleで出版する方法は、『日刊いーしず』のコラムで試すことができそうなので

著者のみなさんに協力していただいて、ぜひ実現してみたい。

印刷出版については、少部数ではなく1部から出版する

プリント・オン・デマンドに可能性を感じた。

ポイントは、少部数ではなく1部、という点。

つまり在庫ゼロ、返品ゼロの出版である。

ベースとなる考えは、電子を“主”、印刷が“従”に、

そして、発注は“出版社”ではなく、“読者”にシフトすること。

本の世界も顧客(読者)中心に考えることで、新しい可能性が広がりそうである。

・『電子書籍スタートガイド』(【日刊いーしず】)大石直也

http://digitalbook.eshizuoka.jp/e923877.html

・しずおかオンラインの電子書籍

http://www.esz.co.jp/public/index.html

昨日は、牡羊座の社員の誕生日会。鷹匠の

欧和食堂 Caravin(キャラバン)で開催しました。今年はアイアーキテクトの新人・大保君が初参加。浜松からはビューティーチームの宇田さん、流通の荒木さんもかけつけてくれ、賑やかな誕生日会となりました。みなさん、あらためて誕生日おめでとう。ラム酒の効いたチョコレートケーキもおいしかったなぁ。

集英社の季刊誌「kotoba」の春号で「本屋に行こう」特集を組んでいる。川本三郎や池澤夏樹の書店論、岡崎武志や坪内祐三、福岡伸一の理想の書棚などの話は、プライベートな書斎を覗き見しているような気分にさせてくれる。おもしろい。同じ時期、玄光社からは「KYOTO図書館紀行」という、京都にある図書館を厳選して紹介するガイドブックが発行された。ガイドブックが必要なほどの数の個性的な図書館があるのかと思ったが、京都には、国際マンガミュージアムをはじめ、京都芸術センター図書室、ゲーテ・インスティトゥート・ヴィラ鴨川図書館、京都御苑森の文庫、京都精華大学情報館など、魅力的な施設があるのですね。次回京都に行く時には、図書館も候補に入れておこう。

しずおかオンラインでは、出版だけでなく書店への配本業務も自社で行っている。書店営業の矢部君が、書店を歩く面白さや静岡県内の書店の現場をレポートしてくれているので、ぜひご覧ください。

(矢部君のコラム「一冊入魂」【日刊いーしず】)

そんな中で今一番注目されている図書館といえば、佐賀県の

武雄図書館でしょう。「TSUTAYA」が指定管理者となってリニューアルした話題の「TSUTAYA」図書館である。「世界で最も美しい書店20」の中に、日本で唯一選ばれた代官山蔦屋書店のノウハウが、店作り…ではなくて、図書館運営の随所に活かされているという。365日朝9時から夜9時まで開館。もちろんスターバックスがあり、入口では雑誌が平台に並び(販売コーナー)、DVD4万5千枚、CD3万枚がレンタルできる。4月1日の開館から14日間の来場者数は、5万4千人(16日付朝日新聞)だそうである。

wikiによれば武雄市の人口は5万人(赤ちゃんも含めて)なので、この数は驚くべき数字ですね。Tカードも利用でき、もちろんポイントもつく。はたして来場者は図書館に行こうとしているのか、「TSUTAYA」に行こうとしているのか、出口調査をしてみたいところである。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【静岡人の二択】家の緑茶、茶葉はどうしてる?

投票はこちらから ↓ ↓

将棋の第71期名人戦7番勝負・第1局は、森内俊之名人が挑戦者の羽生善治3冠を破り、先勝した(

昨年静岡市で開催された名人戦前夜祭の報告はこちら)。webマガジン「

ケイクス」では、名人戦に会わせて2本の連載が始まった。ひとつは「観る将棋ファン」を自認する梅田望夫氏と加藤貞顕編集長の 将棋対談。加藤氏は今回の名人戦を控え室で観戦し、観戦記を朝日新聞に書くことになっている。もうひとつは、将棋棋士・加藤一二三九段による羽生善治論。第1回目は「

私がなぜ今、『羽生善治論』を書いたか」である。どちらも、今回の名人戦を一層楽しめる好企画である。

「ケイクス」というwebマガジン(

「cakes (ケイクス)その1」にも書きました)は、ユーザーごとに可変するインターフェイスが特徴的だが、それに加えて企画そのものに今、勢いがある。編集者・岡田育さんの「

ハジの多い人生」は、ぼくのお気に入り。佐藤和歌子さんの「

晩酌歳時記」については、彼女の魅力が上手く発揮できていない点で大いに不満であるが…。今後の展開に期待したい。

書き下ろしに加えて、提携する雑誌記事の転載も多いけど、ユーザーとしてはコンテンツが充実していることは悪くないし、一般紙の記事はやはりよく書けているものが多い。有料記事を読むには、150円(週)かかるので、それが安いか、高いかは人によると思う。週刊の漫画本か、月刊紙から切り替えたと思えば、まあ許容範囲かな。まだ成功事例の少ないwebマガジンの可能性を拓く試みとして「ケイクス」は、しばらく目が離せない。

名人戦第2局は、今月23、24日に静岡県富士市で行われる。こちらも、もちろん注目なのだ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●4/19開催☆「センチュリー静岡×womo プレミアム合コン」

女性は完売しました。男性チケットは若干数あり!

S「わ~お~、海野君。元気そうだね。最近はどんな本作ってるの?」

U「womo(ウーモ)というフリーマガジンや…」

S「そっか~。海野(うんの)君だからウーモか〜」

U(それ、全然違うけど…)

今日は東京・神保町で開催された「NPO本の学校」へ。博報堂ケトルの嶋浩一郎氏とブックコーディネーターの内沼晋太郎氏が共同で下北沢に立ち上げた街の本屋「B&B」について学ぶ。2012年7月のオープンからこれまでの取り組みと、その結果としての本の販売実績、経営状況などを聞いてきた。テーマは「下北沢『B&B』が目指す新しい“街の本屋”のかたち」。

「B&B」とは、Books & Beerの略。嶋氏と内沼氏のふたりが「お客として本屋に求めることを全部やろう」という姿勢のもと、オープン以来、毎日お店で開催しているイベントや、ビールを飲みながら本が選べたり、「文脈棚」の考え方に基づいた品揃えなど、既存書店の概念にはない新鮮な取り組みは着実に実績を上げている。一方で、『B&B』は都内に新規参入した書店(チェーン店の開業は除く)としては5、6年ぶりだったという。それだけ現在は、書店経営が難しい時代。そんな中で

「新しい“街の本屋”のかたち」を創造し、継続できる本屋のロールモデルとなる…ことがふたりの目標。『B&B』のノウハウは今後も公開していくということなので、彼らを参考にして新しい“街の本屋”を始める若者が続いてほしいもの。

あまり知られていないが、しずおかオンラインでは雑誌や書籍を書店に配本する流通事業も行っていて、街の本屋さんとのつきあいも多い。静岡県内の書店さん事情は、弊社書店営業担当矢部君のコラム『

一冊入魂。』に詳しいので、ぜひご覧いただきたい。

→【日刊いーしず】書店営業マンのコラム『一冊入魂。』

http://solbook.eshizuoka.jp

「NPO本の学校」の前に、下北沢の『B&B』書店を見学。下北沢では、デザイナーRolling阪本氏と文化計画の志澤社長と久しぶりにお会いして、しずおかオンラインが明日20周年を迎えることを報告する。この二人に支えられて静岡で出版社を起こすことができたのだ。上の会話は、久しぶりに会ったデザイナーRolling阪本氏とのあいさつ。そうそう、この感じ。志澤さんは23日(土)に新刊が出版されるということで、本の制作過程の話や今、志澤さんが関心のあることを聞く。こちらも、そうそう、この感じ。短い時間でしたが、ふたりに直接報告できたことと、久しぶりに懐かしい時間を過ごすことができて、いい一日となった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【お願い】eしずおかをご利用の皆さまへ

みなさまが「eしずおかブログ」を利用する中で感じた、

「ブログを始めてこれが変わった」「こんな良いことがあった」

というエピソードを教えてください。

▼アンケートの回答はこちらから

↓ ↓ ↓

http://goo.gl/ULbbI (所要時間:5分程度)

終日、家の片付けと書棚の整理。夜、久しぶりにミワカフェに。

年末のご挨拶。シャーマン三輪さんも元気そうでなにより。

今年は富士宮やきそばランチ旗のプロジェクトが動き始めて忙しかったとのこと。

その様子はYouTubeにもアップされているので、よかったらご覧ください。

・こちら →

http://youtu.be/adk6IxR4huQ

帰りがけにシャーマン三輪さんに「

ブレードランナー」(ディレクターズカット版)の

DVDを借りる。「

ブレードランナー」は何度も見ているけど、

そのたびに何かしら発見があって、少しも飽きない。

家に帰って、先日届いたAmazonのキンドルの初期設定をする。

すでに充電されているうえに、めんどくさいユーザー登録をしなくても

画面左上に自分の名前が表示されている。いよいよ、本を選ぶ画面だ。

「Kindle本 最大81%OFF」という表示に続いて初Kindleでレコメンドされた最初の本が

フィリップ・K・ディックのSF小説『

アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』。

…あれあれ、これって映画「

ブレードランナー」の原作ではないか。

ぼくがミワカフェを後にしたあと、シャーマン三輪さんがAmazonに通報したとも思えない。

それとも、クリスマスになると日本人に「

ブレードランナー」を

見たり読んだりする習慣でも生まれたのか?

でも、こんなことで驚いたりはしない、というか驚けなくなった。

振り返ってみれば、そんな2012年である。

正月は、キンドルで『

アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』を読んでみよう。

最後のページまでたどり着くことができれば、初めて読み切った電子書籍として

記念すべき一冊になるはずである。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・【静岡人の二択】年賀状は、やはりハガキで受け取りたい。

http://www2.eshizuoka.jp/survey_result.php?id=116

「お届け予定日は、2013年1月6日」とAmazonから伝えられていたキンドルPaperwhite3Gが、昨日突然やってきた。まるでクリスマス・プレゼントでもあるかのようなタイミング。

「世界で最も先進的な電子書籍リーダー:高解像度、高コントラストのタッチスクリーンに内蔵型ライトと8週間使える超長寿命バッテリー」とあるように、キンドルPaperwhiteは E Ink を使った電子ブックリーダーであって、iPad のような汎用型タブレット端末ではない。タブレット端末と聞くと、大きさこそ違っても機能はみな同じ?と思いがちですが、電子ブックリーダーは言葉の通り、電子書籍を読むための専用端末である。その違いについては「

電子書籍を考える」で大石直也さんが、わかりやすく答えてくれている。

E Ink のモノクロ・グレイスケールの画面は、解像度 (212ppi) のシックで美しい画面が特徴。充電することなく8週間も使える超長寿命という点も心強い。しかも、1000冊以上の書籍を入れて213g、文庫本一冊の重さである。まぁ、まだ一冊も入っていないが、それでも213gなのだが…。

コストパフォーマンスを追求するなら楽天の電子書籍専用端末「kobo glo」と同じ価格帯のKindle PaperwhiteのWi-Fi版もある。…が、3G版であればWi-Fi環境がない場所でも、携帯電話会社の3Gネットワークで、いつでも本が入手できるのだ。しかも、3G回線の使用料が無料という点が懐にやさしい。

「キンドルって何?」「電子書籍の何がいいの?」と思われた方は、【日刊いーしず】の「

電子書籍スタートガイド」を読んでいただければ、その答えを見つけることができるはず…です。

・「電子書籍スタートガイド」(【日刊いーしず】大石直也)

http://digitalbook.eshizuoka.jp/e923877.html

・「電子書籍を考える」(「インタビュー・ノート」海野尚史)

http://interview.eshizuoka.jp/e968562.html

電子書籍の流通について調べていたら、電子書籍が紙の本や音楽CDなどの著作物を対象とした再販売価格維持制度の対象外の理由として、「…制度は独占禁止法の規定上「物」を対象としているのに対し、ネットワークを通じて配信される電子書籍は「物」ではなく情報として流通する」と説明されていた。「物」である紙の本は委託販売なので、在庫リスクは出版社側にあり、価格も出版社が決定権を持っている。一方電子書籍は卸売販売が主流のため在庫リスクが小売側にあり(委託販売であっても電子データなので出版社側に在庫リスクはない)、価格決定権は小売側(電子書籍ストア)にある。つまりリスクを取る者が価格を決める権利をもつと考えると、いたってシンプルでわかりやすいのだ。

なるほどと思っていたところ、昨日、文芸エージェントの大原ケイさんがブログ『

本とマンハッタン』に「

本の値段は誰がどうやって決めるべきなんだろう?—Who should determine the price of a book?」という記事をアップしていた。『ハエの作り方』という本に2億円の値段がついた米国キンドルのトンデモ事件にも触れている。小原さんの投稿は、いつもタイムリーなうえにわかりすく勉強になります。

駿府城内で作られた駿河版銅活字の字面。寸法は深さ12.4ミリ、幅16.5ミリ、高さ17.7ミリ。

静岡市クリエーター支援センター

駿府城内で作られた駿河版銅活字の字面。寸法は深さ12.4ミリ、幅16.5ミリ、高さ17.7ミリ。

静岡市クリエーター支援センターで行われた「

徳川家康と駿河版銅板活字」の講演を聴きに行ってきた。「駿河版銅板活字」というものがあったらしいということは知っていましたが、きちんと話を聞くのは今回が初めて。「駿河版銅板活字」は、徳川家康が駿府城内でも鋳造(最初は京都円光寺で鋳造し、2.3回目が駿府城)させた銅活字で、約11万個も作成したのだそうだ。

26文字の組み合わせで表現できるアルファベットと違い、日本語は漢字、かな文字など膨大な数が必要なわけだけど、それにしても11万個とはすごい。今これを書いているPCの中にも、それほどの数のフォントは積んでいない。当時の出版事業がどれほどお金と時間のかかるものだったのかは、ぼくらの想像を大きく超える一大事業だったことは間違いない。それにしても11万字の文字を書き分けた(読めた)ことに驚く。

この「駿河版銅板活字」を使って印刷・出版された本は、1615年の『

大蔵一覧集』(125部)と1616年に『

群書治要』(47巻、約100部)の2種類のみ。「武」による支配ではなく「文」による平和国家づくりを目指した家康が亡くなった影響が大きい。講師を務めた印刷博物館学芸員の緒方宏大さんのお話は、当時、家康だけが出版に意欲をもっていたわけではなく、御陽成天皇や豊臣秀頼、直江兼続などとの間で出版による権力争いがあったという話や江戸時代の印刷文化など、とても興味深い内容でした。

写真下左は、京都で流行っていた服装や化粧などを紹介したファッションガイド『

都風俗化粧伝』(1813年)、右は人気の料亭の料理を紹介したグルメ本『

料理通』(1822年)。それから吉原の街歩きガイドが流行るなど、いまも昔も庶民の関心毎は変わりませんね。

それにしても弊社事務所の隣の駿府城公園の中で、家康が鉛活字を鋳造させていたとは…。

9月11日にローンチされたデジタルコンテンツのための配信プラットフォーム「

cakes(ケイクス)」。【

日刊いーしず】の連載コラム「

電子書籍スタートガイド」の中で大石直哉さんも触れていますが、デジタルコンテンツの配信、共有の方法についてはさまざまな方法があり、各社試行錯誤のまっただ中。そんな状況の中で登場したcakes(ケイクス)は、電子書籍プラットフォームのカタチとマネタイズの方向性を示すものとしてちょっと注目なのだ。(

「cakesその2」はこちら)

cakes(ケイクス)を立ち上げたのが、紙でも電子書籍でもベストセラーとなった『

もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの「マネジメント」を読んだら』(岩崎夏海著/ダイヤモンド社)で知られる編集者加藤貞顕氏ということも気になる理由のひとつである。それに、ロゴとマークもユーモアがあってかわいいし、サイトデザインもすっきり洗練されている。有料コンテンツは1週間150円の設定ですが、無料コンテンツもなかなか充実しているのだ。

URL「cakes.mu」の「

mu」というドメインが不思議と目についたので調べてみたところ、モーリシャスなのだそうな。「mu」というドメインを選んだ意図はなんなのだろう。いずれにしてもcakes(ケイクス)からは、細部までこだわって作り込んでいる運営者の心意気が感じられるなあ。

「

あれから一年が経ちますね。昨日ロスからサンタバーバラまでセーリングしました」と、昨年の夏、サンタバーバラのアムトラック駅で出会ったロサンゼルス在住のKさんから写真を添えて夏の便りが届いた。上の写真がスペイン風の駅舎のサンタバーバラ駅。下の写真は、駅に到着したアムトラック。Kさんはヨットに乗って太平洋をロサンゼルスからサンタバーバラまで行き、帰路アムトラックでロスへと帰る。

「

こちら(米国)にきて30年以上になりますが、アムトラックに乗るのは今日が2回目。どうやって乗るのでしょうね…」と話していたことが懐かしい。「松崎で会いましょう」と言って別れたKさんとは、その後松崎ではなく静岡市で再会し、約束を果たすことができました。駿府城公園の紅葉山庭園を案内したこともいい思い出である。

いま、大井川鐵道とその沿線を紹介する

大井川鐵道電子ブック(iPad版)の改訂版の制作を進めていて、昨日は進捗状況を確認。8月上旬には、iPhoneとNew iPadに対応した新バーションの「

大井川鐵道電子ブック」を公開できそうです。

夏は、鉄道の旅がいい。「

大井川鐵道電子ブック」があれば、手のひらのなかで、いつでもSL奥大井の旅に出かけられます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

eしずおか連載コラム【日刊いーしず】

・本原玲子さん『いつだって、旅の途中。』第1回「ベルギー・オランダ、ビールの旅」

・鈴木愛さん『静岡B級グルメ』:

第1回「富士宮やきそば」

・鈴木愛さん『静岡新“十”不思議』:

第1話「富士かぐや姫伝説」

・中島遥香さん映画コラム『シシシシシネマルシェ』:

第1回「映画ファウスト」

・大石直哉さん『電子書籍スタートガイド』:

第1回 「本の価値から電子書籍を想像する」

・山本ひとみさん『エクラタンな日々』:

第1回「『エクラタン』のはじまり」

・平野斗紀子さん『「たまらん」編集余話』:

第1回 天空の里で地域学を考える

出版という仕事柄、書店の動向や売れ筋などは気になるもの。同じ本でも、静岡市と浜松市では販売部数は変わりますし、さらに書店毎にも当然売れ行きは違う。特集で取り上げられている地域では、部数も伸びる。同じ市内でも、周辺に転勤族がたくさん住んでいる書店では、ビジネス書が売れる傾向があるとか。大学の近くでは…。

米アマゾンが発表した「Top 20 Most Well-Read Cities」ー

本をよく読んでいる都市トップ20なるものを文芸エージェントの小原ケイさんがブログ「

本とマンハッタンーBooks & The City」にわかりやすく解説している。

「

その町の人が本をたくさん読んでいるそのわけは?」と題された投稿記事は「

意地悪なニューヨーカーの見立てです。炎上覚悟」と締められているが、その街の特徴と結びつけながら、ユーモアを交えて洞察力のある見立てをしている。

7月から「

eしずおかブログ」でスタートさせようとしているコラム企画の一つに、書店営業スタッフによる静岡県内の書店紹介レポートがある。身近な書店の個性的な書店員さんの取材や、売れ筋、書棚紹介などを報告していただく予定。静岡市や浜松市だけでなく、藤枝市や掛川、富士市の書店ではどんな本や雑誌がうれているのか…、などいまから書店レポートが待ち遠しい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

eしずおかブログ“ほぼ100人”アンケート【静岡人の2択】の第6問目は

「東京スカイツリーの展望台、登りたい?」→投票は

コチラ!

夕方、商品開発の仕事をしている知り合いから「

電子書籍を作りたいんだけど…」と連絡をいただいた。

電子書籍といっても、印刷物と同じテキストをPCやiPadなどのタブレットPCなどのデジタルデバイスで読むことを目的としたものから、音声や動画コンテンツも視聴できるもの、リンクを埋め込んであるもの、最近ではFacebookやTwitterとも連動して、

ソーシャルリーディングできるものまで、様々なカタチの電子書籍が生まれている。

しずおかオンラインでも、iPadアプリとして『

大井川鐵道電子ブック』をリリース。車窓からの風景写真だけでなく、大井川鐵道を走るSL姿の映像や汽笛が聴こえてくる。写真をタッチすると白煙を上げながらSLが走り出す場面には、ちょっと感動しますよ。よかったら、試しに

ポチっとしていただきたい(笑)。

『

womo』や『

ジモトリップ』などのガイドブックも出版と同時に電子書籍化して、PCやタブレット、スマートフォンなどで誌面と同じ情報を閲覧できるようにしています。

とはいえ、現時点でのタブレットPCの普及率は高いとはいえません。電子書籍を閲覧するデバイスとしては、スマートフォンが先行。しずおかオンラインでも、スマートフォン対応を強化していく予定です。

先の「電子書籍を作りたいんだけど…」という話は、書籍や雑誌ではなく教材の電子化についての相談でした。映像や音声を効果的に活用できる電子書籍と教材の相性は、とてもいい。さらに先生と生徒、生徒と生徒が互いの意見を共有できることも電子書籍ならではの利点です。

電子書籍化については教材やマニュアル、カタログ等の、利用目的のはっきりしたコンテンツから浸透していくと思います。漫画などの一部コンテンツを除けば。

しずおかオンラインでも、さまざなまコンテンツの電子書籍化支援をサービスとして行っています、お気軽にお問い合わせください。今日はしっかりPRさせていただきました(笑)。

・しずおかオンラインの電子書籍 ↓ ↓

http://www.esz.co.jp/public/index.html