『迷ったことは、やってみる』

毎年年始めには

「今年も新しいことにチャレンジしよう」

「いろんなことを見たり、出かけたりしたい」

と思います。

しかし、いざそのような機会に遭遇すると、

初めてのことに一歩踏みだすことにたいして

面倒に感じたり、勇気が必要だったりします。

いろいろな理由をつけて、やろうとしない自分を

正当化してしまうわけですね。

一方では、そんないい訳を考えている自分や、

やらずに後で後悔している自分を

「もっといやだな」と思う気持ちもあって、

いつの頃からか決めた自分のルールが

「迷ったことはやってみる」です。

そこでいくら悩んでも、やってみなければ、

行ってみなければ、食べてみなければ、

何も変わらないと気づいたからです。

悩む時間ももったいないですし。

日曜日は、たまたまチケットが手に入ったので

東京の国立劇場に歌舞伎を観に行ってきました。

以前であれば、行かない理由を探して断っていたかもしれません。

天気予報によれば、

東京は雪が降っているし、

新幹線は遅れているようだし、

歌舞伎のことはよく知らないし…

でも、こんなときこそ

「迷ったことはやってみる」ルールに身をまかすのが賢明、

次に歌舞伎を観る機会がいつくるかもわかりませんし。

演目は「曽我梅菊念力弦(そがきょうだいおもいのはりゆみ)」

作は四世鶴屋南北、主な出演者は、尾上菊五郎、尾上松緑、中村富十郎ほか。

正直言って粗筋もなにもわかりませんでしたので、

パンフレットを買って、イヤホンガイドを借りて準備は万全に。

舞台を観ながら、イヤホンガイドの解説に耳を傾け、

パンフレットで粗筋を追って、という大変に忙しい観劇でした。

内容を理解できていたかどうかは大変に怪しいものですが、

4時間はあっという間に過ぎ、自分なりにはとても楽しく

「やっぱり、来てよかった」と思える経験でした。

今回は、国立劇場も初体験。

今年も「迷ったことはやってみる」ルールで、

ひとつでも多くの初めての体験をしたいと思います。

「迷ったことはやってみる」ルール、

みなさんにもお薦めです。

デザインに惹かれて知らないミュージシャンのCDを買ってしまう

「ジャケ買い」(デザインがいいのだから、きっと楽曲も

いいにちがいないと勝手に期待するわけです)をするように、

本の装丁デザインに惹かれて「装丁買い」をしてしまうことがあります。

和田誠や平野甲賀あたりが手がけた本、

最近ではなぜか「みすず書房」のシンプルで説得力のある明朝体

にも手が伸びてしまうのですが、

これまでの「装丁買い」暦のなかでもかなり高確率で手を出して

しまった出版社のひとつに「パロル舎」があります。

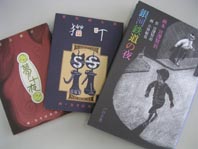

左から、夏目漱石の「夢十夜」、萩原朔太郎の「猫町」、宮澤賢治の「銀河鉄道の夜」

理由は単純。

「パロル舎」の本はどれも表紙の画がなんとも

不思議な魅力をもっていること、

表紙カバーや本文の紙の質感と色遣がいいこと、

本文中の挿絵も多く、

読むというより見て楽しめるように編集されてること。

わたしが気に入って十数冊も買ってしまった

画本宮澤賢治シリーズを描いているイラストレーターは、

小林敏也氏。

不思議な時空間に紛れ込んでしまったような独特のイラストが魅力です。

小林氏がたまたま焼津市出身ということで、

勝手に親近感を抱いたりもしています。

小林作品をはじめ「パロル舎」の素敵な本のフェアを

今週から静岡谷島屋呉服町本店で開催しています。

興味のある方はぜひ足を運んでみてください。

ちなみに「ジャケ買い」が楽曲を聞かないで

買うリスクがつきまとうのに対して、

本は中身を立ち読みできるのでリスクがないと

思われる方もいるかもしれませんが、

こと「パロル舎」の本に関していえば、

すでに文庫などで持っている本を

もう一冊買ってしまうというリスクがつきまとうわけです。

あなたも気をつけてください。

週末は、womoブログ「ぼのぼのベルリン日和。」を書いている

河村えりさんがわが家に遊びにきました。

「ぼのぼのベルリン日和。」はこちら

↓

http://www.blog.womo.jp/cafekawamura/

今年ワールドカップ開催国となっている

ドイツ・ベルリンでの生活をユーモアたっぷりに公開しています。

河村さんとは昨年10月にはこちらがベルリンに行ったときに

観光ガイドよろしくいろいろ連れ回して、

お世話になったのですが

あれからもう2ヵ月経ったかと思うと、早いものです。

わが家特製のおでんをつつきながら、

河村さんの近況を聞く。

年に1回という帰国中もなかなか忙しそう。

ベルリン滞在も今年で6年目になるということで

これから先の計画もいろいろ考えている様子。

前途に不安を抱きつつも可能性を求めて

一歩一歩前に踏みだそうとしている人の話は

本人は気づかないかもしれないけれど

相手の「やる気」に火を灯してくれる。

まずは河村さんの今回の帰国の目的のひとつでもあった

用件の結果が「吉」と出るように祈りつつ

こちらも新しい一歩を踏みださなくては。

週末3連休は、長野県白樺湖近くの車山高原スキー場に行って来ました。

最近は暖冬続きだったこと、道路事情も良くなったことなどから

斑尾や志賀高原まで足を伸ばすことが多かったのですが、

今年は大雪が続いていることもあって

静岡県からは近場の蓼科・白樺湖エリアにしました。

車山高原スキー場は3日間とも晴天が続き、積雪量も充分。

久しぶりにリフト待ちの光景が見られるほど

ゲレンデはにぎわっていました。

これからスキー・スノーボードの計画を立てる方には

弊社発行の「K-MIXスキー・スノーボードマガジン2006年版」が

リフト券割引などのクーポンブック付きでおすすめです。

http://www.womo.jp/modules/womo/index.html

県内書店・コンビニエンスストアで販売中ですので

ぜひご利用ください

お正月に映画「モンドヴィーノ」を観てきました。

映画とはいっても、ワイン生産者や醸造コンサルタント、

ワイン評論家などのインタビューで構成されたドキュメンタリー。

今日本は第6次ワインブームらしいのですが、

この時期に公開ということは、ますますワイン好きに誤解と偏見と

新しい“のうがき”を与えることになるのではといらぬ心配もしましたが、

映画はいたって硬派でまじめな内容でした。

インタビューは、世界のワインの評価に絶大な影響力をもつ

ワイン評論家ロバート・パーカー&醸造コンサルタントのミシェル・ロランと

地味=テロワール派のワイン生産者を交互に登場させ、

それぞれのワイン作りに対する考え方や醸造法を比較しながら紹介。

すぐに飲みたがる消費者にあわせて味と醸造法を積極的に“カイゼン”する

前者とワインをその土地と文化から切り離せないものとしてとらえ、

10年後20年後に味のピークを迎えるワイン作りにこだわる後者を

グローバル VS ローカル

進歩派(ハイテク) VS 伝統派(ローテク)

ファストフード VS スローフード

などのわかりやすい二元論で語りたくなってしまいますが

ワインの多様性を考えるとそんな単純なことではないことはあきらかです。

ワイン評論家による100点満点法のスコアリングに一喜一憂するのも

名の知れたラベルに心が動かされるのも、

私たちが自分の舌に自信がないことの裏返し。

何ごとも質が問われる時代であればこそ、まずは消費者である私たち自身が

モノを見る目を養い、味わう舌を肥やすことが大切なのではないでしょうか。

一人ひとり好みが違うことが自然なことですし、

多様な価値感が共存できることが文化の豊かさでもあります。

ちなみに映画の中で私が「これ、飲みたい!」と思ったワインは

「オルネイア」でも「オーパス ワン」でも

「シャトームートン ロートシルト」でもなく

アルゼンチンのトロンボン村のインディオ、

アントニオ・カベサスおじさんがわずか1haの小さなブドウ畑で

造っている名もないワインでした。

取材者がカベサスおじさんのワインを口に含んだ時の

思わず地が出てしまったと思われる幸せな表情がとても印象的でした。

新年明けましておめでとうございます。

今年は、しずおかオンラインの新たなる始まりの年と位置付けております。

静岡初の出版企画や「womo」リニューアル1周年記念イベントなども

実現したいと考えております。

静岡県に暮らすみなさまとともに素晴らしい1年にできるよう

全社をあげて取り組んでいきますので、

引き続きご支援のほどよろしくお願い申し上げます。