〈SPAC社会講座2006〉

アメリカをめぐる七つの

シンポジウム&レクチャー

昨日に続き昼から日本平へ。

日本平の舞台芸術公園で開催されている

〈SPAC社会講座2006〉

アメリカをめぐる七つの

シンポジウム&レクチャーの3回目。

今日のテーマは

「アメリカン・ポップカルチャーと〈日本の現代美術〉」

天気が良かったので会場まで自転車で向かう。

会場の同公園内の「楕円堂」と

屋外ホールの「有度」を勘違いして

サングラスをかけて行く。

「楕円堂」は「有度」から少し坂を下った

緑に囲まれた屋内ホールで

1階から階段を3周ほど降りた地下にあり、

しかも床板も壁も真っ黒に塗られてかなり暗い。

そんな暗闇の中で黒いサングラスをかけ、

かなり間抜けな格好に。

しかし、建物としての「楕円堂」は

客席と舞台が一体となって美しい。

開場までの待合いの場所となる1階には

富士山が望める畳敷きのラウンジがあり、

富士山は霞んでいましたが

ガラス越しに新緑が眩しい有度山がよく見える。

・ ・ ・

今日の講師は、日本を代表する現代アーチスト

村上隆の事務所「カイカイキキ」に所属する

青島千穂、タカノ綾、坂知夏という

女性アーチスト3名と

進行役の美術評論家松井みどり氏の4名。

3名の作品をスライド上映しながら

彼女たちの作品を通じて

日本の現代美術の現状を読みとっていくという構成。

興味深かったのは

作品を作ったアーチスト自身が

自分の作品の主題や背景、

それを見る側に伝えたいことを

客観的に語る言葉を持ち合わせていないように

感じられたこと。

作品について解説を求められると

「作品を作った頃たまたま興味のあった

コトをモチーフにした」

「渋谷パルコで個展をやることになったので

パルコの周辺の街並みを描いた」

「象が好きだから…」

「 ・・・ 」

それでは観客の疑問は解決しない。

「なぜ、その時その事象に興味があったのか」

「なぜ、数多くの中からそれを選んだのか」

「なぜ、象が好きなのか」

「 ??? 」

3名から伝わってくるのは、

「理由なんてないだけど…」

「意味って必要なの?」

「作品は、作品でしかない」

といいたげな雰囲気。

それはいいとか悪いとかではなく

モノを創造する動機が、

(コンセプト主導であったり

制度や体制の批判が動機となりえた)

過去の作家たちと変わってきている、

と考えた方が無理が無い。

講座は、彼女たちに替わって松井みどり氏が

作品を翻訳しながら観客に説明していく。

そんな彼女たちの作品を

日本よりアメリカの美術界が高く評価し

ハリウッドあたりの有名人が購入していく。

新しい世代のアーチストたちは、

彼女たちの事務所のボスであり

日本の現代美術界を

「スーパーフラット」や「リトルボーイ」などの

キーワードを使いながら変えていこうとする

「村上隆」とも大きく違う。

60-70年代にかけて日本のポップアート界の旗手として

インパクトを与えた横尾忠則の個展が、

ちょうど今パリのカルティエ 現代美術財団で

開催されている。

横尾忠則は「イラストレーター」から

自ら宣言して「画家」に転向したのだけれど、

彼女たちの肩書「アーチスト」とは

いったい何なのだろう、

とまたまた疑問が…。

そんなことを考えつつ、

「呼び名なんて、どうでもいいじゃん」

という彼女たちの声が聞こえてくる。

昼から静岡市の日本平で開催されている

アートクラフトフェアへ。

県内、長野や岐阜などの東海地域をはじめ

東京、神奈川などの関東地域や関西から

陶芸、ガラス、木工その他のプロ・アマの

作家約240組が参加している。

天候は曇りでしたが清水港を見下ろす

芝生広場が心地いい素晴らしいロケーションで

客と出展者があちこちで

作品を手にしながらリラックスして

話をしている姿がいい感じでした。

フリーマーケットをイメージするとわかりやすいと思いますが

売り手と買い手がお互いを認めながら

素朴にやりとりできる原始的な売り買いの魅力は

ネットがどんなに便利になっても

リアルにはかなわない。

帰りがけにガラスの文鎮をひとつ購入

値段は、1個1500円でした。

雑誌の顔と言えば「表紙」です

編集者もデザイナーも「表紙」に込める思いは

並々ならないものがあるので

それだけに制作に時間もかかります

社内ではいま5月31日発行予定の

「静岡おもてなしの店」という新しいムックの

表紙デザインに取りかかっています

みなさんにお披露目できるのは

発行日になってしまいますが

どんな表紙になるか、お楽しみに

・ ・ ・

というわけで、今日は私がまんまと

「表紙買い」させられてしまう雑誌を一冊紹介します

これは「広告批評」の4月号

特集は「かわいいスケール特集」

…ではありません

少し見にくいと思いますが、アイコンを上から見ると

・アンテナ

・メール

・カメラ

・電池

etc…

と並んでいます

このアイコンとスケールから連想すれば

答は…

そうです!

「特集 ケータイをデザインする」

ですね。ちょっと強引ですが…

しかし、この表紙が店頭でよく目立つわけです。

表紙デザインには

・誌面内容を一目で連想させるアイデア(表現力)

・想定読者に夢(期待)を抱かせるクオリティ(デザイン力)

・この時代の空気感(同時代性)

そして毎日発行されるおびただしい数の他誌に負けない

・店頭で自己主張するインパクト

が求められます

みなさんも案外「表紙で買ってしまった」経験があると思います

「表紙で買ってしまった」

のだけれど、家に帰って読んでみたら

「内容はさらに期待以上だった」

そんなときは得しただけでなく幸せな気分になりませんか。

弊社刊「静岡おもてなしの店」もただいま制作中。

5月31日、書店店頭をお楽しみに。

・ ・ ・

前出の「広告批評」の表紙デザインは2004年から

「チャッピー」で一斉を風靡した

グルーヴィジョンズが手がけています。

手元にある表紙をいくつかピックアップ

「特集 キューピーのクリエイティブ」2005 MAY

「特集 深澤直人の仕事」2005 JUN

「特集 yonda?ってナンだ」2004 SEP

「特集 日本国憲法 第9条」2005 FEB

どうです?なかなかいいでしょ

〈womo5月号〉が発行されましたので一部紹介します。

「GWの予定はこれから決める」という方はお見逃しなく!

今月の特集は

「この店があるから裏道通い!

静岡裏ストリート散歩」

&

「寝て、浸かって…気持ちいい

今行きたい3浴〜日帰り&岩盤浴&銭湯」

の2本立て!

静岡市でのショッピングというと

呉服町や伝馬町界隈で楽しむ方が多いと思います。

でも少し足を延ばせば、まだまだ知らなかった

個性的な?素敵なお店や飲食店が

発見できるのが静岡という街の魅力です。

巻頭特集「静岡裏ストリート散歩」では、

そんな今一番オモシロイ裏静岡をクローズアップ。

例えば、「上石町」や「人宿町」という地名は

聞き慣れないという方もいると思いますが

七間町と本通りの間に位置する

七間町裏の路地界隈には知る人ぞ知る

人気ショップが集まる注目のエリア。

特集ではさらに鷹匠界隈も紹介しています。

編集部が見つけた注目のショップを

ぜひチェックしてみてください。

GWをのんびりリフレッシュして過ごしたい

という方は、特集「今行きたい3浴」を

ぜひご覧ください。

その他、「プチトラ自慢の熱海ツアー」や

「LOHASで極楽エステ体験」などなど、

静岡市内の方はもちろんですが、

富士、沼津や浜松方面の方にも

オススメの情報が満載です。

すっかりPRになってしまいましたが

GWは〈womo5月号〉が使えます!

このブログを読んで〈womo5月号〉を見たけど

役に立たなかったという方がいましたら

厳しい意見、お叱りの言葉を

コメント欄にどしどし書き込みください。

先日このブログで紹介した

コピーライターのN さんから

「dロングライフデザイン」という雑誌の

バックナンバー1冊ずつと

最新号1冊を購入したこと、

そして静岡で4番目の購読者になったこと

を告げるメールをもらいました

この雑誌は先日リトルマガジンの話が出たついでに

Nさんに「こんな雑誌もありますよ」と

教えてあげたもの

静岡市内で扱っている書店は限られ

そこでも5冊程しか入荷されていない

ミニ雑誌

この雑誌の最新号を買うときに

自分以外にこの雑誌を買っている

他の4人はどんな人だろうと

想像することがあります

そういえば、

「東京大学のアルバート・アイラー」も

売れている様子の今まさに旬の

マルチプレーヤー?菊地成孔を特集した

今月号のユリイカも売り切れていました。

特集にもよりますがユリイカも

普段は数冊しか入荷されていない

ネットで出会った人が会う「オフ会」には

特に興味を惹かれませんが、

自分が気に入っている少部数の雑誌を

書店でいつもすれ違いで買っている

見知らぬ購入仲間の「オフ会?」なら

ぜひ行ってみたい…

と思うのは僕だけか

みなさんはどうですか?

週末は、先週久しぶりに再会した

コピーライターのNさんから預かった

インタビュー原稿を読んでいました。

文字数は約25,600字、400字詰め原稿用紙にして

64枚という力作。

この原稿は、Nさんが出会った老舗旅館の料理長を

取材したもの。この料理長は取材後に、

本物の日本料理をヨーロッパの人に食べさせたいと、

イタリア・ミラノへ旅立ったそうです。

原稿を読みながらいつの間にか

NHKの「プロフェッショナル〜仕事の流儀」を見ている

気分になっていたのですが、

Nさんが雑誌掲載の予定もないのに

この料理長を自力で取材した理由もよくわかりました。

残念ながらこの原稿をそのまま掲載できる媒体が

〈しずおかオンライン〉にはありませんが、

たとえ弊社でなくても取り上げられる媒体が

地元にあってほしいものです。

「リトルマガジンならできるかもしれないね」

とNさんと話をしましたが、

実現できる方法を少し考えてみようと思います。

午後は三菱総研のECセミナーへ出席。

KDDIのワンセグを使った新しい事業展開、

サイバーエージェントのアメーバブログの新サービス、

そしてアウンコンサルティングの最新SEM事情

について話を聞きました。

それぞれに共通してることは

情報を載せる器についての改良であったり、

活用法である点。

載せる情報そのものはユーザーに

委ねる傾向がますます強くなるのだろう。

プロのコンテンツメーカーは今後ももちろん

大きな影響力を持つことに間違いないが

プロとアマの境がさらに曖昧になることも

避けられない。

新幹線の中で「にほんの建築家 伊東豊雄・観察記」を読む。

伊東豊雄は「せんだいメディアテーク」で一般にも注目された

今では日本を代表する建築家。

コンピュータの進歩による高度な計算処理能力に助けられ

建築の世界も大きく変わろうとしている。

構造体自体で建物を支えることが可能になることで

デザイン的にもより新たな可能性が広がっているらしい。

帰りに表参道に寄り、伊東が手がけたイタリアの

ファッションブランド TOD'S ビルを見る。

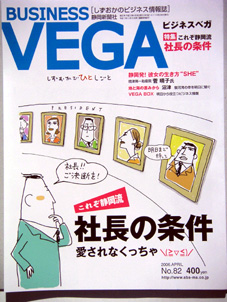

先日取材を受けた静岡新聞社発行のビジネス情報誌

「ビジネスベガ」(2006.APRIL)の

見本誌が今日送られてきました。

「これぞ静岡流社長の条件」という巻頭特集内で

県内の企業の社長さんたちの末席に混じって

登場しています。

最近では「上場」や「株価を上げる」手腕であったり

「CSR=企業の社会的責任」に対する姿勢などから

経営者を語る場面が多いように思います。

顧客か株主か取引先か従業員か、

語る側の立場で評価は変わるのでしょうが

わたしが感じることは、

「上場」も「株価を上げる」ことも

本来、企業が目指そうとする目標を

達成するための手段であり

企業の存在意義は別にあるはず、

ということ。

「ビジネスベガ」(2006.APRIL)では

普段なかなか接することの少ない

県内で活躍されている経営者の声が

紹介されていますので

興味のある方にはおすすめです。

今日から始まった「Shizuoka春の芸術祭2006」

http://www.spac.or.jp/news/index.htm

(SPAC静岡県舞台芸術センター主催)の

社会講座に出席するため昼からグランシップへでかけました。

舞台芸術では昨年の「犯罪をテーマとするギリシャ悲劇特集」に続き

今年は「アメリカ特集」としてアメリカの主な劇作家の作品と

アメリカ人以外の作家が描いたアメリカ作品の連続上演。

同時に開催される社会講座では

「アメリカをめぐる七つのシンポジウム&レクチャー」 として

〈9・11〉以後のアメリカの世界戦略と日米関係のいまを

政治・経済・歴史・社会・文化・芸術などの視点から考察するというもの。

今日はその第1回目のシンポジウム。

テーマは「アメリカの覇権と世界の情勢」

パネリストは、元駐米大使の斉藤邦彦氏、

トヨタ自動車副会長の張富士夫氏、

東京大学大学院法学政治研究科教授の五十嵐武士氏の

官財学界からの3名。

お目当てはトヨタ自動車副会長の張氏でしたが

元駐米大使の斉藤邦彦氏の発言が思いのほか

印象に残りました。

「弱腰外交」「NOと言えない日本」といった

イメージが強い日本の外交ですが、

そのようなマスコミ報道の裏側で行われている

日米間のやりとりについて

控えめではありましたがはっきりと

自分の意見を述べる斉藤氏の姿勢が新鮮。

報道を通じてはなかなか触れることのできない

個人的なモノの見方や考え方などの発言に立ち会えるのも、

ひとつのテーマについて同じ時間と場を共有する

シンポジウムのおもしろさですね。

この社会講座は全7回の開催予定。

それぞれなかなか手強いテーマですが、

講師陣も強者揃いですので興味のある方はオススメです。

4月30日 「アメリカンポップカルチャーと日本の現代美術」

アーチスト青島千穂、坂知夏、タカノ綾氏ほか

5月14日 「アメリカと戦後日本のナショナリズム」

ドキュメンタリー作家 森達也氏

5月21日 「グローバリゼーションと帝国主義」

文芸評論家 柄谷行人

5月27日 「グランド・ゼロという思想」

建築家 磯崎新氏 ほか

こんにちは、海野尚史です。

今日は朝から会議、夕方からfino

(ふじのくに情報ネットワーク機構)の定例会に出席。

会議には4月から入社した新卒2名と中途入社1名の

計3名も参加して四半期の進捗管理を行いました。

四半期毎に全社員が一同に集まって

実績振り返りと行動計画を確認するというのは

今年から始めたことです。

それぞれ忙しい業務の中で会議の時間を作るのも

ひと仕事といった感もありますが、

普段はどうしても足元ばかりを見てしまいがちなので

時々は顔を上げて自分たちの目指している目的地を確かめあったり

(自分の目的地を確認するのはもちろんですが、

メンバー全員の目的地にブレがないことを確認することが大切)

歩いてきた道を振り返って、

そのルートと距離と時間が予定通りだったかを

検証することも重要だと思います。

おかげさまで、ここまでは予定どおりに進んで来ました。

期末に全員でしっかりと目的地にたどり着けるよう

明日からはまた足元を見ながら一歩一歩前進していきます。

こんにちは、海野です。

昨日は、弊社の社外取締役でもあるキャリアクリエイト社長の杉山さんに

総合人材サービスを手がけているS社長を紹介していただきました。

ここ数年名刺交換する社長は私より年下の方が増え、

(自分の年齢を意識させられる場面でもあります)

そのような社長さんたちから学ぶことも多く

とてもいい刺激を受けています。

S社長はこれまで大手人材サービスの商品を主に扱ってきたのですが

これからは自社の商品を開発する必要を感じているとのこと、

そこで一緒に新しい企画の立ち上げを検討しようということになりました。

それぞれが別々に得意分野をもっているので

まとまればおもしろい仕事ができそうです。

いまから楽しみ。

スピードが求められる時代のビジネスは

各分野のプロフェッショナルをキャスティングして

プロジェクトとして進める方法も効果的。

かつ、互いに刺激し合いつつも甘えのない関係は心地いいですね。

S社長の会社にかぎらず今年の決算は

(統計上はわかりませんが私のお付き合いしている会社は)

業績が伸びている会社が増えているようです。

そして、みなさんが異口同音に口にするのは

「今年は、大きな変化が起きる年になる」ということ。

今年は「スピード」と「変革」がポイントになりそうです。

こんにちは、海野です。

先週このブログでも案内しましたが、

土曜日に静岡市の江崎書店呉服町店様にご協力いただき

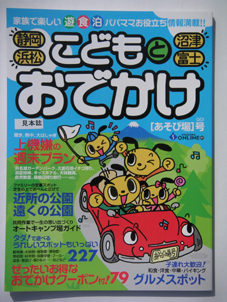

弊社の新刊『こどもとおでかけ』〜あそび場号〜の

販促イベントを行いました。

2年ぶりの発行となるこのガイドブックは

小さなお子さまのいるファミリー向けですので

当日は風船を大量に用意して

子どもたちに手渡ししながら

お母さん、お父さん方に『こどもとおでかけ』をPRしました。

販売結果については、われわれの目標は残念ながら達成できず

江崎書店の店長さんの予測した数値に近い部数となりました。

「いい本ができたから売れるはず」と思いたい

作り手であるわれわれの希望的観測に比べ、

普段から読者の購買動向を目の当たりにしている

書店さん側の現実的な予測が勝っていたわけです。

本を売ることは本当に難しい。

立ち読みした本をレジまでもっていってもらうその間に

なんと高い壁が横たわっていることか。

それでも当日は多くのファミリーに本誌を案内できたこと、

さらに前回の『こどもとおでかけ』を購入してくれていた方が

思いのほか多かったことも発見でき、

スタッフ一同やってよかったと思っています。

〈しずおかオンライン〉では、これからも新刊の発売に際して

さまざまな取り組みをしていきたいと考えていますので、

「shizuoka ONLINE」の青いジャンパーを着たスタッフが

何やらイベントをやっていましたら、

ひるむことなく気軽に覗いてみてください。

当日『こどもとおでかけ』購入してくれた読者のみなさま、

ありがとうございました。

こんにちは海野尚史です。

『こどもとおでかけ』ーあそび場号ーが弊社より今週発売になりました。

すでに書店さんの店頭でご覧いただいた方もいるかもしれませんね。

ちなみに『こどもとおでかけ』ーあそび場号ーは、

弊社のパパ、ママスタッフたちも発行を待ちに待っていた

オススメ本です!

前回も大変好評だった「子連れ大歓迎!のグルメスポット」に加えて

今回はさらに公園、キャンプ場、遊び場スポットが満載です。

巻頭の週末プランをちょこっと紹介しますと

・あの川口浩隊長もびっくり「すすめ!洞窟探検」

・初めてのお子さんでも安心して楽しめる「さかな釣り」スポット

・ママも喜ぶ新鮮な「おいしい狩り」情報

・お父さんもワクワクする「陸」・「海」・「空」の乗り物紹介

・癒し系プランとしてもオススメ?「天体観測」「自然体験」教室

などなど…

そのほかにも静岡、浜松、富士、沼津などの

?タダで遊べるスポット?をはじめ

お母さん、お父さんにお役立ちの身近な情報を充実させました。

もちろん今回も「クーポン」付いてます。

今度の週末は、ぜひお近くの書店、サークルK、ローソン、

ファミリーマート、ミニストップなどでご覧ください。

気に入っていただけましたら、ぜひともお買い求めください!

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※明日、静岡市呉服町の江崎書店で店頭販売をやります!

オリジナルイラストの風船を用意してお待ちしています。

お近くの方はぜひ風船をもらいにお寄りください。

■場所:江崎書店呉服町店(静岡市)

■日時:4月8日(土) 11時ー14時(時間は前後する場合があります)

昨日まで静岡県立美術館で開催されていた「我が愛しのコレクション展」

(県立美術館の現在作品と個人所蔵のプライベートコレクションを交えた企画展)が

2つの点で興味深かったので紹介します。

一つは、現代アートが県立美術館に思いのほか似合っていたこと。

静岡県立美術館は最近では「ロダン館」で有名ですが、作品の収集方針は

「17世紀以降の風景画」ですから、洋の東西を問わず評価の定まった

いわゆる芸術作品を扱うことが多くなります。

さらに、作品を展示する空間の重々しさもあって、

わたしの個人的な印象は、非常に保守的で権威的なものでした。

人により静岡県立美術館の印象はさまざまでしょうが、

わたしには「さあ“学習”しなさい、しかし“批評”はするな」

といわれているような気がするわけです。

(みなさんはどんな印象をもっているのでしょうか)

ところが今回展示された草間弥生やドナルド・ジャッド、アンゼルム・キーファー

などの現代アートは、そんな息苦しかった空間に思いのほかよく馴染み

風通しよく、軽やかさと躍動感を与えていました。

二つめは、美術館の所蔵作品に個人所蔵のコレクションを加えることで

企画の幅、深さがぐんと広がるという発見

草間弥生やドナルド・ジャッド、アンゼルム・キーファーが県立美術館の

所蔵ということも初めて知ったのですが、正直いってそれだけでは

量的にも質的にも今回の企画展は成立しなかったはずです。

この企画展を支えていたのは二人の個人コレクターのコレクションです。

アンディ・ウォーホル、河原温、宮島達男などのポップアートやコンセプ

チュアルアートに加え、森山大道のビンテージプリントを含む写真作品

(オリジナルプリントを見ることができただけでも満足)、

そして会場でもよくこれだけ揃ったと思わせるほどの存在感を示していた

リ・ウファンの作品など、個人のコレクションの量的にも質的にもその

充実振りに驚きました。

個人でこれだけ充実したコレクションができるのも、評価が定まる前から

その価値を自分で発見できる現在アートだからこそでしょう。

静岡県立美術館にかぎりませんが、美術館の多くが財政的に厳しいなかで

個人コレクションを交えた企画は、それぞれの美術館の企画の幅を広げる

とても良いアイデアだと思います。

ロダン体操で美術館を身近に感じていただくこともいいですが、

現代アートや個人のコレクションを活かした企画は、新しい情報発信と

これまでなかなか足を運んでもらえなかった若者の来館促進につながるの

ではないでしょうか

裏方ではいろいろと苦労はあるのでしょうが、今回の様な美術館の新たな

魅力を発見できる企画展をこれからもぜひ期待したいものです。

日曜日は雨の中、この春小学校に入学する娘を

書道教室に送るついでに見学してきました

娘は先週から通い始めたばかりですので

筆を持つのは初めて

この日は先生が特別にこどもたちに

体全体で字を書く楽しさを体験をさせてくれるという

場所は書道教室近くの農家の倉庫。

柔道場ほどの広さの倉庫に絨毯が敷き詰められ

その上に所狭しと広げられた大きな習字紙に

こどもたちが立ったまま字を書いていく

まだひらがなも満足にかけないこどもたちの書くものは

文字といえばそうも見えるし、

抽象画といえばそのようにも見える

そんなこどもたちの書く文字を、

もうじき70歳にも手が届きそうな先生が

「いいねー、うん、すごくいい。

力強いねー、味がある、これはいいよー」

とほんとうにうれしそうに誉めあげる

老齢な先生も流行の「誉めて育てる」タイプかなと思いつつ

あまりにうらやましそうに誉めるので

「どうしてこどもたちの書く字はよく見えるんでしょうか」

とつい意地悪な質問をしたくなりました

先生曰く

「ごらんなさい、こどもたちの字には

筆をおろす前にも、筆を上げた後にも

ずーっとずーっと見えない線が続いている。

墨で描かれた部分は、こどもたちの世界の

ほんの一部分が凝縮されて文字になったもの。

だから力があるし、のびのびしている。

こどもの文字は宇宙の一部みたいなもんです」

なるほど、そう言われてみると

あちこちに並んだへなへな文字たちが

俄然、魅力的に見えてくるから不思議である。

これも、言葉そのものが持つ意味とは別に

文字の“カタチ(表現)”が内包している

言葉の力なのだろう