先日、

このブログでもすこし触れた「食べきり(完食)」をテーマにした「

ふじのくに 食べきり やったね ! キャンペーン」がスタートしました。

●「ふじのくに 食べきりやったね!キャンペーン」サイト

https://machipo.jp/tabekiri

昨今話題の「食品ロス」。食品ロスは、調理に使いきれずに捨てられたり、冷蔵庫で賞味期限や消費期限切れになって捨てられたり…、などの家庭だけでなく、外食や中食(持ち帰りの総菜屋やお弁当など)でも多くの量が廃棄されています。

今回の「食べきり」(完食)キャンペーンは、「食品ロスをなるべく減らそう」というミッションのもと、まずは、身近でできそうなことから…ということで、外食時の食べ残しロスを無くすことをめざしたイベントです。

キャンペーンに内容は2種類

●「フォトコンテスト」…

食べ切ったお皿とともに写真を撮って投稿!で、メロンなどが当たります

●「食べきり割」…

居酒屋店で宴会コースを食べ切ると、お会計が割引になります

ぜひ皆さん、参加してみてください。

参加店は、「さわやか」「五味八珍」 「なすびグループ」「かつ銀」「一番亭」ほか、静岡県内の飲食店が参加しています。

詳しくは、こちら(↓↓)をご覧ください。

静岡芸術劇場で上演された「Noism(ノイズム)」の劇的舞踊『ラ・バヤデール―幻の国』を観てきました。「Noism」は、新潟市民芸術文化会館「りゅーとぴあ」の専属ダンスカンパニーで、日本で唯一の劇場専属舞踊団。新潟を拠点に、世界的な活動を展開しているそうです。

今回の『ラ・バヤデール―幻の国』は、わたしの「Noism」初体験。予備知識なしにでかけてきたのですが、舞踊家の身体、音楽、衣装、舞台美術の一つひとつの美しさに加え、それらが一体となって舞台空間に創りだす「劇的舞踊」は、オペラやバレエ、演劇とも違った、新鮮な芸術表現でした。そこに、SPACの俳優、奥野晃士、貴島豪が加わったことも、この作品に、存在感と迫力、奥行きを加えていたのではないかと思います。

上演後は、SPACの宮城聡氏と「りゅーとぴあ」舞踊部門芸術監督で演出を担当した金森穣氏との対談がありました。宮城聡氏が、演劇が“大きな物語”を扱いにくくなっているなかで、舞踊ではそれらを表現できる可能性があることにふれ、一方、金森穣氏は、抽象表現の(難しいという先入観をもたれがちな)舞踊の入口として物語の可能性を感じている…など、違う世界の第一線で活躍している創作者の頭の中の一端に触れられたような興味深い内容でした。

『ラ・バヤデール』は、舞姫と戦士の悲恋を描いた古典バレエの作品。演出は金森譲氏、脚本は平田オリザ氏。

・SPAC- 静岡県舞台芸術センター芸術総監督:宮城聡氏のインタビューノート

http://interview.eshizuoka.jp/e1055583.html

昨日までのことや、周囲との関係から切り離された印象を受けることの多い谷川俊太郎の詩。『考える人』2016年 夏号(新潮社)で、詩人・谷川俊太郎のロング・インタビューを掲載していました。「いくつになっても“新しい人”、洗いざらしのTシャツみたい…」と谷川俊太郎を表現しているのは、インタビューアーの尾崎真理子さん。わたし自身は、小学生の頃、シュルツの「ピーナッツ(スヌーピー)」シリーズの4コマ漫画の訳者として名前を知ったのが最初の出会い。それが、わたしが谷川俊太郎のイメージを詩人に固定できないままの理由かもしれません。

「思春期に“生きる意志”みたいなものが生まれたのをはっきりと自覚している。生きることの最初から書き始めることができた」。その時、17歳。彼の詩に過去と未来のなさの印象が感じられるのは、「歴史は苦手で、未来にくよくよしない。それは、“いま、ここ”に100パーセント満足して、エネルギーを集中しているから」ということなのか。本人曰く、人を傷つけてきたことも多いが「それは“薄情”ではなくて、漱石のいう“非人情”、イギリスの詩人キーツの言葉を借りれば“デタッチメント”。人には関心を持たないできた…」「他人とは浅い付き合いだから、相手を肯定できるんです」など、これまで彼の詩に感じてきた???が、少しずつ解けていく。

現代詩が読まれなくなっていることについては「詩が希薄になったからじゃなくて、詩が拡散しているから。いろんなメディアにポエティックなものがいっぱい入ってきたことで、結晶化され凝縮した詩は重たすぎる。もっと軽いものが求められている…」という受け止め方をしているようです。

インタビューが行われたのは、夏の二ヶ月間、一人暮らしをしているという谷川俊太郎の北軽井沢の別荘。昭和5年に父親が建てたというその別荘が、とても味わい深いです。リニューアルした『考える人』の表紙を飾る藤本将氏のイラストレーションも、この雑誌によく似合っていると思いました。

「なぜ、この客は(俺の料理を)食べ残しているんだ!?」

「世界ベストレストラン50」というレストラン・ランキングの第1位に4度も輝いたデンマークの人気レストラン「noma」を描いたドキュメンタリー映画『

ノーマ、世界を変える料理』(@静岡シネ・ギャラリー)。映画の中で、noma のシェフのレネ・レゼピ氏がスタッフを問いつめるシーンが印象的でした。

「

womoグルメ」という地域(静岡市、浜松市)の飲食店を紹介するサイトを運営していることもあり、話題のレストランは、県内にかぎらず、国内だけでなく、遠い国のお店でも、やはり気になります。

最近は、レストランや料理を扱うドキュメンター映画の上映も増えています。「

エル・ブリの秘密 世界一予約の取れないレストラン」や「

ステーキ・レボリューション」、今年は「

99分,世界美味めぐり」(原題「フーディーズ」)などなど、静岡にいながら、世界で話題のレストランの、料理や食材、インテリア、サーブするスタッフの接客、そして戦闘状態のような調理場の風景など…を垣間みることができるのは、映画ならではの楽しみ。

斬新で独創的な料理が誕生するプロセスは、とてもクリエイティブで刺激的。そして、一流といわれる料理はセクシーなものが多いことに気づきます。食欲を刺激するにも、ビジュアルとプロポーションが効果的…ということでしょうか。

冒頭のシーンは、ある一人の客の食べ残しですが、日本全国の食品ロスは642万トン(国民一人ひとりが毎日おむすび1~2個捨てている量)もあるのだとか。静岡県では「もったいない」を実践するために、「食べきり(完食)」をテーマにした「

ふじのくに 食べきり やったね ! キャンペーン」サイトをプレOPENしました。

あきらかに読者層から外れているし、もう買って読むこともないだろう…と思っていた雑誌「POPEYE」(マガジンハウス)。それが、4年前(2012年6月号)にリニューアルしてから特集が気になりだし、手にするようになりました。もちろん、気に入った号は買って手元に。今回のリニューアルを手がけた編集長は、ブルータスの元副編集長、木下孝浩氏。

雑誌「POPEYE」の魅力は、徹底した取材力、現場力。街で、ストリートで、いま起きていることを発見する力と、それらを読者と同じ目線に立って誌面に表現する編集デザイン力が際立っていました。木下孝浩編集長の「POPEYE」になって、そんな「POPEYE」らしさが復活。いま、これほど取材に手間をかけている雑誌はないのではないでしょうか。手書きのイラストや切り抜き写真を上手に使った編集デザインは、作り手と読み手の距離を近くしています。

6月に雑誌「POPEYE」は創刊40周年を迎え、最新号には創刊号(1976年)の復刻版が付録としてついています。「POPEYE」の個性が凝縮されている名物コラム「POP・EYE 」の原点も読めます。創刊号の復刻版は誌面に加えて、どんなスポンサーがどのような広告を作っていたのか、そちらも興味がありました。復刻版のスポンサーは、すべて「BEAMS」でした。

「POPEYE」についての本は何冊か出版されていて、雑誌『POPEYE』(平凡出版:現マガジンハウス)の創成期を振り返った椎根和氏の「POPEYE物語」(新潮社)が出版されたときには、このブログに「

新しい雑誌には、新しい言葉と文体が必要だ」という投稿を書きました。編集者・赤田祐一氏の著書『

証言構成「ポパイ」の時代―ある雑誌の奇妙な航海―』(太田出版 )も創刊当時の編集部のことが詳しく紹介されています。

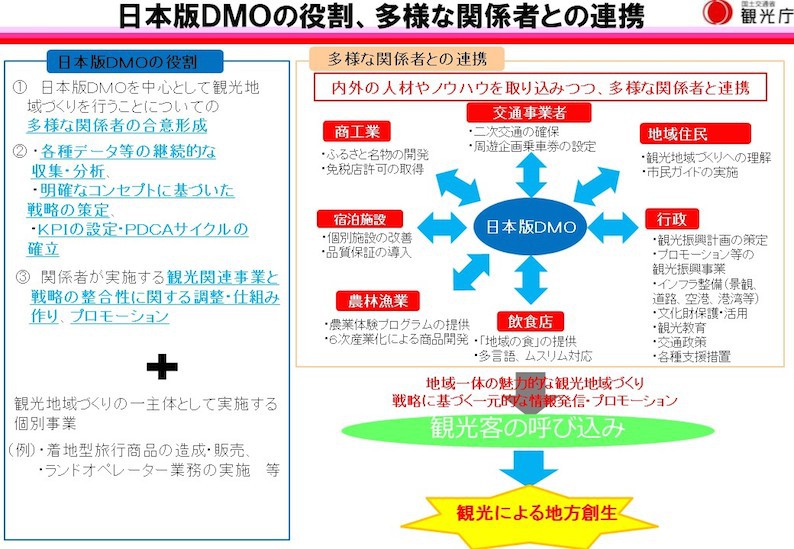

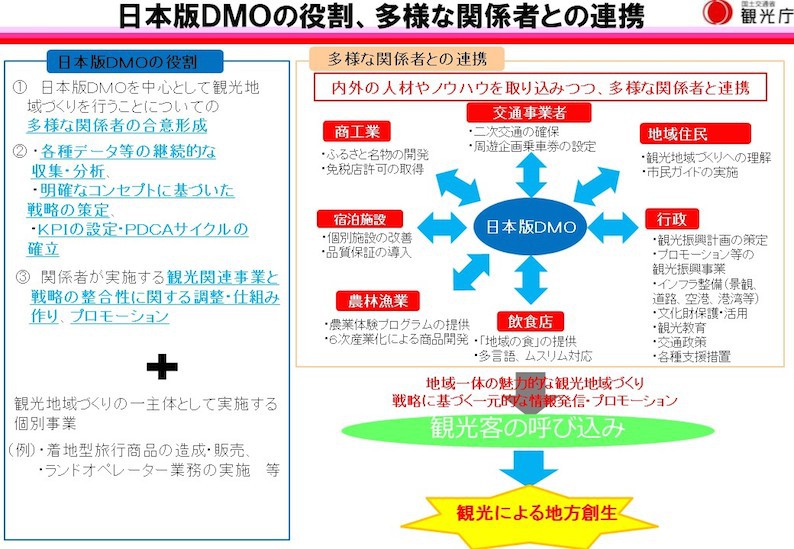

「日本版DMO」という言葉を聞く機会が増えました。先日も静岡経済研究所主催で「観光新潮流 DMOへの期待」というテーマの話がありました。「DOM」とは、「Destination Management/Marketing Organization」 の略。2015年11月に観光庁が打ち出した新しい観光地域づくり組織を指す言葉です。

官民連携の観光推進組織ですが、従来の観光協会との一番の違いは、“地域経済が広く潤うこと”をはっきりと打ち出していること。特徴としては、地域の観光マーケティング機能を義務づけていること。イメージとしては、民間発想よりの観光版農商工連携?

行政や観光協会がこれまで把握できていなかった、

「来訪者の消費額調査」「来訪者の満足度調査」「来訪者のリピーター率調査」などが必須事項。それらの調査により、地域に「どんな人が」「どんな人と」「どこから」「何回」来ているのか、「何にいくらお金を使ったか」…などがわかります。

地域の観光客の実態とニーズを計数で把握できることは、効果の期待できる地域観光振興策を実行するうえで、大きな一歩。これまでそのような観光客の基礎データがなかったことが不思議でもありますが、まずは今年度から、各DMO団体からどのような調査結果が報告されるのか…注目したいと思います。

現在、静岡県内で登録されている組織は以下の通り(2016年6月22日現在)

・静岡県中部・志太榛原地域連携DMO(県中部5市2町)

・伊豆市産業振興協議会(伊豆市)

・静岡ツーリズムビューロー(静岡県全域)

・浜松・浜名湖地域DMO(浜松市・湖西市)

・美しい伊豆創造センター(伊豆半島13市町)

下記は観光庁のHPで掲載されている日本版DMOの役割を表した図(

観光庁HP)

・

伊豆半島の観光情報「いずぱす」