週末は西伊豆の土肥へ。静岡大学で日本文学を教えている小二田先生のゼミ合宿に参加してきました。参加者は、小二田先生の教え子たち、OB、OGを中心に20数名。現役学生は、中国・上海からの留学生1名。ゼミ合宿とはいっても、日中のほとんどは土肥と田子の海でスノーケリングという、とても健康的な合宿でした。

私もスノーケリング3点セットを持参して、10数年振りに海に入りました。それにしても西伊豆土肥の海は、今でも綺麗ですね。温暖化の影響か、熱帯に生息しているようなレインボーカラーの鮮やかな色の魚も泳いでいました。「海水浴=日焼け=体(美容)に良くない…」というイメージがすっかり定着してしまいましたが、海に入ってみれば、海水浴はやはり日本の夏休みを象徴する楽しみ方だなぁ、と実感。

夜は宿泊先でメキシコ料理をいただきながら、小二田先生の教え子のみなさんと会食。参加者の中には、学生時代にしずおかオンラインのインターンに参加してくれた人や、就活で出会っている人も何名かいて、懐かしさとともに、社会人としてたくましくなった姿に若い人の成長の早さを感じました。

参加者のほとんどは静岡大学を卒業後、首都圏や関西、中京圏などの県外企業に勤務。この春に就職した新社会人から30歳前後の方が多かったのですが、みんな苦労しながらもそれぞれの職場で日々頑張っている様子が言葉の端々からつたわってきました。

「静岡県も人口減少が課題」という話題では、「いつか静岡に戻りたいです。でも、今は今の職場でまだまだ多くのことを学ばなければならないし、経験を積む時期だと思っています」という回答が。県外で多くの知識や経験、人的ネットワークを身につけた彼ら、彼女たちのような若い人が、いつでも県内に戻ってくることのできるように受け皿を用意しておくことが、私たちのような地元企業の役割。そのためにも、彼ら、彼女たちが「静岡県に帰って、この街で、この会社で、ここの人たちの中で、自分の力を発揮したい」と思えるように、私たち自身がなっていなければならないと感じました。

それにしても、授業以外で、ゼミ生や卒業生、社会人が交流できるこのような合宿を10年以上も続けている小二田先生は、大したものだと思います。私の大学の同級生ではありますが、ちょっと見直しました。写真は、二日目に出かけた西伊豆町田子海岸。入り江のなかは波も静かでスノーケリングに最適。夏の終わりに気持ち良くピリオドをうつことができた週末となりました。

・静岡県伊豆・三島エリアの無料Wi-Fiスポットを紹介するポータルサイト「IZUPASS(いずぱす)」

・静岡県伊豆・三島エリアの無料Wi-Fiスポットを紹介するポータルサイト「IZUPASS(いずぱす)」

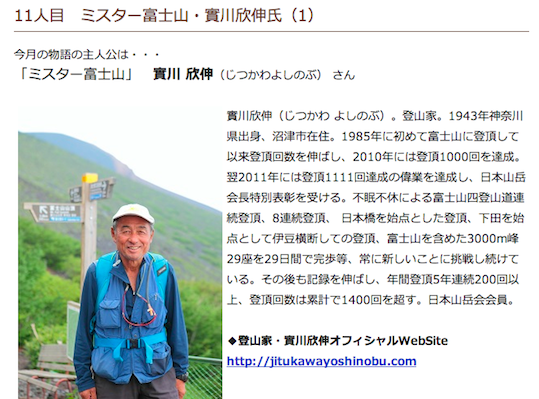

富士山頂で御来光を待つ登山者たち。

静岡県によると7月の静岡側の富士山登山者は6万5360人、前年同月と比べて約4割増えたそうです。入山料(1000円)の支払期間中も登山者数は減少することもなく、周辺の観光施設、宿泊施設ともに利用客は大幅に増加。登山口毎の登山者数は、富士宮口3万3477人、須走口約2万人、御殿場口約1万1000人。構成資産の富士山本宮浅間大社は観光客が約2割増、静岡市と伊豆市を結ぶ駿河湾フェリーの乗客は約5割増加。登山者や観光客数の推移から、世界遺産効果は予想以上に大きいことがわかります。

そういうわたしも今週、富士山に登ってきました。富士登山は30年振りだったのですが、これも間違いなく世界遺産登録効果。話題の入山料も払って今年限りといわれている富士山バッチをもらうつもりでいたのですが、こちらは実現できず。というのも、支払う場所にまったく気づかなかったのだ。

今回の富士登山で利用した九号五勺の胸突山荘。山小屋のスタッフの方に聞いたところでは、宿泊者は昨年よりも少ないそうだ。登山者は4割も増えたのに、山小屋の利用者が減っているというのはどういうことなのか。この日の山小屋の宿泊者も定員の1/3程度でした。

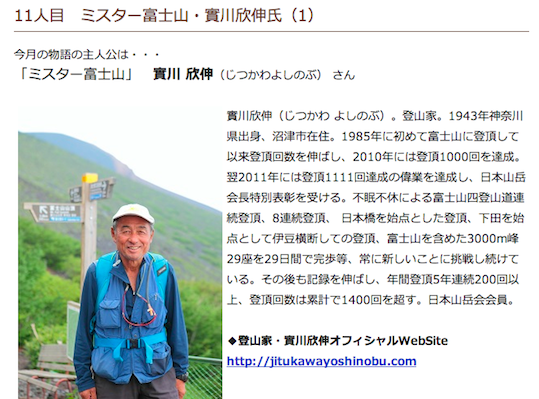

下の写真は、これまで1400回以上も富士山に登っている、ミスター富士山こと實川欣伸さん。實川欣伸さんには、今回の登山中に3回も遭遇した。初日、登り始めの午前11時過ぎに1回目下山中の實川さんと出会い、午後、この日2回目を登る實川さんに追い抜かれ、二日目の朝7時すぎには1回目を登る實川さんとまたまたすれ違う。實川欣伸さんは、月のうち20日は富士山に1日2回登り、1ヶ月で40回、それを5ヶ月続けて年間200回登頂の5年連続達成をめざしている。その實川さんには7月にインタビューして、富士山のいろいろな魅力を語っていただいた。その内容は8月の「

インタビューノート」にアップしますので、関心のある方はお楽しみに。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・インタビューノート「ミスター富士山:實川欣伸さん」第1回

『ジモトリップ富士山』(発行:しずおかオンライン)

富士山麓で地元旅!

平年より15日も早く気象庁から梅雨明け宣言が出された昨日、しずおかオンライン登山部メンバー(

eしずおか編集長の八木さん、

グルメチーム太田さん、

出版制作渡辺さん)と、有度山(日本平)にハイキングに出かけてきた。

有度山のハイキングコースはいくつかあるが、この日は吉田川沿いに平澤観音を経て、日本平山頂へ登り、山頂でお昼を食べてからJR草薙駅に下るルート。平澤観音からその先の乗馬クラブ(平沢ライディングガーデン)、突き当たりの遊木の森までは何度か歩いたことがあるが、日本平山頂まで歩くのは今回が初めて。

平澤観音から山頂に向かう途中にある切り通しは、背丈よりも高く、人ひとりがやっと通り抜けられほどの幅。切り通しというと鎌倉七口を想像してしまうが、ここまで細く切り立ったところははじめてである。写真を撮らなかったのが残念。

日本平山頂はマイカーに加えて観光バスも数多くみられ、なかなかの賑わい。残念ながら曇り空のため富士山を眺めることはできなかったが、売店には富士山関連の土産物がいろいろと揃っていた。世界遺産効果はなかなかのもので、アベノミクス以上に即効性が感じられ、継続性も期待できそうな日本平でした。

山頂では、三保湾を眺めながら県立美術館の手前のパン屋

petit a petit(プティ タプ ティ)で仕入れたパンで昼食をとって、午後早くに草薙駅に無事到着。登山部のみなさん、おつかれさまでした。

日本平山頂にひとり佇んでいた日本武尊の銅像をみながら、太田さんの「

あれは、卑弥呼ですか」発言が今日一番の驚きだったな。まあ、かすってはいるけど。太田さんは、日本平の山麓にある静岡県立大学出身のはずだよね。「

よく見なよ、草薙の剣を持ってるだろ」と太田さんにいうと、今度は「

それってなんですか」である。彼女にはかなわない。

日本武尊の銅像は少し離れた駐車場の真ん中に立っていたのだけれど、富士山見学に来た観光客にもアピールできる場所に移してはどうだろう。日本人に対してだけかもしれないが、日本武尊と富士山は、なかなかいいコンビだと思う。そもそも、日本平という地名の由来は、日本武尊によるものと伝えられているわけだし。

島田市出身の太田さんは「焼津」の地名の言い伝えも、この日初めて知ったのだという。日本武尊も、草薙の剣も、焼津の言い伝えも、彼女によれば、彼女の同期で、やはり県立大学出身のKさん(Kさんは清水出身)も「絶対に知らない」のだそうだ。そこまで言い切られると、きっとそうなんだろう。

自分の当たり前は、誰に対しても当たり前というわけではないという貴重な教訓を、今日は太田さんから教えていただいた。ありがとう。下山途中に、県立大学の裏手にある草薙神社の横を歩きながら、「ここが…」といいかけたが、口から出たのは「もうすぐ草薙駅だね」というひと言だった。

太田さんのことをあれこれ書いてしまったが、これらのやりとりを涼しい顔してさらりと受け流す太田さんを、わたしはなぜか、ちょっと“いいな”とも思っている。ちょっとなんだけど、なぜだろう…?

※追記

登山部隊長から写真を支給していただいた。

下が、平澤観音から少し登った場所にある切り通し。

本当に狭い。雨上がりのため壁が黒く濡れています。

週末、田貫湖キャンプ場(富士宮市)へ出かけてきた。

今シーズンの初キャンプである。

5月は、一年の中でも最も気持ちのいい季節。

ぼくの所有するテントの中では

一番小さなGORE LIGHT(石井スポーツ)の中で

寝袋に包まれてのんびり読書三昧…、

のつもりだったが、夜8時には寝てしまった。

翌朝、湯を沸かしてインスタントのスープを飲んでいると

陶芸教室の先生から電話が入る。

先日作った湯呑みが焼き上がったとのこと。

「これから取りに行きます」と伝え、

そそくさとテントを撤収し、キャンプは終了。

あいにくの曇り空、といいたいところだが、ピーカンよりもこのくらいの天気がちょうどいい。

田貫湖の湖畔を散歩。のんびり歩いても1時間ほどで1周してしまう。対岸から見たテントサイト。

今日も快晴。丸子にあるカフェを併設した陶芸教室を見学にでかける。ついでに宇津ノ谷峠を散策。静岡側から登り、帰りは岡部側から明治トンネルを抜けて宇津ノ谷集落へ。

宇津ノ谷集落の桜も、ご覧のとおり。今日、静岡市は開花宣言が出されたらしい。

心霊スポットにも数えられている宇津ノ谷峠の明治トンネル。トンネルの中で、人声が聞こえるのだとか。レンガ造りの静岡側出口を写真に撮っていると、たしかに遠くから人声が聞こえてくる。幽霊の声にしては、少し力強い。カメラから目を離し、そっと後ろを振り向くと…、そこには元気な中高年ハイカー多数。まあ、他人からみれば自分も同じ仲間に見えるのだろうな…。

白州正子の『

いまなぜ青山二郎なのか』(新潮文庫)を読む。先日の宇野千代『

青山二郎の話』の後に『

天才青山二郎の眼力』(新潮社)も読んでいて、このところすっかり青山二郎づいている。それでも、つかみどころがないのが青山二郎である。

宇野千代の本は初めて読んだのだが、噂に違わず彼女の女子力は相当に強いねえ。白州正子と比べてしまったせいか、宇野千代の素直さ、かわいらしさが際立って感じられる。宇野千代が恋愛に関して活躍したという話もうなづける。それにしても、いまなぜ青山二郎がこんなにおもしろいのか。

≫eしずおか『今日の桜だよリ』

陽射しは暖かいが、風はまだまだ冷たい一日。東海道の親不知にでかける。

まだ春ではないよ、とでもいいたげな梅の花。

茶歌舞伎という利き茶を体験。4問中正解は一つ。

お茶室でひと休み。お軸の文字は「渓梅一朶香」(けいばいいちだかんばし)。

来週は雛祭り。背筋が伸びて凛とした姿が美しいお雛様。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

eしずおかをご利用の皆さまへ

みなさまが「eしずおかブログ」を利用する中で感じた、「ブログを始めてこれ

が変わった」「こんな良いことがあった」というエピソードを教えてください。

回答いただいた方の中から抽選で5名様に、コンビニ等や書店で

ご利用いただけるQUOカード500円分をプレゼントいたします!

▼アンケートの回答はこちらから

↓ ↓ ↓

http://goo.gl/ULbbI

(所要時間:5分程度)

今日は、節分。天気は快晴。吉田川沿いを平澤(ひらさわ)観音まで歩く。平澤観音のある平澤寺(へいたくじ)では、毎年2月3日に星まつりと節分会、豆まきが行われる。豆まきに飛び入り参加して、豆一袋、お餅一個、それからサイコロキャラメル4個をゲット。豆まきの後は、平澤寺本堂で開催された柳家花緑師匠の独演会を聞く。

演目は『

火焔太鼓』、江戸の道具屋の話である。江戸の庶民は引っ越し(宿替え)の際に家財道具は近所の道具屋に入れ、引っ越し先の道具屋から必要な家財を引き出したのだそうだ。だから、当人たちは、最小限の荷物だけを持って新生活を始めた。いさぎのよい江戸っ子らしい。一方、上方落語の演目である『宿替え』では引っ越しにの際、櫓炬燵や漬物石から死んだ婆さんのオマルまで、何から何まで風呂敷に包んで持って行こうとする。あげくのはてには家の敷居も一緒に括っていて、荷車が動かないと笑いを誘う。こちらはいかにもしっかりものの関西人といったところか。

同じ江戸時代でも、上方と江戸では随分と庶民の習慣は違ったわけだ。帰ってから調べてみると、『宿替え』は江戸落語では『粗忽の釘』の名で演じられていて、柳家花緑師匠のおじいさんにあたる5代目柳家小さんの得意演目となっている。今日は節分ということで縁起のいい『火焔太鼓』で笑わせていただいたが、花緑師匠の『粗忽の釘』も聞いてみたい。

「喜久酔さんの洗米の様子を見学に行きませんか?」とお誘いいただいて

昨日は藤枝の青島酒造さんへでかけてきた。

青島酒造さんの蔵の中に入るのは『

静岡アウトドアガイド』で連載していた

「

静岡の地酒を楽しむ」というコラムの取材以来、18年ぶり。

専務で杜氏でもある青島孝さんが出迎えてくれて、酒造りの工程と、

洗米の手順や大切さなどをお話しいただいた。

18年前の青島さんは、ニューヨークでの証券マン生活を辞して家業を継いで間もない頃。

その青島さんもいまでは経営者としてだけでなく、杜氏として青島酒造を支える大黒柱である。

酒蔵の見学となれば、卑しいかな、心は勝手に試飲を期待してしまう。

当方のそんな気持ちはお見通しだったようで、そろそろ…かな、というタイミングで

「ちゃんと用意してありますよ。これが搾ったばかりのお酒です」と、

きき猪口で搾りたての喜久酔を試飲させていただいた。

それから、目の前に喜久酔がフルラインナップで勢揃い!

日本酒好きの方にはおわかりいただけると思うが、これは圧巻である。

そこからは青島孝さんご自身による解説つきで、喜久酔飲み比べとなった。

一巡した頃にはすっかりいい気分に。昼間からなんと贅沢な一日!

青島さん、酒造りの忙しい中、ありがとうございました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【静岡人の二択】年賀状は、ハガキで受け取りたい。

↓ ↓

http://nitaku.eshizuoka.jp

B-1グランプリの初代&2代の連続チャンピオンで、いまでは全国的に知られる富士宮やきそば。しずおかオンラインでは、富士宮やきそば学会公認の『

富士宮やきそば-公式ガイドブック』を発行している。ご存知でしたか?

・ご存じない方はこちらをポチッ!!

富士宮やきそばの話題を広める上で一役買ったのが、富士宮やきそば学会のユーモアのセンス。「富士宮焼きそば

学会」という名前からして?と思わせる。一般的には「富士宮やきそば

協議会」あたりだろう。その他「

やきそばG麺」だとか「

三者麺談」「

三国同麺協定書」「

天下分け麺の戦い」「

辛麻(カラマー)族の兄弟 」など、いずれのネーミングもシャレが効いていて楽しくなる。

(それらの意味するところは、「富士宮焼きそば学会」HPでご確認ください)

そんな富士宮やきそば学会の新たな取り組みのニュースが届いたので紹介したい。

今度は、「

富士宮やきそばランチ旗」である。

(C)富士宮やきそば学会・認定品 <模造禁止>

(C)富士宮やきそば学会・認定品 <模造禁止>

かわいいランチ旗である。「富士宮やきそば(学会)」のノボリ旗をモチーフに、デパートのお子様ランチが輝いていた昭和のよき時代をリスペクトしたデザインとなっている。子供達からお年寄りまでを、ちょっと笑顔にするのがコンセプトだそうだ。

富士宮市の地元商店街の催事やイベントなどで本品を進呈・無料配布するほか、土産品や販促グッズとしても販売し、富士宮市の広報や宣伝にも役立てていくそうだ。

企画制作は、本ブログではおなじみのシャーマン三輪氏。シャーマン三輪氏は、『

富士宮やきそば-公式ガイドブック』の著者でもある。

「

富士宮やきそばランチ旗」の実物をご覧になりたい方は、5月19日(土)・20日(日)のイベント「エコパのB級グルメ」会場で。子どもたちがランチ旗を作る企画があります。会場には、シャーマン三輪さんも駆けつけているそうです。ご本人に会いたい方も今度の週末は「エコパのB級グルメ」会場へ。三輪さんのトーレードマークは、個性的な髪型です。

ランチ旗の制作販売には「障害者支援」も想定し、制作技能を習得した障害者の方が講師になって各地に出向く講習会の開催なども目指しているそうです。

商品詳細──────────────────────────────

■仕様:

旗紙サイズ56 × 22 ミリ、両面印刷 3 / 1 色

(ベジタブルインク)、食品衛生法に適合した上質紙を使用。

楊枝サイズ91ミリ・刺しやすい四角形タイプ・白樺中国製。

制作は日本国内(印刷、手作業の糊づけ、他)

*白樺楊枝の製造は中国が主のため国産楊枝の選択は現在ほぼ不可

・初期ロットパイロット版/2012年4月下旬発売(一般販売予価:2本100円)

■企画・販売/フジNo38良品(準備室)

──────────────────────────────

「eしずおかブログ」ほぼ100人アンケート【静岡人の2択】

えっ、ちょうど100人になっている!

第1問「

実は、はんぺんは黒より白が好き。」

GWの後半、3日から5日にかけて静岡市の井川にある静岡県県民の森へ、キャンプにでかけてきました。3日の朝、いつものように98年版の『静岡発キャンプ場ガイド』(発行:しずおかオンライン)を取り出して、いくつかのキャンプ場に電話してみたところ、当然ですがどこも予約がいっぱい。で、GW中でも予約がとれたキャンプ場が県民の森だったというわけです。

98年版は93年から毎年春に発行していた『静岡発キャンプ場ガイド』の最終版。静岡県近郊のキャンプ場が280カ所紹介されていて、各キャンプ場のレイアウト図、設備、テントサイトの広さや土質、レンタル用具、周辺の観光レジャー情報等がコンパクトにまとめられていて、いまでもキャンプ場探しは本書に頼っています。

県民の森で過ごした3日間は、天気快晴。自然環境も素晴

らしく、とても静か。場内は必要最低限の設備がきちんと管理されていて快適。のんびりと贅沢な休日を過ごすことができました。

井川峠や笹山峠などに、ハイキングを楽しんできました。

県民の森は、GW中でも人影はまばらでしたが、今時は何かと至れり尽くせりのサービスを提供する施設が好まれるのでしょうね。